樹人三十載,桃李滿園芳

——北京理工大學2022年從教三十年教師風采

發(fā)布日期:2022-12-12 供稿:黨委宣傳部 崔雨涵、聶軍銳、臧瑞楠 攝影:校工會、本人提供

編輯:吳楠 審核:藺偉 閱讀次數(shù):【編者按】一個人遇到好老師是人生的幸運,一個學校擁有好老師是學校的光榮,一個民族源源不斷涌現(xiàn)出一批又一批好老師則是民族的希望。在北京理工大學80余年的辦學實踐中,一批批教師不忘立德樹人初心,牢記為黨育人、為國育才使命,幾十年如一日辛勤耕耘、無私奉獻。黨委宣傳部對從教三十年教師代表進行宣傳報道,旨在引導廣大教師爭做“四有”好老師,當好“四個引路人”,積極投身學校事業(yè)發(fā)展,為扎根中國大地建設世界一流大學貢獻力量。

張衛(wèi)正:師者大愛,以身衛(wèi)正

他熱愛三尺講臺,推進研究型教學,始終走在教學改革的最前列;他愛生如子,有教無類、因材施教,培養(yǎng)了近百名碩博研究生;他胸襟廣闊、獎掖后輩,不遺余力助力青年教師成長發(fā)展;……他就是機械與車輛學院教師張衛(wèi)正。

方尺講臺覓春秋——教學改革與創(chuàng)新實踐

張衛(wèi)正帶學生去工廠實踐

“講臺一上,就再也停不下來了。”張衛(wèi)正,1987年研究生畢業(yè)于北京理工大學,1992年回到母校任教,進入能源與動力工程系,從事教學科研工作。在從教近30年時間里,張衛(wèi)正扎根教學一線, 每年承擔大量的教學任務,講授多門本科生、研究生課程。從教授專業(yè)課程到組織生產(chǎn)實習、開展畢業(yè)實踐,張衛(wèi)正不僅參與到教學與實踐的方方面面,更是走在了教學改革的最前列。

單點效率最高的車用柴油發(fā)動機、綜合效率最高的車用汽油發(fā)動機、升功率最高的特種發(fā)動機、總功率最大的艦船用發(fā)動機、比功率最大的無人機用發(fā)動機……在張衛(wèi)正主講的《內(nèi)燃機原理》課堂上,同學們正圍著這五個特殊“成員”觀摩、研究、交流。這是張衛(wèi)正課堂的日常,也是他推進研究型課程改革的重要實踐。

“內(nèi)燃機課程雖然講的是原理設計,但我們不能只講理論,而是要注重理論和實踐相結(jié)合,讓學生實實在在看到、摸到實物,從真實機型研發(fā)入手,深刻理解內(nèi)燃機的工作原理。”多年來,張衛(wèi)正積極探索教學創(chuàng)新,在《內(nèi)燃機原理》《內(nèi)燃機設計》《內(nèi)燃機構(gòu)造》《內(nèi)燃機制造工藝學》等能源與動力工程專業(yè)的多門必修課上,張衛(wèi)正開展了一系列教學改革,取得了良好收效。他常說,學生聽得懂、用得上、反饋好,他的教學就算成功了。

在學校2016版的專業(yè)培養(yǎng)計劃和課程教學大綱中,《內(nèi)燃機原理》的課時從64學時增加到了80學時,增加了“翻轉(zhuǎn)課堂”環(huán)節(jié),保證學生在課堂上進行充分討論。課程還額外安排了32學時以上的計算研究實踐環(huán)節(jié)。在實踐教學環(huán)節(jié)中,大班課改為小班課,每個小班再分為5組,每組7到8名同學圍繞著一臺發(fā)動機邊學習、邊研究、邊計算、邊設計。在張衛(wèi)正看來,這樣的教學改革,就是要加深學生對于基礎知識的理解,提高學生的實際動手能力。

“我們試圖從企業(yè)生產(chǎn)實踐中凝練科學問題,并將其作為本科生的畢業(yè)課題,由此讓學生從實際問題出發(fā)開展科學研究。”除了在課堂教學改革上下功夫,張衛(wèi)正還不斷開拓學生畢業(yè)設計新方式。為了引導學生面向?qū)嶋H需求,提高解決問題的能力,張衛(wèi)正聯(lián)系了日照雙港活塞股份有限公司作為學生的實習實踐單位。“一方面,我們培養(yǎng)了學生解決實際問題的能力,訓練了學生的創(chuàng)新思維,另一方面,我們也幫企業(yè)解決了實際困難,促進企業(yè)發(fā)展。這一做法可謂一舉兩得。”多年來,這一項目得到了學生和企業(yè)的一致好評,2019年成功入選中國高等教育博覽會“校企合作雙百計劃”。

在多年的教學改革實踐中,張衛(wèi)正獲得了北京理工大學優(yōu)秀教育教學成果特等獎,北京市教育教學成果一等獎,負責并完成校教改項目2項,參與國際合作教改項目“歐盟Erasmus+項目”1項。

春風化雨育桃李——培養(yǎng)國之棟梁

張衛(wèi)正和陳國爭

“一名教師,只有和學生多相處,寬嚴相濟,才能充分了解學生,因材施教。”三十載春秋,張衛(wèi)正培養(yǎng)了近百名碩博研究生,他們大多數(shù)深耕在動力行業(yè)領域,兢兢業(yè)業(yè)、砥礪奉獻。

在培養(yǎng)的眾多研究生中,令張衛(wèi)正印象最深的就是博士畢業(yè)生陳國爭。在攻讀博士研究生期間,在張衛(wèi)正的鼓勵和支持下,陳國爭深度參與國家重點項目的復合材料研究,相關成果獲得了省部級二等獎。然而成績的取得,并非一蹴而就。在陳國爭剛進實驗室時,張衛(wèi)正安排他在師兄師姐的團隊里做一些輔助性工作,隨著時間的推移和能力的積累,張衛(wèi)正逐漸讓他挑大梁、擔重任、做主角。通過多年梯隊化的培養(yǎng)和鍛煉,陳國爭科研能力穩(wěn)步提升,逐漸成長為能夠獨當一面的科研骨干。陳國爭只是眾多學生的縮影,學術(shù)上的引領、思想上的鼓勵、方法上的指導……一批批學生在張衛(wèi)正的培養(yǎng)下,深耕科研一線、矢志創(chuàng)新攻關。

“對于學生的培養(yǎng),不能一刀切,要因材施教,注重發(fā)揮學生個人優(yōu)勢,激發(fā)學生興趣愛好,進行個性化培養(yǎng)。”對于希望在學術(shù)領域有所建樹的學生,張衛(wèi)正不遺余力地教導并為他們提供充足的鍛煉機會。對學術(shù)研究興趣較少的學生,張老師則會鼓勵他們循著自己的興趣追求未來的人生。雖然指導的方向不同,但培養(yǎng)出來的學生都具有共同的特點,學有所用,在自己熱愛的崗位上揮灑汗水,回報祖國。

“除了每周例會外,只要我在學校,我就會跟學生一起吃午飯,加強交流。”既是師者,也是家人。教書育人,在張衛(wèi)正的眼里,學生就是自己的孩子。“不管是學業(yè)上的困惑,還是就業(yè)上的煩惱,學生們都喜歡跟我說。我也盡力幫助他們答疑解惑,與他們暢談交流。”

在張衛(wèi)正看來,教育的意義不僅是為國家培養(yǎng)優(yōu)秀人才,也是為了讓青年人找到人生方向和奮斗目標。“當你看到自己培養(yǎng)的學生事業(yè)有成、家庭幸福時,那種成就感就會油然而生。”張衛(wèi)正微笑著說。

春風化雨,師者之愛,在于言傳身教,在于有教無類,誨人不倦。

頭雁高飛群雁隨——培育青年教師

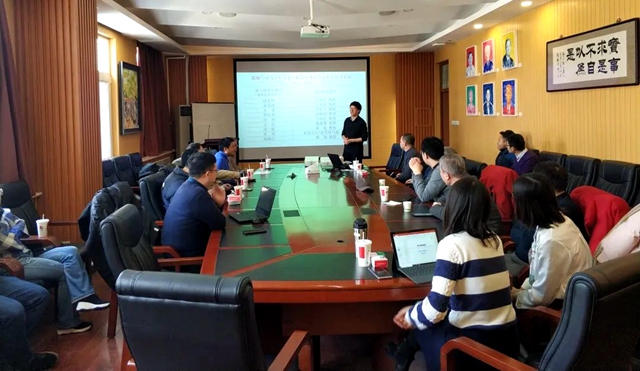

張衛(wèi)正在32教研室上進行教學法分享

“教學是需要傳幫帶的。青年教師剛走上講臺,可能面臨很多困難和問題,我們有責任來幫助他們盡快達到崗位要求,在崗位上發(fā)光發(fā)熱。”近年來,在傾心培育學生的同時,張衛(wèi)正又有了新“頭銜”,當起了“導師的導師”。

在青年教師基本功比賽中,張衛(wèi)正深度參與了學院參賽青年教師的選拔和指導工作,毫無保留地將自己多年的教學經(jīng)驗和心得體會傳授給年輕人。此外,他還積極通過本專業(yè)的“32教研室”教學法活動對青年教師的教學進行細致點評和指導,切實幫助青年教師快速站上講臺、站穩(wěn)講臺。

在張衛(wèi)正等教師的指導下,學院青年教師連續(xù)三年在北京市教學基本功比賽中取得優(yōu)異成績。優(yōu)異成績的背后,不僅有青年教師的汗水,更折射了張衛(wèi)正等老一輩教師甘當鋪路石、默默助人登攀的高尚品格。

“課堂上的1小時,課下準備需要10小時,而課堂上行云流水、一氣呵成的教學講授,更需要臺下十年深功。為‘師’一天,就要行為世范,教學生知識、更要教做人的道理。”對于張衛(wèi)正來說,教師不僅僅是他的職業(yè),更是他愿為之奉獻終身的事業(yè)。

“我對教師這個職業(yè)非常有感情,我父親、女婿都是大學教授,現(xiàn)在有了小外孫,希望他將來也能成為大學教師中的一員。”簡單而樸素的話語卻表達了張衛(wèi)正對教師職業(yè)深深的熱愛。多年來,張衛(wèi)正獲得了北京市教學名師等多項榮譽,在科研領域也取得了突出成績。在發(fā)動機活塞研發(fā)方面,他牽頭獲得省部級科學技術(shù)進步獎二等獎,參與獲得多項省部級科學技術(shù)進步獎一等獎。

脈脈深情似春暉育桃李,耿耿丹心如燭光照春秋。在北理工,有很多像張衛(wèi)正一樣的老師,不計付出、不論回報,在三尺講臺默默奉獻著自己的光和熱。

高春清:人民教師,無上光榮

出國留學在即,科研項目亦亟待攻關,他說,“我申請暫緩出國”;搞科研,得“坐得住”,幾十年如一日,他說,“我甘之如飴”;從徐特立獎學金獲得者,到指導學生獲得徐特立獎學金、王大珩獎,他說,“當老師是無上的光榮”;……他就是光電學院教師高春清。

“親愛的高,衷心祝你50歲生日快樂!祝你生活幸福,事業(yè)取得更大進步。你在科研中取得了同行認可的成果,我為你是我的學生而驕傲。”一封承載著導師祝福的書信跨越山海,從德國寄送至高春清手中。看到德國導師的真摯祝福,高春清不禁濕了眼眶。雖寥寥數(shù)語,卻又飽含深情,這既是對高春清工作業(yè)績的肯定,也是此后多年激勵他不斷前行的動力。

黨和國家的需要,是我奮斗的第一方向

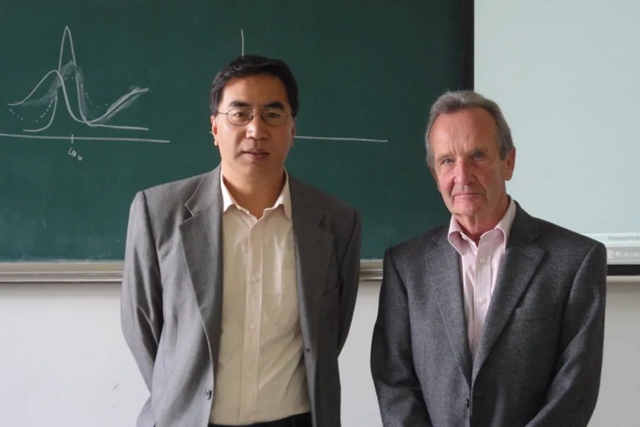

高春清和德國導師合影

1985年,高春清以優(yōu)異成績考入北京理工大學工程光學系,從此與北京理工大學結(jié)下了不解之緣,也開啟了他科研報國的夢想之旅。

1992年碩士畢業(yè)時,正值學校年輕教師缺少、急需新人的時候,在教研室的動員下,高春清放棄了進入一家談好的重要科研院所,留校成為一名人民教師;1996年,他拿到了出國攻讀博士學位的錄取通知書,但因科研工作需要,他兩次向德方申請延期,在項目順利驗收后一周踏上了出國求學旅途;1999年博士畢業(yè)時,他心系祖國和母校,在拿到博士學位證書后立刻回國,投身到教書育人與科研攻堅的前沿……

“1987年,在讀大學本科時,我就是一名共產(chǎn)黨員了,大三時還獲得了徐特立獎學金,黨和國家的需要一直是我奮斗的方向。”從教三十年來,高春清始終將黨和國家的需求放在心頭,堅持為黨育人,為國育才,做學生為學、為事、為人的“領路人”;始終不忘教書育人初心使命,做有理想信念、道德情操、扎實學識與仁愛之心的“四有”好老師。

一步一個腳印搞學術(shù)

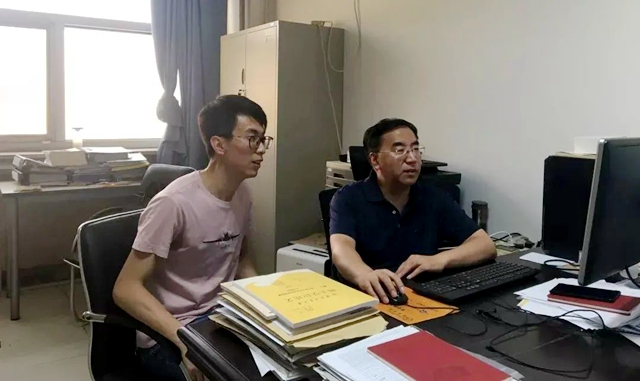

高春清指導學生科研工作

開展渦旋光場調(diào)控及應用的關鍵技術(shù)攻堅,取得了一系列重要成果,相關工作在多個頂級期刊發(fā)表,獲20余項授權(quán)發(fā)明專利,出版《渦旋光束》學術(shù)專著……近年來,高春清帶領團隊在渦旋光束研究領域取得了重要突破,而這背后,卻是高春清多年的深耕不輟和久久為功。

“為學”一絲不茍,“為研”一步一個腳印。“學習與科研沒有捷徑,久久為功才是正道。”作為“土生土長”的北理工人,自本科入學以來,高春清一直要求自己做到“實事求是,不自以為是”。

科研之路,從來都不是一帆風順的。上世紀九十年代,國內(nèi)科研條件比較落后,為了獲得更好的實驗結(jié)果,高春清經(jīng)常工作至深夜,只因夜里的噪聲干擾少,更容易獲得好結(jié)果。

近年來,高春清帶領團隊面向國際前沿和國家需求,不斷創(chuàng)新,先后承擔了國家自然科學基金重大科研儀器研制項目、科技部重點研發(fā)課題、國家重大需求領域重點項目等多個科研項目,取得了一系列重要成果。團隊研制的全固態(tài)單頻激光器成果曾入選“中國光學重要成果”,主要技術(shù)指標達到國際領先水平;近年來研制出國際上首臺探測距離大于20千米的1.645微米波段人眼安全遠程相干激光測風雷達;在國際上較早開展了具有軌道角動量的渦旋光束的研究,在渦旋光束的生成技術(shù)、畸變校正技術(shù)、矢量渦旋光束激光器等方面的研究成果獲得國際同行的廣泛認可。出版著作3部,發(fā)表高水平學術(shù)論文200余篇,獲得授權(quán)專利30項,榮獲中國電子學會優(yōu)秀博士論文的指導教師……豐碩的成果,正是高春清嚴謹治學、科研報國的最好寫照。

弦歌不輟,桃李芬芳

高春清和課題組教師、研究生、畢業(yè)生合影

“希望廣大畢業(yè)生用堅強的意志和廣博的知識創(chuàng)造出更好更大的成績,擔當起建設祖國的重任,為國家發(fā)展和社會進步貢獻力量。”在北理工光電學院研究生畢業(yè)典禮上,作為研究生導師代表,高春清春風化雨,提出殷殷期望。在開展科研攻關的同時,高春清傾心育人,用自己淵博的知識和堅定的報國理想,引領學生成長,努力培養(yǎng)高水平人才,產(chǎn)出高水平成果。

“今天很榮幸站在這里,獲得光學學術(shù)領域的崇高榮譽,我一定會再接再厲,傳承好王大珩院士的精神,在光學研究的道路上繼續(xù)前進。”2017年8月11日,光電學院2014級博士研究生付時堯榮獲了中國光學領域最高榮譽——王大珩光學獎。談及獲獎,付時堯直言,“高老師在新型全固態(tài)激光器領域的研究和積累為我的研究奠定了堅實基礎,同時他始終面向光學領域的最新前沿,鼓勵我探索未知、勇于創(chuàng)新,這些都是我取得創(chuàng)新突破的關鍵所在。”

今年三十歲的付時堯是高春清的“親傳弟子”,讀研期間,付時堯深度參與了科技部973項目課題,因出色的研究成果獲得王大珩光學獎、中國大學生自強之星標兵等榮譽。師道傳承,博士畢業(yè)后,付時堯選擇留校任教,繼續(xù)從事激光光場多維度協(xié)同調(diào)控技術(shù)及應用研究。“因為想成為和老師一樣優(yōu)秀的人,所以我選擇留校,為國家的光學事業(yè)貢獻力量。”付時堯說。

“我一直覺得當一名教師特別光榮。”從教三十載,高春清在人才培養(yǎng)方面不遺余力,學生的論文,他總是逐字逐句反復修改;學生科研受阻,他總是耐心鼓勵悉心指導。多年來,高春清培養(yǎng)了80余名博士、碩士研究生,其中大多數(shù)進入航天、航空、兵器、電子、中科院等單位和華為、百度等高科技公司,繼續(xù)奮斗在科研一線,為國家光學事業(yè)的發(fā)展貢獻青春力量。

桃李不言,下自成蹊。每年教師節(jié),是高春清最幸福的時候。真摯的祝福從四面八方紛至沓來,很多畢業(yè)的學生回到學校與他一起暢聊生活感悟、交流科研收獲。“成為學生的良師益友,得到學生的認可,是我作為一名教師最幸福、最欣慰的事。”高春清說。從徐特立獎學金的獲得者,到培養(yǎng)出多名高水平青年人才的研究生導師,三十年來,高春清既做“經(jīng)師”,又為“人師”,為國家重點領域綿綿不斷培育、輸送優(yōu)秀人才。

“做出一流的成果,培養(yǎng)一流的人才。當一名人民教師,我覺得無上光榮。”三十年光陰彈指一揮間,高春清將以此為新的起點,繼續(xù)在為黨和國家培養(yǎng)一流領軍領導人才的教育征途中發(fā)光發(fā)熱。

方麗萍:見證學生成長是我最大的快樂

“作為一名老師,見證一屆屆學生的成長,和他們一起攻堅克難,收獲成功的喜悅,我感到由衷的快樂。” 談起當老師的三十年,愛笑的方麗萍這樣說道。

“來我們學校當老師吧,踏踏實實教書,干一番自己喜愛的事業(yè)。”1992年夏天,方麗萍博士畢業(yè)于中國科學院數(shù)學研究所,站在人生重要的關口,對于如何選擇未來的職業(yè),方麗萍還有些舉棋不定。作為她的師娘,時任北京理工大學數(shù)學系副主任的張學蓮向她拋出了橄欖枝。也正是張學蓮的指引,為她開啟了長達三十年的北理工教學之路。“踏踏實實教書”這幾個字成為了她的人生目標和生活寫照。

踏踏實實教書

方麗萍(前排左二)與原數(shù)學系副主任張學蓮教授(前排左三)

“剛來學校時,我上的是研究生課程,由于和學生們年齡差不多,我更注重與學生進行學術(shù)交流,課上課下我們經(jīng)常一起討論問題,幾乎無話不談。”1992年的秋天,方麗萍如愿來到北理工數(shù)學系,從事數(shù)學領域的教學科研工作。傳道授業(yè)解惑、指引成長發(fā)展、分享生活感悟,初生牛犢不怕虎的方麗萍,老師身份“解鎖”得非常順利,與學生亦師亦友,這份暖融融的師生情誼也讓課堂變得活躍熱鬧起來。

“2021年東京奧運會,蘇炳添一舉跑出新的亞洲紀錄,請問大家,蘇炳添跑步的瞬時速度是多少?”這是在《數(shù)學分析》課堂上,方麗萍講授微分中值定理的一幕。“本科生和研究生的知識儲備不同,面對本科生,如何把問題講明白講透徹,講得通俗易懂,需要技巧和經(jīng)驗,更需要用心和投入。”為了上好本科生課程,方麗萍會反復研讀教材,參加備課會,研究板書……每一處細節(jié),每一個教學設計,都飽含了方麗萍對教學的極致追求。

2018年學校實行大類招生大類培養(yǎng)后,方麗萍主講的《數(shù)學分析》隨之進行了“動態(tài)改革”。“每一屆學生的規(guī)模不同,學習基礎不同,對于知識的接受程度和理解能力也不同。”為了讓學生能夠充分理解和學習,方麗萍不斷地調(diào)整教學方案、教學內(nèi)容,雖然課程每年都講,但是教學方案年年不同。“聽懂了嗎?還有哪些不清楚的?有不清楚的一定要及時告訴我。”這是方麗萍經(jīng)常掛在嘴邊話,也是她用心用情用力教育培養(yǎng)學生的真實寫照。

近年來,方麗萍開始擔任《數(shù)學分析》課程負責人,課程進度、考試命題、課程內(nèi)容設計……涉及課程的方方面面,方麗萍都會帶領團隊成員考慮的細之又細、精益求精,力求將課程打造成為學生喜愛、內(nèi)容豐富的品牌課程。隨著信息化手段的不斷豐富,方麗萍又開始和團隊成員一起制作慕課,面向更多的學生普及數(shù)學知識,提升課程的受眾面。2022年9月,《數(shù)學分析》課程成功登錄中國大學慕課平臺,上線不到2個月時間,觀看量已達1700余次。

和學生一起成長

“學生思維靈活,接受新事物、新方法、新理論的速度快,對于學生的培養(yǎng),既要細心指導,更要給與學生更多探索空間,激發(fā)學生潛力。”作為研究生導師,方麗萍更注重激發(fā)學生的學習興趣和內(nèi)驅(qū)力。不論是論文選題還是課題研究思路,方麗萍都充分尊重學生意見,在給予詳細指導的基礎下,鼓勵學生大膽探索和嘗試。

“數(shù)學是自然科學的基礎,重大科學成果、重大科學發(fā)現(xiàn)都與數(shù)學發(fā)展密不可分。”近年來,方麗萍老師開始帶領學生開展“跨界”研究,參與醫(yī)學圖像處理領域研究項目等,不斷拓展數(shù)學應用邊界和研究范圍。“要充分發(fā)揮學校學科特色,不斷推動數(shù)學與優(yōu)勢工科、精品文科等交叉融合,產(chǎn)生新的學科增長點,拓展新的研究領域,激發(fā)學生的創(chuàng)新思維和潛力。”

“我經(jīng)常對學生們說,人最重要的是不能丟掉探索欲和學習的熱情。學生們對于知識的渴望、對于未知的探索,也時常激勵著我,要不斷學習、充電。”方麗萍是這么說的,也是這么做的。三十年來,方麗萍始終保持著謙虛謹慎的態(tài)度,不斷探索新的領域,收獲新知識,與學生一起成長。

北理工就像我的另一個家

“我能在北理工教書,離不開師娘和前輩們對我的幫助和指導。師娘的言傳身教,讓我明白了如何做一名好老師。”回想起三十年的從教生涯,方麗萍的內(nèi)心充滿感激。在她剛站上講臺的時候,師娘張學蓮就專門找來教學名師給她“上課”:“傳道授業(yè)解惑,最關鍵的都是要以學生為中心,只有他們聽懂、學透、會用,你的課才算是成功的。”師娘的教誨言猶在耳,方麗萍始終記在心里,把學生放在首位。

“教學上有前輩的‘傳幫帶’,讓我更快適應教師的角色;在科研上,有讓我參與更多學科交叉前沿項目的機會,帶領我不斷開拓新領域;在生活上,同事們對我的關心也是無微不至,有時比我自己還細心。學校就像我的另一個家,我也希望把這份愛與關心傳遞下去,為我的學生們營造家一般的良好氛圍。”在教學研究之外,方麗萍對學生的關心就像溫暖的春風,無處不在。

方麗萍說,“盡心盡力培養(yǎng)好每一位學生,是我作為一名老師理所應當?shù)氖隆!本d綿不斷地將感恩之心化作孕育桃李的耐心與細心,無論是在學術(shù)上,還是在生活上,方麗萍都會給予學生悉心的幫助和指導,她經(jīng)常將自己的辦公室讓給學生,平時盡量不去打擾,但每到周末或放假的時候,她便會回去打掃辦公室,檢查設備安全,以便學生能夠擁有舒適、安靜的學習環(huán)境。多年來,方麗萍已指導了十余名研究生,他們畢業(yè)后在不同的領域發(fā)光發(fā)熱,但相同的是每一位畢業(yè)生都心懷感恩,與方麗萍保持著密切的聯(lián)系,逢年過節(jié)的祝福與問候、日常生活的噓寒問暖,一切都是“再自然不過的事”。

“北理工是我成長的舞臺,也是庇護我生活的家,能一直在這樣一個有愛、有根、有魂的地方踏踏實實教書,是我最堅定的選擇。”三十年來,方麗萍兢兢業(yè)業(yè),踏踏實實,先后講授了《泛函》《復變函數(shù)》《工程數(shù)學》《數(shù)學分析Ⅰ-Ⅲ》等多門課程,參與編寫教材《數(shù)學分析教程》(上、下)等,曾獲T-more優(yōu)秀教師獎等榮譽,兩次入選學校“我愛我?guī)煛碧崦Kf,“三十年遠遠不夠呢,我還有很多東西要學,還有很多學生要教呢!”面向未來,她期冀滿滿。