創新超越,打造特色鮮明的國家戰略科技力量

——喜迎二十大 奮進新征程“一流?奮進”系列報道

發布日期:2022-10-06 供稿:科學技術研究院、黨委宣傳部 攝影:來源于校園網

編輯:吳楠 審核:楊帆、劉曉俏 閱讀次數:【編者按】在喜迎黨的二十大勝利召開之際,黨委宣傳部特別推出“一流?奮進”系列報道,生動展現學校在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,深入貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述,加快推進辦學事業高質量發展的奮進歷程,進一步匯聚廣大黨員干部師生凝心聚力謀發展、踔厲奮發創未來的磅礴力量,以實際行動和優異成績奮進新征程、再創新輝煌!

一流大學是基礎研究的主力軍和重大科技突破的策源地,要完善以健康學術生態為基礎、以有效學術治理為保障、以產生一流學術成果和培養一流人才為目標的大學創新體系,勇于攻克“卡脖子”的關鍵核心技術,加強產學研深度融合,促進科技成果轉化。

——習近平

一片片晶瑩的雪花,迎風飛舞,火樹銀花的巨大“迎客松”照亮夜空。2022年2月4日,北京冬奧會如期而至,萬眾矚目的“鳥巢”驚艷世界。在簡約、安全、精彩的北京冬奧會背后,元宇宙技術、動態焰火技術等一系列北理工智慧為國家盛典做出卓越貢獻。

從服務保障北京冬奧會、慶祝新中國成立70周年、建黨百年慶典,到助力航天器歷次成功交會對接、火星探測、嫦娥工程,從基礎研究的持續突破到服務國家重大戰略的屢立新功,北理工用卓越成果、硬核科技向著創新高地昂首挺進,在新時代科技立功、強國有我的奮斗路上踏歌前行。

近年來,北京理工大學立足新發展階段、貫徹新發展理念、服務構建新發展格局,堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,把發展科技第一生產力、培養人才第一資源、增強創新第一動力更好地結合起來,在增強原始創新能力、打造高水平創新體系、推進科研成果轉化、深化高質量科教融合等方面持續發力,科技事業蓬勃發展,打造了特色鮮明的國家戰略科技力量。

科技立功的“第一”精神

“創新是生產力,是保持話語權的基礎,是取得發展的最關鍵因素,我們要不斷發明創造,讓項目新穎、先進、實用。”這是宇航學院楊樹興院士團隊矢志不渝的奮斗目標。團隊幾代人苦干實干,推動相關領域研究實現劃時代跨越,成果榮獲2018年國家科技進步獎一等獎。

“勇挑重擔的闖勁,抓住機遇的韌勁,做人做事的實勁”,這是機車學院項昌樂院士團隊幾十年如一日砥礪攻堅的精神內核。團隊成員以“后墻不倒”的頑強意志攻克了一系列重大關鍵技術,把不可能變為可能,讓夢想照進現實,成果榮獲2019年國家技術發明獎一等獎。

“采取更加積極有效的措施,在國家重點科技領域超前布局、創新探索。”這是自動化學院付夢印院士團隊科技創新的根本遵循和方向指引。2020年,由付夢印院士牽頭的科研成果獲得國家科技進步獎一等獎的消息公布后,全校師生為之振奮,繼2018、2019年獲得國家科技成果一等獎后,北理工再次獲此殊榮,鑄就了三年三項一等獎的卓著成績。

科技立功、強國有我,北理工始終有股“第一”精神。6年牽頭獲得國家科技成果獎21項,2018年至2020年實現了國家科技成果一等獎連續三年“不斷線”,如此閃耀的科研成績充分展現了北理工突出的科研實力,彰顯了學校自覺履行高水平科技自立自強的使命擔當。

科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。近年來,學校以“國家最大”的高度政治自覺,圍繞國家安全領域重大戰略需求,強化基礎研究,著力實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破,大幅提升原始創新力;圍繞“無人化”與“智能化”發展方向,積極推進“無人+”“智能+”科技創新理念在無人系統、自主控制、仿人機器人研究中的應用,以信息化、智能化賦能學校傳統優勢領域;圍繞自主創新,持續開展戰略性前沿性顛覆性技術集智探索,科研能力和水平大幅提升。

自主研發新能源汽車、碳中和監測平臺、“雪上千里眼”“數字大腦”“人體加速器”,北理工多個科研團隊為北京冬奧會的成功舉辦提供了堅實的科技支撐。

北理工團隊在冬奧會現場工作

前瞻布局社會治理新體系,整合優勢科技力量組建國家隊,開展前瞻性、戰略性、儲備性研究,學校面向新時代社會治理重大需求,為“平安中國”戰略提供前沿性科技服務。

近年來,在屢屢取得重大原創成果的同時,學校不斷拓展科技創新的深度和廣度,深度參與科技冬奧、載人航天、北斗組網、火星探測等多項國家重大科技活動,圍繞“平安中國”“制造強國”“網絡強國”等國家重大戰略需求,積極組織集智攻關,努力實現更多“從1到N”的突破,為實現高水平科技自立自強作出扎實貢獻。

“組織起來才有戰斗力!”

部署于云南江城的昆蟲雷達,為我國農業害蟲防控提供了基礎支撐,牢牢守住了西南邊境的空中國門。CCTV17農業頻道將其工作畫面作為18:00報時視頻,面向社會公眾科普昆蟲防控和雷達的知識。這項重大儀器的研發團隊正是由毛二可院士領銜的新體制雷達與實時處理團隊。

邊坡雷達對金沙江白格滑坡進行監測

除了探蟲雷達,該團隊的研究成果“北斗手持導航終端”和“北斗災情報送系統”分別在抗震抗洪救災中大顯身手,邊坡預警雷達在山體滑坡災后監測過程中發揮了關鍵作用,機場跑道異物檢測系統保證了高頻率航班的起降安全。同時團隊將先進技術應用到產品中,創辦了“理工雷科”學科性公司,實現科技成果服務國計民生。

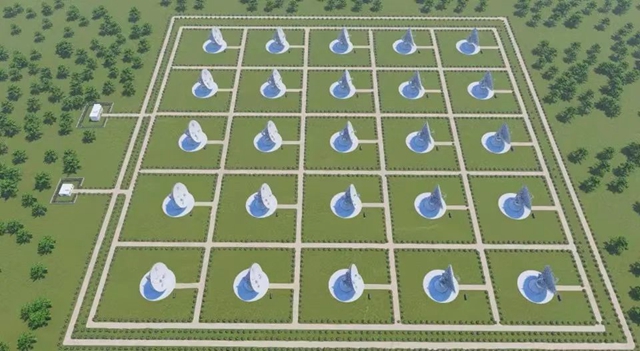

今年八月,由該團隊牽頭的“中國復眼”順利通過國家重大科研儀器研制項目(部門推薦)現場考察,并獲批在重慶開工建設。這一項目的實施,將開啟學校服務深空探測領域的新篇章。

“超大分布孔徑雷達高分辨率深空域主動觀測設施預研項目”模擬動畫截圖

由毛二可領銜的新體制雷達與實時處理團隊長期從事新體制雷達與實時處理的教學與科研工作,培養了一大批優秀青年人才,形成了突出的技術優勢,推動了中國雷達信號處理領域從跟跑到并跑再到領跑。該團隊的成長發展以及系列科研成果的取得,正是得益于學校由來已久的“有組織科研”。

高校是國家戰略科技力量的重要組成部分。有組織科研是高校科技創新實現建制化、成體系服務國家和區域戰略需求的重要形式。“有組織科研”在北理工有著光榮傳統和深厚積累。多年來,學校注重從研究選題、資源配置、管理模式、協同創新等方面加強組織性,發揮建制化優勢,聚焦國家戰略需求和科學前沿重大問題,集合多學科優勢科技力量,有組織地開展大規模前沿交叉融合研究,承擔戰略導向的基礎研究任務和技術科學研究。

近年來,學校不斷加強頂層設計和戰略謀劃,探索出了“有組織、有設計、可閉環、可復制”的科研管理模式,進一步創新和發展了“有組織科研”。具體而言,就是加強戰略謀劃、六級聯動,強化有組織的科研;科學繪制圖譜、分解任務,打造有設計的科研;注重周期推進、內外平衡,形成可閉環的科研;善于總結規律、建制運行,形成可推廣可復制的科研。

北理工在“有組織科研”下,最大限度釋放人才合力、激發創新潛力、提升創新效能,擴大科技創新成效。新體制雷達與實時處理團隊、電動車輛團隊、能源與環境政策研究中心團隊……一大批科研團隊迅速成長,快速發展,產生了一系列卓越的科研成果,培養了一批行業領軍人才,為高水平科技自立自強提供了有力支撐。

打造科技成果轉化的“北理工模式”

電控及驅動系統成果解決了新能源商用車全氣候高性能的應用技術難題,成果服務于北京冬奧會等國內外重大活動;面向智能網聯的智能傳感系統成果轉化,實現了從單一傳感器向多源傳感器融合、從單一場景向多場景復合應用、從單一功能向多功能并用的跨越式發展,系列產品已在多個地區實現示范應用;鈣鈦礦量子點復合膜材料,實現了對傳統量子點材料技術的重大突破,轉化產品具備高效率發光、高透過率、吸收光譜精確調制等特點,已應用于龍頭企業顯示設備……在國家“十三五”科技創新成就展上,北理工多個科技成果轉化展品精彩亮相。

鈣鈦礦量子點光學膜使用前后效果對比

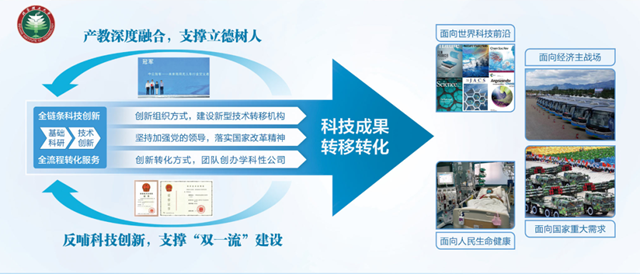

促進科技成果轉化是加強科技與經濟緊密結合的關鍵環節。近年來,學校全面提高科技創新源頭供給能力,加快促進科技成果轉化為現實生產力,堅持科技創新、制度創新“兩個輪子一起轉”,增強社會資源支撐“雙一流”建設成效,打造科技成果轉化“北理工模式”。在加強專業化國家技術轉移機構建設,深入推進重大科技成果轉化和產業化,孵化上市企業的同時,不斷深化與科研院所、企業的協同創新,助力傳統產業鏈優化升級和新興產業鏈構建拓展,創新鏈、產業鏈融通發展,推進產學研深度融合。

理工雷科、理工華創公司完成重組上市;理工導航公司入選“中關村十大優秀科技成果轉化項目”并在科創板上市;柔性防爆技術成功實現產業化,在全國“兩會”等大型活動中得到應用并出口國外……學校率先提出了“事業化管理+市場化運營”的新型技術轉移機構運行機制,積極探索“先賦權后行權”的專利運營新模式,取得顯著成效。

學校首批入選“高等學校科技成果轉化和技術轉移基地”“國家知識產權示范高校”,牽頭組建“北京高校技術轉移聯盟”,產學研融合科技協作開放格局日趨完善,科技創新供給能力實現倍增,服務經濟社會發展能力持續提升。

400平米的實驗室里,功能型無人車檢測中心的實驗設備正加緊調試;天文大數據中心實驗室內,分布式雷達數據中心正在形成月球正面三維成像;多間智慧教室內,正在測試教學語音裝置同步和實時轉播情況;毫米波雷達實驗室,一條小型產線正在試運營…….嘉陵江畔,北京理工大學重慶創新中心建設正酣,發展潛力加速釋放。

北京理工大學重慶創新中心

2019年,北京理工大學重慶創新中心正式落地;2020年,北京理工大學懷來科研試驗基地開工建設、長三角研究生院(嘉興)簽約啟動……近年來,學校持續拓寬“雙一流”建設服務面向,積極構建以中關村校區、良鄉校區為辦學功能核心區,以懷來科研試驗基地、重慶創新中心、長三角研究生院(嘉興)等為辦學功能拓展區的發展空間布局,深度融入“京津冀”“粵港澳大灣區”“長三角”“成渝”經濟圈,緊密結合區域經濟社會發展需求,統籌科技創新平臺與校地合作平臺協同發展,與多家大型頭部企業建立戰略伙伴關系,開啟了校地、校企、校校全方位戰略合作新局面。

“創新人才是最好的科研成果!”

117個國家和地區,4186所學校,147萬個項目。2020年11月18日,第六屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽冠軍,花落信息與電子學院2019級博士生宋哲團隊的“星網測通”項目。2019年,她長期參與的“衛星通信陣列測量技術與應用”項目,獲得了國家技術發明獎二等獎,作為團隊中唯一的在讀學生,她也成為了當時國內最年輕的國家獎完成人。

無獨有偶。學生科技創新團隊“飛鷹”隊依托國際聯合實驗室等平臺,在阿布扎比全球機器人挑戰賽上兩獲冠軍;大學生方程式賽車隊依托車輛傳動國家級重點實驗室、電動車輛國家工程研究中心等平臺,獲得中國大學生無人駕駛方程式大賽五冠王……

“飛鷹”隊成員在試驗場地進行視覺識別算法測試

近年來,學校充分發揮科研優勢,注重利用科研大平臺鍛煉和培養學生的創新創造能力,傳承與發揚創新精神,營造了良好的創新創造氛圍,構建了高水平創新人才培養模式,不僅培育了一批大學生科技創新成果,更為培養擔當民族復興大任的時代新人注入了強勁動力,打造了科研優勢轉化為人才培養優勢的特色育人模式。

“我們要做,就要以第一為目標去做!”這是北理工機器人“Dream Chaser”戰隊的團隊特色文化。2019年5月,北理工斬獲ICRA 2019 RoboMaster人工智能國際挑戰賽總冠軍,在比賽中,團隊成員克服重重困難,直面挑戰,將“永爭第一,敢為人先”的精神展現得淋漓盡致。

“Dream Chaser”戰隊在ICRA 2019 RoboMaster人工智能國際挑戰賽現場

在鍛造學生卓越科研能力的同時,學校充分發揮科研育人作用,將攻堅克難、勇攀高峰的精神寫入一代代學子心中,在創新不輟的奮斗中,砥礪出擔當大任的“鐵肩膀”。如今,“永爭第一,舍我其誰”的精氣神已成為北理工青年學子的精神寫照,也充分彰顯了廣大學生們科創報國的志氣、骨氣、底氣。

2021年,材料學院青年教師陳棋教授在《Science》上發表文章,開發了一種簡單的鈣鈦礦薄膜退火工藝,為高質量、組分空間均一的鈣鈦礦薄膜的全天候可重復制備開辟了新途徑。2022年,物理學院青年教師周家東教授及其團隊在《Nature》上發表文章,并獲該期刊同期評論文章的高度評價。

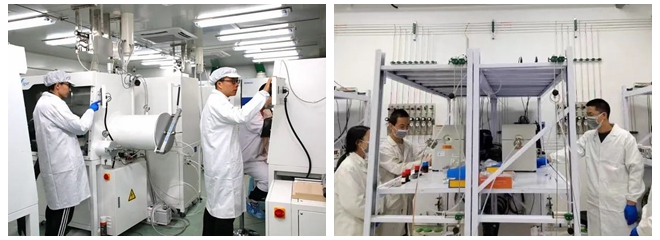

陳棋團隊開展高精密金屬、有機薄膜蒸鍍沉積系統實驗(左)、周家東團隊正在進行樣品制備(右)

把發展科技第一生產力、培養人才第一資源、增強創新第一動力更好結合起來,在北理工,科研育人,不僅要培養青年學子,更要培養匯聚一批發展勢頭迅猛、思維活躍、創新潛力強勁的中青年教師。學校持續深化科研育人,以創新為引領,以人才為核心,以機制為保障,促進學科交叉融合、科教融合、研產融合,實現優質科研資源與人才培養資源協同共享,營造了人才培養的“新生態”。

回望過去,學校的科技工作取得了令人矚目的成績,初步形成了與世界一流大學相適應的科技創新能力。面向未來,學校將繼續勇擔使命,始終堅持服務國家戰略,進一步強化有組織科研,加快推進高水平科技自立自強,在建設科技強國的新征程中作出新的突出貢獻。