創世界記錄!“火眼金睛”探測復雜世界的光譜密碼

發布日期:2024-11-08 供稿:黨委宣傳部 劉曉俏、臧瑞楠 攝影:郭強

編輯:吳楠 審核:藺偉 閱讀次數:

北理工張軍院士領銜的科研團隊秉承“報國擔當,知微見著,交叉協同,卓越創新”的精神,在科技報國之路上勤耕不輟,6年甘坐“冷板凳”,潛心鉆研“熱課題”,聚焦片上光學研究新領域,攻克一個個關鍵核心技術難題。小小器件發揮大大作用,用光探測復雜世界,性能指標國際領先,相關成果被《Nature》報道。

創新突破,開辟片上光學研究新領域

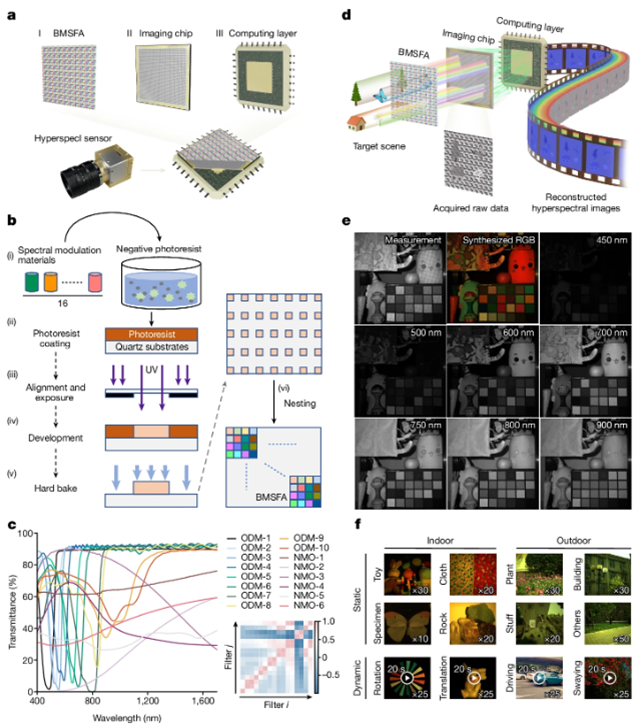

高光譜成像技術是一種能夠同時獲取目標空間幾何信息和多波段光譜信息的光學探測技術,在衛星遙感、深空探測、新質裝備等領域具有重大應用。然而,現有高光譜成像技術存在系統體積大、重量重、難集成等瓶頸問題,嚴重制約了其在重大領域、新質新域的發展和應用。北京理工大學張軍院士帶領團隊秉承“報國擔當,知微見著,交叉協同,卓越創新”的精神,不懈攻關,努力開拓,首創了片上光譜復用感知架構,研制了國際首款百通道百萬像素高光譜實時成像器件,光能利用率創造世界最高記錄。

央視報道張軍院士團隊取得智能光電成像系統新突破

11月7日,國際學術期刊《自然》對該成果進行了報道,北理工是該論文的唯一完成單位,張軍院士、邊麗蘅教授為共同通訊作者,博士研究生王振、碩士研究生張宇哲是文章主要完成人。片上光學研究是信息領域的前沿熱點,相關成果能夠獲得《自然》刊發,充分彰顯了北京理工大學復雜環境科學探測研究中心的原始創新能力,開啟了學校信息領域基礎研究的新篇章。

突破,實現“片上光學”重大創新

“科研創新實踐要與國家發展絲絲相扣,要瞄準事關國家安全的重大戰略需求,敢為人先,追求卓越。”智能化、微型化是新質新域探測裝備的重要發展方向,其核心成像感知器件屬于國家戰略急需。“如何在自己的專業領域創新突破,應用高光譜成像技術服務國家戰略急需?”邊麗蘅一直在思考著、實踐著。

高光譜智能成像器件體積僅有礦泉水瓶蓋大小,具有集成度高、質量輕、成像速度快、成像精度高等特點

“越是急難險重的任務,越要迎難而上;越是國家需要,越要有人去做。”從2018年開始,邊麗蘅秉持這樣的信念,開始了“片上光學”探索之路。從光刻集成到標定重構,從理論研究到應用實驗,團隊突破了多項瓶頸難題,首創了片上光譜復用感知架構,顛覆了傳統幾何分光架構、窄帶測量機理、物理測量輸出模式,實現了片上寬帶異化調控的計算光譜成像,完成了由空白到成型的艱難歷程,開拓了片上光譜研究新領域。

科技創新是發展新質生產力的核心要素,理論創新為技術發明奠定了堅實基礎。多年來,團隊注重將原創性顛覆性技術轉化為創新成果,并實現重大場景應用,形成新質生產力發展的澎湃動能。在實現理論突破的同時,團隊強化材料、光學、電子、計算機等多學科交叉,打造了核心關鍵技術群,研制了國內首款百通道百萬像素高光譜實時成像傳感器,將光能利用率由典型的不足25%跨越提升至71.8%,創造世界最高記錄;器件僅重數十克,體積僅有礦泉水瓶蓋大小,工作波段覆蓋了可見光和近紅外超寬波段,具有國際領先的時-空-譜分辨率。相關成果獲2023年度中國電子學會技術發明一等獎。

高光譜智能成像器件拍攝的月球表面實時光譜視頻

“你看,這是應用我們的高光譜智能成像器件拍攝的月球表面實時光譜視頻,月表地形細節清晰、光譜探測精準高效,實現了對動態和弱光場景的高分辨率實時光譜成像。”談到成果應用,邊麗蘅興奮又自信。體積小、集成度高、質量輕、成像速度快、成像精度高等突出特點,使得這枚小小的器件在國家新一代遙感重大工程、智慧交通工程、未來新質裝備等重大領域獲得應用,并在公共安全、智慧農業、海洋科學、地質勘測等多個國家重點領域都具有廣泛應用前景。

張軍院士、邊麗蘅教授與團隊學生交流

探索無人區,實現突破創新,既需要頑強的毅力、百折不撓的精神,更需要敏銳的洞察力和前瞻的科研視野。對于這一成果的產出,邊麗蘅坦言,“每當研究躑躅不前時,我們都會找張軍老師一起討論。他的科研指引和篤定堅持讓我們能夠有信心走下來,也教會了我們要把握科學規律,從源頭探索、發現和解決問題。”

卓越,培育科研領軍人才

“科研過程漫長且艱辛,張老師和邊老師勇攀高峰、追求真理的科學精神,成為了我學術道路上的燈塔。靠著導師們的指引與團隊協作,憑借信念和熱愛,才有了現在的成果。”作為一名碩士研究生,能夠在《自然》上發表文章,張宇哲內心無比激動。無數個在復雜環境科學探測研究中心實驗室與各類儀器作伴的日夜,失敗與轉機不斷重復,失望與欣喜交織錯雜……都已成為這一成果的生動注腳。

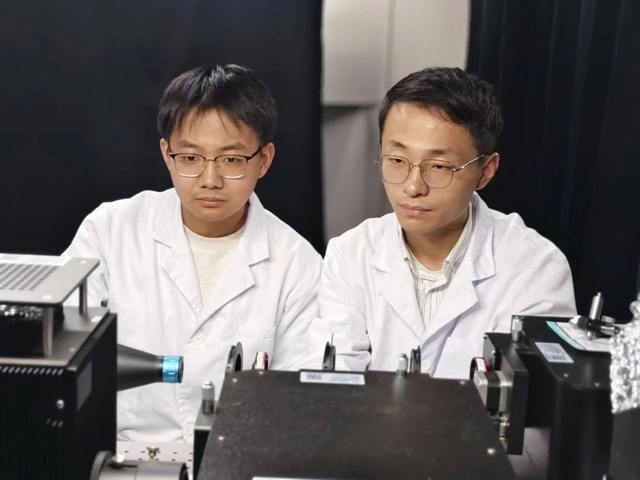

邊麗蘅和學生在實驗室做實驗

“人才培養與科技創新是一體化的,科研是發現知識、拓展認知邊界、塑造科學思維的過程,更是培養人才、造就人才的過程。”入學之初與張軍老師的對話,為張宇哲、王振的科研實踐提供了動力源泉,也為團隊的人才培養提供了指引。多年來,團隊注重發揮科研育人功能,不斷提升人才培養質量和人才原始創新能力。王振在2021年剛入學時還是一名科研的“門外漢”,但經過三年的潛心研究、攻堅克難,他已經能夠跟材料、集成電路、計算機等不同領域的專家討論交流,發現和解決問題,實現了科研能力和專業素養同步提升,塑造了堅韌不拔、不懈追求的意志品質。

片上光譜復用感知架構及其工作原理

“我們要做的就是給平臺裝上‘慧眼’,給裝備裝上‘明眸’,同時賦予機器更高維度的感知能力,事雖不易,但做科研是最酷的事兒。”高光譜智能成像方法的提出和樣機制備,是一個從0到1的過程,很多時候,團隊都是在茫茫的大海中探索。王振說,“邊老師總是站在科研最前線,每周甚至每天都跟我們進行高頻次深入研討,和我們擰成一股繩,一起面對每個困難,共同解決每一個問題”。

為者常成,行者常至。為了找到最合適的材料,團隊師生不斷突破自己的學術背景,閱讀大量文獻,測試了上幾百種材料;為了實現有效的芯片級光學調控,團隊設計并實驗了多種集成架構和制備工藝;為了達到高精度成像和光譜重建,團隊對著數萬行代碼反復進行修改測試,構建并不斷優化光學系統與硬件結構的適配與效率;為了驗證樣機性能,團隊進行上百次應用試驗,采集了上萬組數據。

張宇哲、王振在實驗室進行反復測試

“面對科技高峰,張老師和邊老師給了我兩把‘登山杖’,一把是瞄準國家重大戰略和世界科技前沿的學術眼光,另一把是多學科交叉融合的科研方法,在他們的支撐下我得以大步向前。”張宇哲在碩士畢業論文致謝中寫道。2024年7月,張宇哲碩士畢業就職于一家人工智能龍頭企業,繼續開展前沿研究。王振在科研道路上,繼續追隨張軍和邊麗蘅的腳步,以興趣為導向,以勇氣為羽翼,立志成為“為國家科技進步做貢獻”的領軍人。

托舉,造就一流人才隊伍

2018年,邊麗蘅從清華大學博士畢業,加入張軍院士團隊。邊麗蘅在博士期間的主要研究方向是計算光學成像,來到團隊后,張軍鼓勵他要瞄準國家急需,結合個人的專業和興趣開展研究。“理想、時間、協作、靈感、機遇,缺一不可。”邊麗蘅記在心里、行在腳下,始終以“報國擔當、卓越創新”為目標,向著空白領域的科研高峰不斷攀登。

“探測裝備小型化、集成化、高性能,最早是張老師引導我做的方向。高光譜成像目前有很多人在做,但如何能夠做出體積小、便于攜帶、應用廣泛的器件,是目前研究中的難點和熱點。”邊麗蘅介紹道。“我們團隊有著非常開放、平等的科研氛圍,即使在行政事務非常繁忙的情況下,張老師也會定期與我們交流討論。”張軍在科研方向上的遠見卓識、在科研工程中的悉心指導,為邊麗蘅鍥而不舍、矢志攻關提供了方向指引和堅強保障。

“開展顛覆性原始創新研究,風險未知、成果待定、時間漫長,不僅要著眼當下快速起步,更要耐得住寂寞,從基礎研究中尋找突破。”片上高光譜智能成像研究,無前人經驗可循、無成果可參考。經冬復立春,6年時間里,團隊戒驕戒躁、求真務實,在“冷板凳”上鉆研“熱課題”,攻克了一個個關鍵核心技術難題,實現了多個“國內首創”、“國際領先”。

張軍院士、邊麗蘅教授與團隊學生交流

青年人才要快速成長為科研骨干,既要有良師指引,也要有充足的資源保障。在張軍院士團隊,“團隊托舉,壓茬培養”已成為一種傳統。邊麗蘅剛到團隊時,自己的科研經費、學生數量都很有限,團隊統籌資源為他蓄勢聚力,支持他出成果出成績。如今,邊麗蘅已成長為團隊的核心骨干,高水平成果陸續產出,并成功入選國家級青年人才計劃。積微成著、聚沙成塔,在這樣的培養模式下,團隊近三年陸續有5位青年教師入選國家級青年人才計劃,牽頭獲得3項省部級科技一等獎。

隨著片上光學技術的不斷發展和應用推廣,邊麗蘅將繼續深耕這一領域,不斷探索新的研究方向和應用場景。邊麗蘅的成長與發展是張軍院士團隊傾心培育一流人才的生動縮影。多年來,團隊始終堅持“有設計、有組織的科研”,統籌謀劃科研布局,為青年人才規劃成長路徑,精準服務國家戰略急需,高水平論文、原始創新成果如井噴之勢持續產出,打造了一支服務國家科技自立自強的高水平人才隊伍。

近年來,北京理工大學堅持教育、科技、人才“三位一體”統籌推進,大力實施“科學組織的治校理教”,加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進,一大批青年教師取得大成果、實現大發展,為學校高質量快速發展注入了澎湃動力。未來,學校將全面貫徹黨的二十屆三中全會精神和全國教育大會精神,進一步全面深化綜合改革,暢通教育、科技、人才的良性循環,打造國家戰略科技力量,為加快推進高水平科技自立自強貢獻北理工力量。