【人物專訪】孟祥意:不期大成 但求無愧

發布日期:2014-04-21 供稿:黨委宣傳部 趙琳 學生記者 王向 編輯:新聞中心 趙琳 閱讀次數:

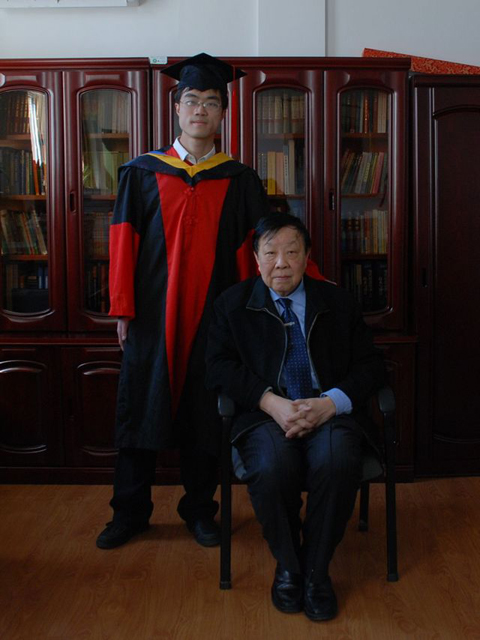

(孟祥意與王越院士)

日前,教育部、國務院學位委員會發布《教育部國務院學位委員會關于批準2013年全國優秀博士學位論文的決定》,我校信息與通信工程專業王越院士指導的孟祥意博士完成的《分數階傅里葉域多抽樣率濾波器組理論及應用》獲全國百篇優秀博士學位論文提名獎。

帶著崇敬的心情,2014年3月初我們前去采訪這位青年才俊。走出地鐵口我們見到了孟祥意,他低調而謙遜,令我們印象深刻。在靜雅卻不失人氣的茶樓里,我們深入地了解了這位令我們很好奇地青年才俊的成長歷程。

困境中前行的學術

對于已經工作了的孟祥意而言,自己的學術生活清楚地分為了兩部分,一個是學生時代,一個便是工作時代。無論是哪個時期,對于孟祥意而言,做學問都并不是很輕松。

“我讀博的整個經歷并不是很順利,有一段時間可以說是非常痛苦”

孟祥意本科期間并沒有攻讀自己想學的專業,碩博連讀期間找回了自己曾失去的東西,然而即使是自己所喜歡的專業,有自己百分百的努力,有頂尖名師的支持指導,依舊免不了遇到困難和挫折。

2005年孟祥意進入了實驗室開始做研究項目,在一次項目中,僅僅是研究生的他卻發現了一個新的可研究理論點,形成了新的理論體系。開始的研究進行的比較順利,但是到了博士階段,投稿到國外雜志上時卻遇到了前所未有的困難。因為理論交叉,爭議較大,同意與反對各一半,投稿后的狀態總是被退回,最終甚至不再接收。對于一位科研者而言,科研成果不能得到肯定可以說是科研上遇到的巨大挫折。然而一個優秀的人會從摔倒的地方爬起來,優秀的科研人同樣如此。孟祥意在極其痛苦的時期,重新尋找方向,嘗試開辟過去認為走不同的道路,2009年春節前后,終于有了突破,得到了國內外的肯定。

“經常出差,工作很忙”

我們剛剛見到孟祥意時,了解到了他第二天要出差,后來深入交談后發現他的工作是很繁忙的。作為一個做學術的人,工作繁忙也可以說的上是一種挑戰困境。雖然工作上會接觸到最新最前沿的科學技術,但是一個做學問的人永遠不會僅僅局限于自己的專業領域,博覽群書便是一種做學問的態度與方法。工作后,孟祥意真切體會到了時間就像海綿里的水是需要擠出來的——每天睡覺之前,出差列車之上都是他讀書的時間,而任何類型的書讀起來都是津津有味的。在孟祥意看來書籍可以充實自己,同樣也許會在某些方面對科研有一些幫助。

“歲不寒,無以知松柏;事不難,無以知君子”——荀子。正是憑借這種歲寒與事難,孟祥意整理思路積累學識,努力成為堅韌的“松柏”,成為明理精工的“君子”,一次次地站起,一次次重新出發,做一位優秀的科研者耕耘著,創新著,奉獻著。

恩師關懷下的自己

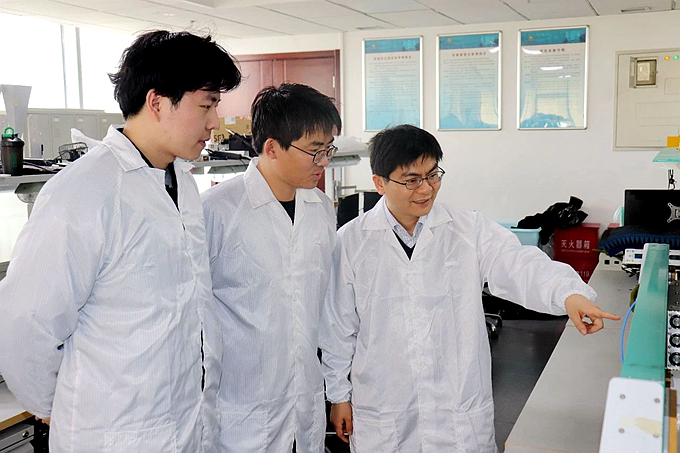

(孟祥意與陶然教授)

孟祥意是一位謙虛內斂的科研者,在采訪過程中時時刻刻沒有離開自己的導師的指導和學校提供的機會。對于孟祥意而言,學生生活甚至后來的工作科研生活都要感激的兩位導師是王越院士和陶然教授,在孟祥意看來,兩位導師對于自己的學術甚至人生都有很大的影響。

“陶教授對于我的學術有很大影響,甚至我的生活”

孟祥意讀博時遇到困難的那段時間,即使科研成果沒有受到很多人的肯定,陶教授一直都是他堅定的支持者,后來孟祥意的走出困境的突破也是在陶教授先前讓他研究的理論點上。孟祥意博士畢業時,陶教授告訴自己的學生,在兩人有爭議的某些問題上,學生是對的。陶教授博大包容的學者胸懷深深震撼到了孟祥意。

在采訪過程中,我們了解到了孟祥意所在的實驗室有一個長期的習慣——蹭課,同學們常常外出到清華、中科院等著名高校及科研院所去蹭課。對于一個普通人而言,外出常常是為了增長見識,而對于實驗室的科研人員們來說同樣如此,蹭課是為了了解最前沿的科研成果,如果一個科研人每天都呆在實驗室,那么研究出來的永遠只是自己最先進的成果,牛頓便是站在偉人的肩膀上,看看其他人的成果又何樂而不為呢。而讓我們比較好奇的便是,整個實驗室的人可以去蹭課,時間上允許嗎?后來我們得到了答案,陶教授會專門調整時間來方便同學們去蹭課,同時他還會不遺余力地幫助同學們了解相關課程,盡力讓同學們聽到所有有幫助的課。正是這樣的老師,正是這樣的氛圍讓孟祥意開拓了研究的視野,有了研究的平臺。

“追求卓越,享受科學”這是陶教授常常說的一句話,已經深深刻在了孟祥意心中。現在孟祥意常常很忙,但依舊可以對每一項事情做到最好,兢兢業業追求著自己的科學卓越與科學信仰。

除了科研學術,陶教授生活上后來的找工作上也是無微不至地關照著孟祥意,他后來和我們開玩笑說甚至在個人感情的事情上陶教授都很關心他。

“王院士的指導更多的是底層架構,使得我終身受益”

到了博士后期時王院士給了孟祥意很多方面的指導,更多地接觸了王院士。其實在孟祥意碩士期間就已經接觸過王越院士,但幾乎都是聽講座上課之類的,王院士一直講很多大方面的哲學問題,由于當時他還很年輕覺得老院士有些不重視很重要的細節,也就沒有太放在心上。讓孟祥意完全沒有想到的是,幾年后的博士導師竟然是老院士,而且后來院士所教授的學術上基本架構問題使得他終身受益。比如畢業后,孟祥意去了云南工作了一年,王院士所教授的思考問題解決問題的方法使得他在云南這一年受益頗豐——很快適應了理論與實際的聯系,解決了很多實踐上的問題。

“一日為師,終身為父”。王院士踐行這中華民族千年的師恩。孟祥意畢業時面臨著兩種選擇——留校和離校。在選擇方面王院士并沒有讓他一定留校還是離校而是給了他很多建設性的意見,最終孟祥意選擇了離校,通過另一個平臺實現自己創立自己新的理論體系的追求。工作后的孟祥意常常外出,一次外出之前,王院士專門將他叫到辦公室,以一位長者的身份千叮嚀萬囑咐,但愿自己的學生能夠出色的完成自己的工作。

“師者所以傳道授業解惑也”——韓愈。孟祥意一方面感謝著自己的恩師,另一方面也在有限的機會中扮演著老師的角色給師弟師妹“傳道授業解惑”。

哲學指導下的人生

哲學是對關于這個世界最基本問題進行解答,而作為這個世界組成部分的每一個人幾乎都會有一個自己的生存哲學,作為科研人員的孟祥意自己就有一門關于做人做事的哲學信條。

孟祥意是一位科研人員,哲學最終的落腳點一定是與科學聯系。采訪中主要談了博士與哲學的問題。2008年,孟祥意參加進修,他始終記得老校長的一句關于博士生的話:“一個能解決問題的博士生是一個合格的博士生;一個能創造一個理論體系的博士生是一個優秀的博士生;一個能夠創造一個時代的博士生是一個卓越的博士生”。在這句話以及王院士后來的指導激勵下,孟祥意成為一名目光長遠的科研工作者,決不僅僅局限于解決一個問題,更多的是努力創造一個體系,成為一名優秀的“博士生”。追求優秀“博士生”的道路上,孟祥意求助于哲學。“國外的博士學位之所以稱為PHD,全稱是Doctor of Philosophy是有原因的”。在孟祥意看來,博士生離開校園之后會面臨很多研究上轉向的問題,如果一個博士生只會自己的領域,而突然面臨一個新的問題時成為了一張白紙,就不是一個合格的博士生。孟祥意通過哲學的幫助,在面臨新的問題時,首先會找到問題的實質,即是什么,而后再尋找聯系,即為什么,最后尋找解決辦法,即怎么辦。這便是哲學與科學的關系,這也是孟祥意的科學研究的過程,為他成為一名優秀的科研者奠定著基礎。

孟祥意在理工呆了很多年,身上有著典型的理工人的氣質——樸實、勤懇、謙虛、細致。孟祥意總是說他正努力具備很多理工人應當具備的老革命精神,延安精神——默默無聞,無怨無悔。英雄總會選擇無名,被淡忘于歷史中,孟祥意最大的希望就是能夠構建一套新的理論體系,盡最大的努力為國防,國民經濟安全作最大貢獻,而個人在未來則會像很多理工人一樣沉寂于歷史之中。

孟祥意還與我們分享了他的人生信條——“老老實實做人,踏踏實實做事,扎扎實實治學”。關于老老實實做人,不要過多地去想更多的捷徑,投機取巧;關于踏踏實實做事在學生生涯中,應該先將老師給的事情做好,另外就是能夠很好的處理困難與成績;關于扎扎實實治學,治學一定要腳踏實地,一步一個腳印。后來在一次討論“中國夢”的活動中,孟祥意做過一首打油詩,而這首詩則很好的彰顯了他的人生信條——“不期大成,但求無愧”。

【人物簡介】

孟祥意,男,1983年出生于北京東城區。2005年本科畢業于中國傳媒大學電子信息工程系。2005-2011年于北京理工大學信息與通信工程專業師從王越院士,碩博連讀并取得博士學位。現在就職于北京電子技術應用研究所。

研究方向為信號時頻分析理論、多抽樣率信號處理理論及其在通信信號處理中的應用。以第一作者發表學術論文10篇,SCI 4篇,EI 3篇,獲得專利4項。

在校期間參與總裝預研項目,主要研究方向為基于分數階傅里葉變換OFDM系統的信道估計及均衡算法、參與國家杰出青年基金項目、北京市優秀博士論文項目,主要負責分數階傅里葉域多抽樣率濾波器理論、基于分數階傅里葉變換的通信信號處理等方向的研究。

所獲獎勵包括:

2002年-2004年獲北京廣播學院二等獎學金、國際精華三等獎學金;

2003年-2005年獲北京廣播學院(中國傳媒大學)三好學生;

2003年9月獲全國數學建模競賽北京市二等獎;

2006年12月獲北京理工大學第六屆“世紀杯”科技競賽二等獎(獨立);

2007年5月獲北京理工大學“五四學生科技奉獻獎”;

2007年12月獲北京理工大學優秀研究生;

2008年1月以第一申請人身份獲北京理工大學研究生科技創新基金A+級(最高)資助;

2008年9月獲微軟亞洲研究院“微軟學者”;

2010年11月獲航天科工(CASIC)獎學金;

2014年榮獲全國優秀博士學位論文提名獎