【匠心師者】胡程:“程”勢而上,勇攀高峰!

發布日期:2024-04-01 供稿:黨委宣傳部 崔雨涵 攝影:李達

編輯:吳楠 審核:藺偉 閱讀次數:

他是國家級領軍人才,曾獲國家科技進步一等獎、中國電子學會技術發明一等獎,他是科研“跨界者”,是科研和書本的“翻譯官”,他致力于培養成果“既上書架又上貨架”的學子,他是信息與電子學院教授胡程。

2003年,大學本科畢業后的胡程,被著名雷達專家、學界泰斗毛二可院士帶領的新體制雷達與實時處理團隊的文化和平臺深深吸引,毅然北上進入北京理工大學進行碩博階段的學習,主攻精細測量雷達信號處理、生物探測雷達系統與信息處理等。自2009年留校至今,胡程在領域核心期刊、國際會議發表論文200余篇,主持多項國家自然基金重點項目,擔任多個專業核心期刊的編委,學術科研成果受到業內廣泛關注。

“我的科研成果既跨領域又跨方向”

“國家需要什么,我們就去做什么。”作為北理工的“雷達人”,胡程潛心攻關,支撐他走過來的是為國鑄器的鏗鏘誓言。上世紀七十年代,曾有專家學者斷言,高軌合成孔徑雷達衛星因為復雜的機理問題,難以實現。“做科研就是要挑戰極限”。在這條充滿荊棘的科研道路上,自學成才、實踐出真知和資源轉化,是胡程的三大法寶。為了完成高軌合成孔徑雷達衛星的成像機理論證,他自學大氣物理和軌道動力學知識,閱讀相關論文近百篇,“這既是對個人意志的考驗,也是對知識儲備和思維能力的挑戰”胡程總結道,他常常一天伏案十幾個小時,手寫數學公式推導,腦子里全是數據和方案。在這種熱火朝天的工作狀態下,胡程將不可能變為可能。

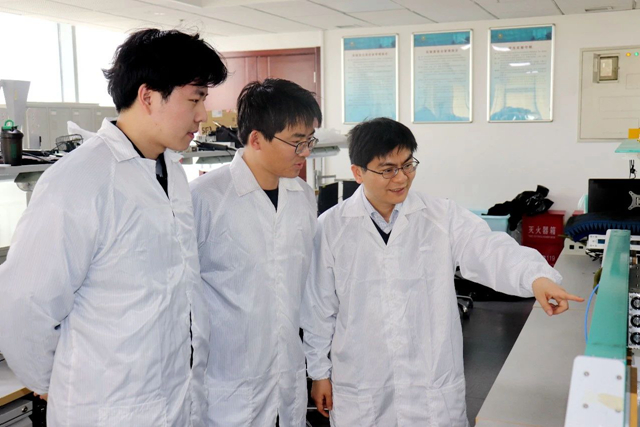

蟲子那么小,如何認“敵”于千米之外?若用傳統方法,要在這樣距離上實現毫米級的測量精度,雷達帶寬得達到150G赫茲,以現有的雷達技術根本不可能實現。團隊選擇了“曲線解題”——間接探測。一共用四臺雷達,包括一臺天線口徑達2.5米的相控陣雷達和三部2.5米天線口徑的多頻全極化雷達,一起鎖定一只蟲子。當問及胡程為什么選擇探蟲雷達作為研究方向時,他給出了最樸實的回答——“三農問題是關系國計民生的根本性問題,作為農民的兒子,給農業插上科技的翅膀是我一直想做的事情。”然而跨方向的科研之路并非易事,為了追尋“蟲跡”,團隊成員們從內蒙大草原到渤海之濱,再到云南瀾滄,走遍了祖國大江南北,在四十度的高溫下或凌晨,面對幾十萬只昆蟲也是家常便飯。如今,在山東省東營黃河三角洲農業高新技術產業現代農業綜合實驗示范基地中,機敏的“雷達眼睛”,如同“防護鎧甲”,日夜守護著糧食安全。

胡程與學生在云南開展實驗研究

“持續的創新”是胡程的座右銘。對胡程而言,他一直在從事跨領域的研究,如同拼圖一般,將不同領域的碎片拼湊在一起,構建出一個全新的世界。而創新思維與持續學習這兩項能力,是他在跨領域研究中戰無不勝的武器。

“一定要知道課本上的知識怎么用”

“研而優則教”是胡程走上講臺的初衷。作為在科研一線奮斗近二十年的胡程來講,初登本科生講臺就遇到了比科研困難還“棘手”的難題——主講《信號與系統》專業課。這門課被稱為本科生信號專業領域的“敲門磚”,對于本科生是一次重要的學術啟蒙,它不僅是深入學習信號與系統理論的起點,更是開啟后續專業課程的關鍵鑰匙。沒有本科生教學經驗,對課程不熟悉,讓胡程倍感壓力,“從我最熟悉的做科研方法入手,解決教學上的問題。”在確定了方法后,胡程便開始了調研,“國內主要教這門課老師的課件大部分都被我找到了”,從基礎概念到實際應用,從理論推導到實驗操作,胡程認真觀察學習其他優秀老師的教學方法,根據北理工學生特點,融入自己的講課風格,總結出1000多張最適合、最有效的教學ppt,盡展“課比天大”的決心。“胡程老師由淺入深,將書本上的知識與實際應用相結合,讓這門課活起來了!”“胡氏絕招”獲得了本科生的一致好評。

來到胡程的辦公室,一股書香氣息撲面而來。書架上擺滿了各式各樣的書籍,其中不同版本的教材與《雷達手冊》等經典著作尤為顯眼。“溫故而知新,可以為師矣”,胡程一直將這句話銘刻在心。在課前,他會列好講授大綱,保持上課清晰的思路,也會課后與學生積極討論,了解學生學習進度并及時改進授課方法。

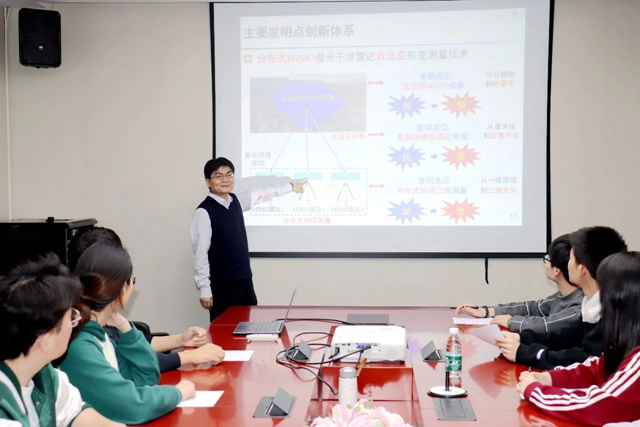

“科教融合,學術育人”,胡程結合自身的科研特色和優勢,將科研工作中掌握的本學科的最新科研成果反映到自己的教學中去,運用科研成果豐富教學內容,將科研方法轉化成教學手段,以科研反哺教學,把書本上的知識變成真正的問題。“相關運算原本在課本里是純數學計算的問題,但是我把它和雷達的匹配濾波相結合,讓大家了解課本上的公式是如何解決實際問題的。”此外,擁有海外留學背景的他一直承擔著全英文《雷達信號處理》課程的重任,幫助研究生們用英文構建雷達知識體系。

胡程與學生們在一起

“下一階段,我計劃結合課本設置不同難度的實驗題,讓同學們像玩游戲升級打怪一樣,逐步了解雷達領域的知識,并選拔做科研的好‘苗子’。”通過和其他老師交流溝通以及學生的反饋,讓胡程對教學有了清晰的認識,也制定了個人教學能力的提升計劃,“我希望在教學方面,和學生們一同學習成長。”胡程說道。

“要培養獨立創新人才”

胡程特別注重團隊建設和學生的培養,要求他們要有獨立自主的能力,緊跟最前沿的科研;不能僅停留在理論層面,要把科研落地,還要擁有國際視野。“胡老師很擅長抓住科研中偶然的靈感,并將它落地,讓科研發揮它的價值。”他的學生李佳祎這樣說。

在研究生培養方面,胡程有自己獨特的理解,一是細致引入門,幫助學生盡快完成從一名本科生到研究生的轉變,幫助他們在思維方式、學術能力和研究方法等多方面實現升級。其次,胡程非常重視幫助學生樹立正確的科研觀。他深知,一個正確的科研觀對于學生在研究生階段的學習以及未來的學術發展具有深遠的影響。三是以身作則,他的辦公室永遠為學生敞開。這不僅僅是一個物理空間上的開放,更是他心態和精神的體現。無論學生何時有疑問、需要幫助,或是想要交流學術想法,都可以隨時找到他,激勵著學生更加努力地學習和研究。

“在多年跟隨胡老師的學習過程中,給我留下最深刻印象的是胡老師不畏難題,勇于突破創新的拼搏精神,他就是我們團隊的‘定海神針’。”胡程的第一批博士生、現為北京理工大學副教授的李元昊這樣說道。他坦言高軌合成孔徑雷達測量項目面臨的是業內公認的難題,“但胡老師經常鼓勵我們持之以恒地努力探索創新方法。他以身作則,長期往返于全國多地開展驗證實驗,嘗試利用導航衛星開展創新驗證,最終帶領我們突破了這一難題,助力首顆高軌合成孔徑雷達成功立項。”團隊中的每一位學生,從胡程身上看到的是一個科研人員應有的科研精神和內心信仰,是他們成長路上的精神養料。

“在這次實踐中我提升了自己的專業技能,更加堅定了繼續從事雷達昆蟲學研究的信念,為國家的糧食安全貢獻自己的青春。”博士研究生姜琦說道。2023年的寒假,在山東東營黃河三角洲農業高新技術產業示范區,北京理工大學“蟲口奪糧”社會實踐團利用專業知識,開展昆蟲雷達實時監測害蟲系列實驗,為智慧農業和美麗鄉村建設貢獻青春力量。這一項目榮獲第十三屆“挑戰杯”金獎,這是胡程立足學科特點,強調“以賽育人”培養理念下的成果。

“在全國布昆蟲、鳥群預報網”“與全球領域內專家學者建立聯系”“培養更多具有全球視野的拔尖創新人才”……談到未來規劃,胡程眼中閃爍著熾熱的光芒,作為第三代“雷達人”的中堅力量,他“程”雷達之勢而上,在雷達型號處理領域勇攀高峰!