1949,北理工的新中國初記憶

發布日期:2019-10-09 供稿:黨委宣傳部 王征 攝影:北京理工大學媒體資源中心,公開網絡

編輯:吳楠 審核:藺偉 閱讀次數:

1949年開國大典

1949年10月1日,伴隨著毛澤東主席“中華人民共和國中央人民政府今天成立了!”的洪亮聲音,第一面五星紅旗在天安門廣場冉冉升起,禮炮鳴響,如春雷激蕩。

1949年10月1日,30萬軍民齊聚天安門廣場上舉行開國大典,喜悅的人群與旗幟、鮮花匯成了錦秀海洋。

1949年10月1日,天安門前,金水橋旁,三百余位身著土布制服的師生,見證偉大時刻,寫就北京理工大學的“新中國初記憶”。

1949,我們,參加解放平津

“在當前的形勢下,我們需要大量新的干部,新的人才。這些干部和人才需要具備新的技能和本領,為了支援戰爭,發展經濟,我們需要強大的工業力量,奠定新的工業基礎。”這是1948年10月8日,在華北大學工學院(北京理工大學前身)的首個開學典禮上,時任華北人民政府公營企業部(簡稱企業部)副部長、被譽為“兵工泰斗”的劉鼎同志,這樣介紹學院的辦學方針和要求。

從延安出發,在華北的戰火硝煙中,輾轉辦學三年多的自然科學院(北京理工大學前身),1948年8月整合力量,成為華北大學工學院(簡稱華工),學校仍保持辦學傳統,直接服務于黨領導的工業生產和建設工作,由企業部直接領導,和剛剛成立的華北大學僅保持組織聯系,校址設在河北井陘。

開學后僅僅1個月,平津戰役爆發,1949年初,北平和平解放。在戰役開始前,中央就開始準備對新解放的城市和地區進行接收,時任華工院長的劉再生即被抽調負責籌備企業部平津接管工作,12月16日,又決定從華工338名學生中抽調150名參加接管工作。

“一聲令下,打起背包就出發”,當時參加接管平津的命令是突然下達的,學生們中斷了實習等工作,由劉再生院長動員后,直接宣布了參加人員名單,學生們打起背包,當晚就出發到石家莊等候分配。次日清晨,學生們被分為兩隊后,立即前往天津和北平,除了行李由車輛搬運,全體學生徒步完成了300多公里的長途行軍。

來到天津北平,面對剛剛解放后復雜危險的社會情況,參加接管的華工學生分別在天津勝芳和北平石景山接受了軍管會的突擊培訓,隨后就投入到緊張繁重的接管工作中。“制釘廠的技術員沒有什么學歷,原本是日本侵華時期的一個工頭。他長期在這個廠工作,對生產非常熟悉,工人也信服他,還得依靠他把生產抓起來,遇到困難我們反映給上級軍管會解決,這樣我們就不至于陷入日常的生產事務中,就有精力深入做群眾工作,了解情況,宣傳和組織群眾。”當時參加接管工作的華工學生寇平曾撰文回憶,他之后撰寫的關于接管工作報道,還被《天津日報》安排在頭版中央突出位置發表。

天津制釘廠、制冰廠、油墨廠、起士林餐廳……,北平的石景山發電廠、華北鋼鐵公司及所屬石景山鋼鐵廠、京西三大煤礦、華北水泥公司及所屬琉璃河水泥廠、七十兵工廠、第一機械廠……,在一大批平津工礦企業的接管工作中,都活躍著華工學生的身影。

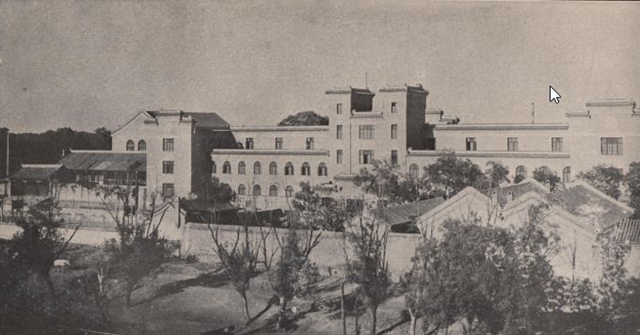

由我校代表華北人民政府接管的原北平中法大學

1949年5月24日,華北大學工學院又接到公營企業部的命令,組成接收小組,由時任副院長曾毅帶隊,代表華北人民政府對北平中法大學進行接管。“我的父親曾在中法大學工作過,我和中法大學的教師們比較熟悉,而我又被抽調成為接管組的成員,所以在入駐接管的前一天,我專門請示了曾毅同志,提前去中法大學看望了這些我父輩的老師們,當他們得知我也是接管組的一員后,都仿佛松了一口氣,能夠有個熟人代表新政府來接管,溝通交流起來,也會順暢很多。”已經91歲高齡的我校離休干部匡吉這樣回憶當年的經歷。

在時任中法大學校長、著名教育家李麟玉先生的帶領下,中法大學師生不僅積極配合接管工作,還熱情為華工提供各種支持。1950年9月,按照國家要求,中法大學停辦,除數理化三系并入華北大學工學院外,校本部全體人員也都決定到華大工學院工作,有效的充實了當時華工的辦學力量。

參加平津接管工作,參加解放中國的偉大事業,這不僅給予了華工青年學子肩負時代責任的無上光榮和在歷史洪流中寶貴的成長鍛煉,更成為學校辦學發展歷程中的偉大時刻,更是學校“不忘初心、牢記使命”,為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的歷史踐行。

1949,我們,親歷開國大典

1949年開國大典前夕,緊張清理中的天安門廣場

1949年7月,華北大學工學院接到了向北平遷移的命令,8月7日,第一批師生開始從河北井陘出發,分批遷移工作到月底全部完成。

初入北平的華工師生,還沒站穩腳跟,就馬上投入到一場熱火朝天的“戰斗”中。1949年9月,開國大典正在緊張籌備,其中清理天安門廣場是當務之急。當時,這座保留著明清兩代建制的廣場,東西兩側的紅墻尚未拆除,一片荒蕪,雜草叢生,垃圾堆得都超過了紅墻高度,從東單到南河沿路口的東長安街北側更是堆起了一條垃圾長龍,環境十分臟差。為清理天安門廣場,中央和市委成立了專項指揮部,組織機關團體和學校義務勞動,北平各個大學都積極參與其中,指揮部還制定了檢查評比標準,一場勞動競賽隨即展開。

剛到北平的華北大學工學院更是不甘人后,組織師生加入這火熱的行列中。“學生們不知疲倦,衣服被汗水濕透,汗水嘩嘩的往下流,尤其還下過雨,頗有寒意。秋雨又伴著大風,雨水又把垃圾淋成泥潭,又滑又臟。學生們仍然干勁十足,淋著雨迎著風在泥濘的廣場上,跌倒了爬起來,情緒高昂。唱著沒有《共產黨就沒有新中國》等歌曲,邊干邊唱邊笑。”當時擔任學生會骨干的李宜今在文章中這樣回憶了當時干勁朝天的場景。

雖然當時很多人并不知道這些身著土布制服的學生來自哪個學校,但一聲哨響,揮鍬掄鏟,時間一長就分出了高下,華工學生們在勞動中表現突出,干得又多又快又好。最后,經指揮部統計,華工戰勝所有單位,獲得了勞動競賽第一名,華北大學工學院的名字通過天安門城樓的擴音器響徹廣場。

準備參加開國大典的華工學生

1949年的秋天,新中國成立的腳步日益臨近,師生們心中對開國大典充滿期待,渴望見證這一偉大的歷史時刻。不久后,這所由黨在抗戰烽火中創建,為建立新中國做出貢獻的紅色大學,也迎來自己見證勝利的高光時刻。

“9月底,學校領導介紹了中央開會的一些情況,如政協會議、國旗、國徽、國歌等,并公布我校將參加10月1日的開國大典。同學們聽到這個喜訊都無比高興,還準備了在夜間游行的火把。”北理工離休干部姜文炳這樣回憶了當時的情景。

能夠全體參加開國大典,得益于華北大學工學院由當時的企業部也就是建國后的中央重工業部直接領導,師生均為中央機關干部編制。因此,參加開國大典的華工師生,便列隊于中央機關區域,在長安街北、天安門前近距離的感受毛主席等開國元勛和受閱部隊的風采。“我們當時觀禮的位置不是在天安門對面的廣場上,而是在天安門前,靠東側的太廟門口,也就是今天勞動人民文化宮門前,可以說距離天安門城樓非常近。”當時還是22歲青年教師的匡吉這樣回憶。

在天安門前靜候開國大典的華工學生

開國大典閱兵結束后,華北大學工學院師生又參加了群眾游行,光榮列隊從天安門前通過。“我們學校的隊伍由天安門東走到西單。在通過天安門時,看見毛主席,我們高呼‘毛主席萬歲’,毛主席不斷向我們揮手致意,大家都非常的興奮和高興。”當時還是華工學生的北理工離休干部姜炳文,回憶起70年前一幕,仍然激動不已。華工師生的游行隊伍走到西單向南,從東交民巷到王府井大街,夜幕降臨,大家點起事先準備好的火把,照亮大路,一直向北回到學校。

1949,我們,做新中國的新型學校

1949年9月,初到京城的華北大學工學院,可謂是北平高校“朋友圈”的新成員,與民國時期在國統區建設發展的大學不同,來自解放區,由黨創建、歷經戰火的華工,馬上展現出一所由黨創建的新型學校與眾不同的風范和氣質,為新中國高等教育事業做出自己的貢獻。

早在進北平之前,華工全校都進行了深入的思想教育和工作準備,學習了中央相關精神和文件,將進城作為一場考驗,明確要樹立遠大目標,謙虛謹慎,善于學習,保持艱苦奮斗和密切聯系群眾的革命傳統。進城后,華工學生享受國家供給制,統一穿著灰色或黃色的粗布制服,女生穿著列寧服,頭戴八角帽,個個精神抖擻。在穿著西褲、長袍和旗袍的北平大學生中特別顯眼,樹立了解放區大學生的新形象,在參加高校大型集會和活動時,華工學生的組織性、紀律性和高昂的革命熱情,給北平高等學校注入了一股新鮮空氣。當時,華大工學院的師生出門上街也列隊行走,并不坐車,整齊的隊列總能引來行人的驚訝羨慕。

不僅如此,華工學生也將革命的好傳統實實在在的體現在行動中,展現出全新氣象。“當我走到最熱鬧的東單大街時,驚奇的發現同學們正卷起袖子,挽起褲腿,用鐵鍬和鎬挖溝,平整土地,修馬路。對我而言,星期日,大學生修馬路,簡直是不可思議!”1949年8月剛剛從上海畢業來到華工工作的熊楚才,在之后的回憶文章中寫下了自己對華工學生的初印象。更有些華工學生,在街上見到貧苦市民,還會主動送出僅有的錢物。后來,伴隨著華北大學工學院影響力逐漸增大,很多學生放棄名牌大學向往“到華工來參加革命”。

來到北平辦學,學校面臨的困難很多,不僅校舍不足,而且經費和教學實驗設備也一時缺乏,但是學校仍然堅持高標準辦學,通過借用清華北大等高校的教學資源,確保教學質量,教師們日以繼夜的工作,集中解決各種困難。

當時,華工對學生的思想和教學都抓得很緊,學生不僅要開展政治學習、傳統教育和形勢報告會,學校還給每個班級訂閱了一份報紙,每天自習前的讀報都是固定的學習環節。在知識學習上,學生們充滿熱情,早上5點起床跑步、上自習,一天的課程結束,到晚飯后還要自習,到9點半才能睡覺。有一次,學校在錢糧胡同的大教室請清華大學幾位著名教授介紹當時的前沿科學技術。講完課后,清華的教師們對曾毅副院長講“你們坐在前排的那些小同學,聚精會神聽講,個個眼睛賊亮,我們很少見過這樣的學生!”

華北大學工學院的課堂

建國初期,華北大學工學院在辦學理念上也有自己的特色,首先是不拘一格選拔人才,初到北平學校急需大量優秀教師,于是在全國范圍內多方延聘教師,迅速形成了以教授、副教授為主體的強大教師陣容,其中全國知名教授不在少數。

“有曾任北洋大學理學院院長的陳藎民教授,曾任長春大學校長的張玉軍教授,曾任西北大學理學院院長的趙進義教授,曾任四川大學數學系主任的胡助教授等人,他們各自的學術觀點與教學風格交匯融合,不僅有力的培養了青年教師,也使青年學生耳目一新,這是華北大學工學院教學上的一個特色。”曾在北大、西南聯大任教,之后在建國初期來到華工的數學名師孫樹本教授在文章中這樣回憶當時的數學學科建設情況。

學校對教授們教學上的尊重,最大限度的發揮了他們的專業所長,加上一些良好的教學做法,都確保了較高的教學質量。

當時,為了幫助學生提高學習效率,教師們不僅主動編寫中文講義,還注意傳授學生課前預習、記筆記、復習做題等學習方法。特別是學校還保持了解放區傳統,建立了答疑輔導制度,為每個班安排專門自習教室,除了上課,學生都在本班教室自習,學校在課表上設有復習答疑時間,主講老師和輔導老師都來答疑,這種答疑制度在1951年暑期教育部召開的會議上得到了肯定,這個時期教人而不是教書的新觀念成為教師們的共識。

除此之外,華北大學工學院還倡導任課教師要主動關心學生、理解學生,建立良好的師生關系,這與舊大學教師和學生上課來、下課走形成了鮮明的反差。這不僅提升了教學成效,更重要的是師生之間在思想上也實現了“教學相長”,共同進步。“在上幾十個人的小班課時,我必須在較短的時間了解學生,認識學生。例如有個學生初次離家,時常想家,不能安心學習。我勸他多寫信回家報告學習情況,使他生活愉快,心情舒暢了。”孫樹本在文章中這樣回憶。

值得一提的是,華北大學工學院還為各班級配備一名專職脫產輔導員,主要是做學生的政治思想工作并關心學生的生活。“那時我們這些青年學生剛剛步入學校,正確的人生觀和世界觀還沒有樹立起來,輔導員和我們生活勞動在一起打成一片,了解我們的學習生活和思想情況,有的放矢地與我們談心、講時事、講學習目的和為人民服務的道理。有一次班里同學犯病起不來床,輔導員馬上請來醫生看病,我們都很感動。輔導員成為同學們的貼心人。”1950年,就讀于機械專修科的劉萬和、顧鴻翔在回憶華工學習生活往事時這樣寫道。

建國初期朝氣蓬勃的華工學生

建國初期,華北大學工學院的學生們不少都是在解放前就參加了革命工作的干部,屬于從原單位抽調上來讀書的“調干生”,所以黨團員比例比較高,豐富的黨團活動也成為華工的特色。而同學間的關系,更是保持了解放區的革命傳統,互幫互助、真誠相待,全體學生還有定期的“組織生活會”,會上每個學生都可以談自己的學習生活思想等各方面,分享近期的優缺點,大家相互批評和表揚彼此,坦誠相見,勝似親人。華大工學院曾邀請所接收的原北平國立高工的學生參加這樣的生活會,這些北平的大學生們第一次見到這個場面,就被這種真誠的同學關系深深觸動,發出“這真是難以想象的高境界”的感慨。

1949,新中國初生之際,北理工留下許多寶貴記憶,不忘初心、牢記使命,一代代北理工人帶著全新氣象,發揚光榮傳統,傳承紅色基因,書寫出矢志強國的貢獻與奉獻!

2019年,新中國成立70周年,普天同慶!2020年,北理工80周年校慶,未來可期!

(素材來源:《華北大學工學院回憶錄》,《桑榆情懷》(離退休工作處/離退休教職工黨委編寫))