北京理工大學八十年紅色育人路

發布日期:2021-07-13 供稿:《中國教育報》 攝影:黨委宣傳部

編輯:吳楠 審核:藺偉 閱讀次數:

“我愿意扎根祖國需要的地方,為國家重大急需貢獻力量。”近日,北京理工大學機電學院應屆畢業生陳世煜站在學校中心花園的延安精神石前,面對鏡頭留下回憶。

在這塊承載著北理工人紅色基因的“延安石”上,鐫刻著學校從延安輾轉到北京的辦學遷移路線,也記錄著這所中國共產黨創辦的第一所理工科大學,80年來聽黨話、跟黨走的紅色育人路。

1939年,抗日戰爭進入相持階段,由于國民黨政府的經濟封鎖,陜甘寧邊區的經濟生產陷入極其困難的境地。中共中央在要求邊區機關人員和部隊節衣縮食的同時,意識到需要更多的科技人員參與邊區建設,提高生產力。在當年12月召開的自然科學討論會上,與會代表建議將剛成立不久的自然科學研究院改為自然科學院,得到了黨中央的批準。兩字之差,意義深遠,開創了中國共產黨領導和組織高等理工科教育的先河。

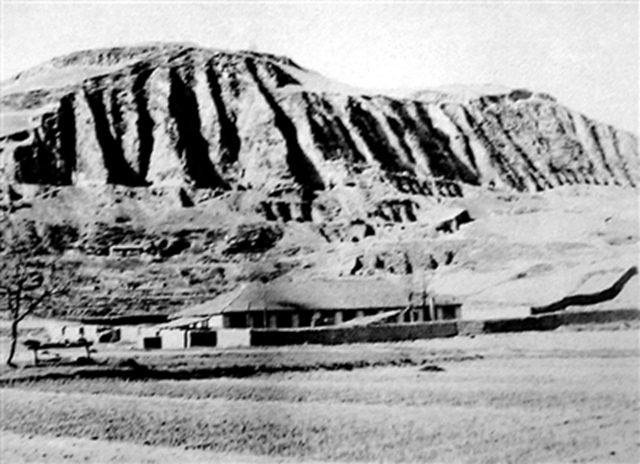

延安自然科學院全貌(資料圖片)

黨中央高度重視自然科學院的建設工作,毛澤東親自題寫了校名。1940年9月1日,延安自然科學院首任院長李富春向師生傳達黨中央服務“抗戰建國”的辦學要求。雖然只有50多個窯洞、30多間平房,但當時的自然科學院無論是院系兩級設置還是學科布局,都充分體現出黨創辦正規化大學的深思遠慮。

1940年底,徐特立接任院長,領導自然科學院開展了大量黨創辦高等教育早期的探索和實踐。徐特立的教育思想,成為北京理工大學辦學發展的寶貴精神財富。此后5年,自然科學院培養了500余名學員,大都成為建設新中國的中流砥柱。

1945年,黨中央為奪取全國勝利做準備,決定將自然科學院等院校轉移。出發前,毛主席接見了帶隊領導和教師們,深切叮囑:“軍隊要建設一個團或一個師比較容易,要建設一所大學從領導班子到隊伍很不容易,在行軍過程中,各地可能找你們要干部,不要把班子人員輕易搞散,要千方百計地把學校班子搞好。”

1946年,自然科學院在戰火硝煙中輾轉華北辦學,并于1948年與北方大學工學院合并為華北大學工學院。1949年,學校從河北遷入北平,開國大典上,300多名學校師生列隊在天安門城樓前見證了新中國成立的光輝時刻。1952年學校更名為北京工業學院,1988年更名為北京理工大學。

從延安到北京,從“抗戰建國”到“為新中國建設服務”,不變的是學校始終堅持為黨和國家培養科技人才的責任與擔當。

從第一枚二級固體探空火箭、第一臺大型天象儀、第一套電視發射接收設備等一個又一個“新中國第一”到精確著陸導航與制導控制技術助力“天問一號”踏上火星、自主研發的全氣候動力電池讓“新能源汽車電動車在中國行駛無禁區”;從“中國預警機之父”王小謨、“中國核潛艇之父”彭士祿、“中國槍王”朵英賢等杰出師生校友到“長征五號”和“長征七號”兩型火箭“雙料”01號指揮員王光義、嫦娥五號探測器副總指揮張高、“天問一號”90后調度鮑碩等新一代北理工人……代代傳承的紅色基因和家國情懷,鼓舞著北理工人到祖國需要的地方,攻堅克難,科技報國,把論文寫在祖國大地上。

建黨一百年篳路藍縷,建校八十載風雨兼程。跨入新時代,北理工人以紅色基因塑造靈魂,用紅色脊梁矢志報國,德以明理,學以精工,在探索和實踐中國特色高等教育路上行穩致遠。