以赤誠之心 鑄就強國夢想

——記北京理工大學“全國五一勞動獎章”獲得者王海福

發布日期:2021-05-07 供稿:黨委宣傳部 攝影:馬寧、郭廣澤

編輯:吳楠 審核:藺偉 閱讀次數:【編者按】2021年是中國共產黨成立100周年,是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。在全黨開展黨史學習教育之際,黨委宣傳部特別推出“永遠跟黨走、奮進新征程”專題報道,全面展現學校加強黨的領導黨的建設取得的成績,生動講好北理工人的奮斗故事,廣泛凝聚學校事業發展的磅礴力量,以優異成績迎接中國共產黨百年華誕。

他瞄準國家重大戰略需求,堅持自主創新;他深耕研究領域二十余載,掀起行業革命;他言傳身教培育一流人才,傳承奮斗精神。他就是北京理工大學機電學院教授王海福。

“我所從事的每一項任務,都是為了國家,為了我所熱愛的研究領域,再多的艱辛與努力,都是值得!” 1985年,王海福以優異成績考入北京工業學院(今北京理工大學)力學工程系(今機電學院),1992年獲得碩士學位,1996年博士畢業后留校任教。歷經25載潛心研究與默默堅守,取得了一系列奠基性、開拓性和引領性創新成果,曾任多個項目的總設計師、副總設計師和負責人。授權發明專利27項,出版著作5部,發表論文130余篇,獲得國家技術發明二等獎、首屆全國創新爭先獎和全國五一勞動獎章。

矢志不渝,自立自強打造國之重器

“在2000年之前,我所在的研究領域很多研究都是依靠技術引進和國產化改造。作為一名科研工作者,心里很不是滋味。為什么我們就得跟著別人后面跑?”談及研究的初心,王海福依然很感慨。

上世紀九十年代,剛剛留校工作的王海福就開始了專業領域的探索研究。他廣泛查閱國內外文獻和最新研究動態,希望能從中找到“蛛絲馬跡”。經過幾年的分析梳理,他敏銳地捕捉到了這一創新研究方向。然而,創新研究并非易事,一方面,需要驗證技術概念的正確性,另一方面,還要反復驗證技術的可行性。探索的道路充滿了未知,但王海福從未動搖或退縮。

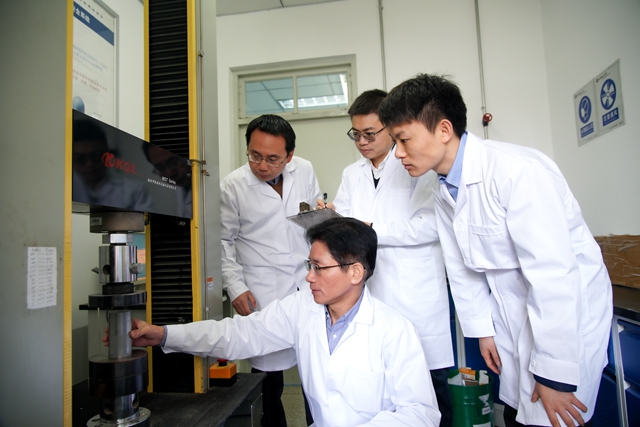

2003年,王海福的“奇思妙想”首次獲得國家基金項目的支持,為技術概念和可行性驗證,提供了寶貴機會和有力支持。在此基礎上,王海福進一步獲批國家創新計劃的支持。機會總是留給有準備的人,王海福十分珍惜這次機會。憑借前期積累,這一次,王海福直接瞄準關鍵技術攻關和工程化應用技術創新突破,開展深入研究。“該項技術是具有完全自主知識產權的原始創新成果,開展成果轉化應用很有必要,具有十分重要的推廣應用價值。”在后來項目驗收時,專家組給予了高度評價。2012年,王海福的研究項目入選了“前沿創新研究十年原始創新典范項目”。2016年,獲得國家技術發明二等獎。從技術概念的“奇思妙想”提出,到關鍵技術的突破,再到推廣應用于工程研制,這一過程凝聚了王海福教授及其研究團隊跨越四個“五年”計劃的艱辛探索與創新攻關。

“近二十年來,在我們這個領域,可以說是對國外技術從全面跟蹤追趕,到部分并跑甚至有限領跑的過程。我們所開展的這項創新研究進一步推動了我國進入并跑或領跑行列。”拳拳愛國之心、殷殷報國之志,二十余載春華秋實,王海福心無旁騖,砥礪創新,探索的腳步從未停止。不僅為推動該項研究做出了奠基性、開拓性和引領性的貢獻,真正為國家砥礪出最鋒利的“刀刃”。

不忘初心,春風化雨培育一流人才

“學為人師,行為世范。對于學生的培養,既要教授專業知識,培養學生的創新能力,同時也要教育引導學生樹立家國情懷,將論文寫在祖國大地上。”在王海福牽頭獲得的國家技術發明二等獎獲獎名單里,北京理工大學是唯一的完成和獲獎單位,獲獎人中除了王海福,還有三位王海福的博士生。

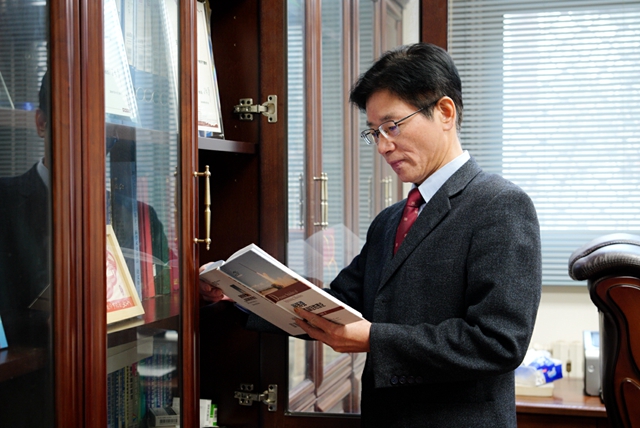

王海福特別注重團隊建設和學生的培養。他經常對學生們說,“你們一定要坐得住,定得下心來,寧靜而志遠。既然選擇了攻讀碩士、博士學位,就要好好珍惜和把握機會,不虛度求學的年華。”而在學生眼中,王老師便是身體力行的“第一榜樣”。

余慶波教授是獲獎項目的第二完成人,他坦言獲得這個國家獎特別不容易,“在項目攻關過程中,遇到了很多難題,甚至是世界性難題,每逢這時,王老師總是表現出極強的沉著和睿智,帶領我們突破、攻關。有一次出差,在火車上王老師緊閉雙眼,我們都以為他睡著了,結果一下火車他就跟我們分享他的想法,原來一路上他都在想怎么解決這些難題。” 研究團隊中的每一位學生,從王海福教授身上看到的,無一不是對科研的那份初心與堅守,也無一不是在身體力行為國家科技事業努力創新和奉獻。

“王老師在科研中特別鉆研,有很多的突發奇想,洞察力很強,他對科研的執著和熱情似乎已經成為一種習慣。”獲獎的第四完成人鄭元楓副教授這樣說。在研究生培養方面,王海福有自己獨特的理解,一是幫助學生盡快完成從一名本科生到研究生的轉變;二是培養學生們的批判性思維;三是強調學生修煉“內功”的重要性,鼓勵學生‘要坐得住、站得穩、行得端’。”

王海福多年來一直堅持在一線為本科生授課。其中一門課程的教學具有學科交叉性強,理解掌握難,難以實地觀測等授課難點。王海福運用虛擬現實和交互式多媒體等技術,為課堂教學與實驗教學搭建了有力橋梁,顯著提升了學生對專業課的學習興趣、教學質量和核心專業能力,項目獲評2020年國家虛擬仿真實驗教學一流課程。無論王海福平時的科研任務有多重,他都堅持上講臺為學生講課,從未改變。他認為,教授上講臺,既要傳承知識,更要啟發學生思維,拓展學生視野,激發學生的專業興趣。在課堂上,他會結合授課內容,介紹國內外相關研究最新進展,把科技創新實時融貫于教學。

每晚8點到9點是王海福固定的“走路”時間,“做科研的人一定要有好的身體,才能為祖國健康工作五十年。”走路時,王海福會靜靜思考科研和指導研究生學術研究中遇到的問題,形成解決思路和方案后,回到辦公室與團隊老師和學生討論交流。二十年來,他在所研究的領域先后培養博士、碩士近百名,其中絕大部分畢業生都繼續從事所學專業領域的科技創新工作。

薪火相傳,赤誠之心鑄就強國夢想

“對于一名科技工作者來說,能把創新成果應用于工程研制,既是一種價值追求,更是一份責任使命。”每每目睹著自己的創新成果形成了舍我其誰的中國力量,王海福難掩激動的心情。

“跟風,永遠找不到自己的方向!搞科研,必須立足自主創新,才能擁有完全自主知識產權,特別是在涉及到國家核心競爭力的領域,關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。如果不下決心自主創新,那只能受制于人。” 作為一名土生土長的北理工人,紅色基因早已融入王海福的血脈,印刻在心里。多年來,王海福心懷“國之大者”,披荊斬棘,走出了一條別人不曾走過的獨特自主創新之路。浩如煙海的文獻記錄著他為夢想奮斗的歲月;無數次的實驗見證了他的前沿創新從技術概念到形成成果的點點滴滴。

“當初考大學報專業的時候,不像現在,學生可以對全國的大學和專業有這么全面深入的了解。我們那個時候,對專業可以說懂得很少,但只要國家需要我們學什么,就會潛心認真去學。這么多年來,也沒去想那么多,就是覺得國家需要,對國家有意義,就應該盡自己的努力,做出自己的貢獻。”談及緣何接觸所研究的領域時,王海福樸實的話語中,吐露出報效國家的赤誠。三十余年前的聽從國家安排,到三十余年后的為國鑄劍,王海福始終在用實際行動彰顯一顆赤子之心,書寫著一個個不平凡的故事。

這是個無法講透,也沒有講完的故事,這是一個科技自立自強的不平凡故事,也是北理工矢志創新、科技報國的普通故事。類似這樣普通而不凡的北理工故事,也許永遠無法講透,也無法講完。這也許是北理工故事的小遺憾,但卻是每一個北理工人心中的大自豪!