鏗鏘玫瑰綻放巾幗風采,教書育人書寫時代芳華

——記北京理工大學導航、制導與控制創(chuàng)新團隊

發(fā)布日期:2021-03-09 供稿:黨委宣傳部 崔雨涵、哈楠 攝影:黨委宣傳部 徐思軍

編輯:吳楠 審核:藺偉、王美玲 閱讀次數:【編者按】2021年是中國共產黨成立100周年,是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。在全黨開展黨史學習教育之際,黨委宣傳部特別推出“永遠跟黨走、奮進新征程”專題報道,全面展現學校加強黨的領導黨的建設取得的成績,生動講好北理工人的奮斗故事,廣泛凝聚學校事業(yè)發(fā)展的磅礴力量,以優(yōu)異成績迎接中國共產黨百年華誕。

遲日江山麗,春風花草香。在北京理工大學有這樣一批女教師,她們堅持立德樹人,將青春奉獻給三尺講臺,將拔尖人才輸送到祖國最需要的地方;她們自覺承擔起時代賦予的崇高使命,投身科研一線,著力攻克關鍵核心技術難題;她們志存高遠、矢志奮斗,以巾幗不讓須眉昂揚姿態(tài),書寫了精彩的人生華章。

日前,《全國婦聯關于表彰全國城鄉(xiāng)婦女崗位建功先進個人、先進集體的決定》公布了全國巾幗文明崗、全國巾幗建功標兵、全國巾幗建功先進集體名單。我校導航、制導與控制創(chuàng)新團隊喜獲“全國巾幗文明崗”榮譽稱號。多年來,她們深耕育人一線,矢志科技強國,以堅持不懈的精神和堅韌不拔的意志品質,攻堅克難,在服務國家重大戰(zhàn)略中展現北理工女教師的風采。

立德鑄魂,深耕育人一線

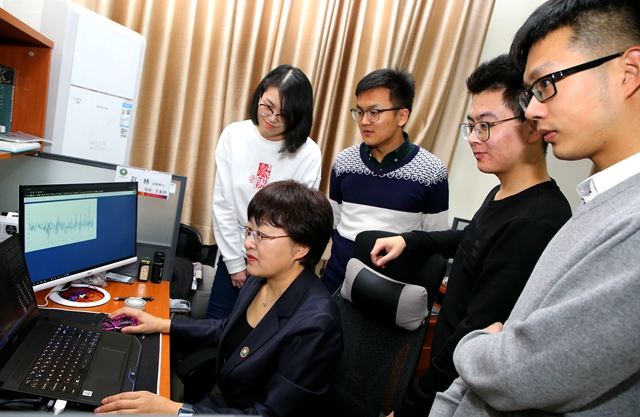

“授之以魚不如授之以漁,團隊始終以培養(yǎng)工程型、復合型、創(chuàng)新型領軍人才為目標,以知識、能力、素質培養(yǎng)為核心,構建了理論教學、實驗教學、工程實踐、研究創(chuàng)新一體化貫通的人才培養(yǎng)模式。”團隊帶頭人王美玲談道。

“因材施教是現代教學的重要原則,除了使用先進的教學方法外,我們進行完備的學情分析,針對不同專業(yè)制定合適的教學方案。”團隊成員、北京市教學名師廖曉鐘分享道。近年來,團隊電子技術課程授課教師積極開展研究型教學,使用同伴教學法、翻轉課堂等方法,通過開展“交通燈”“數字秒表”等有趣的生活實踐項目,讓學生在動手實踐過程中掌握理論知識,提升其內生學習動力。

多年來,團隊傾心教育教學,在人才培養(yǎng)工作中,注重將思想引領和專業(yè)傳授融合、創(chuàng)新培養(yǎng)和實踐教育融合、知識拓展和能力提升融合, 深入推進課程體系建設和課程思政建設。團隊教師先后獲國家級教學成果二等獎2項、北京市教學成果獎3項、自動化學會教學成果獎2項,主持國家級教改項目1項,省部級教改項目8項;所授課程入選國家級一流課程、北京市精品課程各1門。

“我們注重在大科研平臺上,激發(fā)學生的創(chuàng)新思維,提升學生的創(chuàng)新能力,持續(xù)將團隊的科研優(yōu)勢轉化為人才培養(yǎng)優(yōu)勢。”團隊成員楊毅分享了人才培養(yǎng)方面的心得體會。近年來,團隊不斷在創(chuàng)新人才培養(yǎng)上下功夫,取得了一系列閃亮成績。在ICRA 2019 RoboMaster人工智能挑戰(zhàn)賽上,團隊指導的學生團隊獲得了全球總冠軍;此外,學生創(chuàng)新團隊還獲得了首屆“小平科技創(chuàng)新團隊”稱號、取得了“中國智能車未來挑戰(zhàn)賽”高架快速道路第一名。

攻堅克難,矢志科技強國

“在海拔5200米處做試驗,高原反應非常大,劇烈嘔吐,頭痛得要炸裂一樣”, 團隊成員繆玲娟教授感慨道,“在零下三十度的試驗場,我們一待就是幾個月。經常赤手在零下30度環(huán)境里去調設備,一碰到室外設備雙手就被黏住了,有時委屈得當場就掉淚了,但擦擦眼淚轉身便繼續(xù)工作。我們沒有退縮、放棄,因為選擇了這份工作,心中都有一種情懷,大家也相信困難總會被解決的。”王美玲教授感同身受。在開展項目研究中,團隊常常要進行野外試驗,惡劣的試驗環(huán)境、高強度的科研任務帶來了巨大的考驗。東至海拉爾,西至阿拉善,冬季時溫度低至零下30°C,夏季時溫度高達40°C,在這樣的環(huán)境中,團隊常常是24小時不停休,日夜奮斗。

“1991年留校至今,我從事國家重點科研項目研究已經整整30年了,在這個過程中雖然付出了許多的艱辛,但更多的是成功的喜悅和難忘的記憶。每當看到自己參與研究的科研成果成功服務于國家重大戰(zhàn)略需求時,心中總是感慨萬千,淚水止不住地往下流。青春無悔,所有的付出都是值得的。”團隊成員謝玲教授說起三十年的科研經歷,臉上洋溢著幸福與滿足。在2020年新冠肺炎疫情最嚴重的時刻,身在武漢的謝玲一直堅持不間斷地遠程指導、組織、協調科研和生產工作,保障了科研任務的順利進行。

多年來,團隊矢志科技強國,厚植報國情懷,長期奮戰(zhàn)在服務國家戰(zhàn)略需求的第一線,在高動態(tài)運動體制導與控制、無人平臺自主導航等方面取得創(chuàng)新性成果,解決了多項“卡脖子”技術難題。獲國家科技進步一等獎1項、二等獎3項,國家技術發(fā)明二等獎1項。多項成果服務于國家重大戰(zhàn)略需求,參加了國慶70周年慶祝活動等國家重大慶典和儀式。多項成果出口到10個國家和地區(qū),服務國際貿易,有效提升了社會效益和經濟效益。

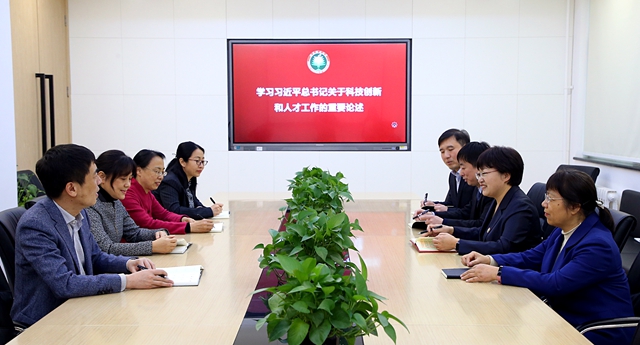

接續(xù)奮斗,建設一流團隊

北京市教學名師王美玲,國家“萬人計劃”科技創(chuàng)新領軍人才鄧志紅,新世紀優(yōu)秀人才繆玲娟,北京市教學名師廖曉鐘,國家重大科研項目負責人謝玲,重大項目負責人楊毅,重大項目負責人肖烜,重大項目分系統(tǒng)副總設計師劉彤,共同組成了導航、制導與控制創(chuàng)新團隊,團隊成員共有8人,其中5位女性。多年來,團隊深耕教學一線,服務國家重大戰(zhàn)略需求,矢志奮斗,默默奉獻。她們用無悔的青春和巾幗不讓須眉的意志品格鑄就了一流的創(chuàng)新團隊,寫就了精彩的人生華章。

“在團隊中流傳著這樣一句話:一天當兩天用,黑天當白天用,完成任務一刻不能耽誤。”團隊成員肖烜說道,團隊成員在面對任務執(zhí)行時有著軍人一般的作風。“在進行項目交付的時候,白天和對接單位共同調試,晚上為了趕進度要熬夜測驗設備,常常需要爬戶外樓梯到樓頂調整天線,測試信號。無論男女,這時候就要不斷給自己打氣,努力克服心里恐懼,咬著牙往上沖。”劉彤解釋道。

前人開疆擴土、保駕護航,后輩潛心鉆研、突破超越,團隊成員之間相互支持、相互鼓勵,是導航制導團隊致勝的法寶。“大家心往一處想,勁往一處使,如此良好的氛圍是團隊不斷前進的條件和保障。作為團隊的成員感到非常榮幸。”鄧志紅教授說道。

導航、制導與控制創(chuàng)新團隊所在專業(yè)始建于1958年,經過幾代人的努力,不斷發(fā)展壯大,創(chuàng)造了卓越的成績。成績斐然的背后,是團隊成員攻堅克難、勇攀高峰的忘我工作,是互幫互助、集體優(yōu)先的良好氛圍,更是不計個人得失、舍我其誰的高尚品格。

同心奮進正當時,昂首闊步新征程。“實現黨和國家發(fā)展的宏偉藍圖,需要包括婦女在內的全體中華兒女共同奮斗。”在2021年“三八”國際勞動婦女節(jié)到來之際,習近平總書記提出了殷切期望。站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上,全體北理工女教師們將接續(xù)奮斗,以赤誠之心、奉獻之心、仁愛之心,以巾幗不讓須眉的豪情和努力,在新征途上譜寫無愧于新時代的亮麗篇章。

附:

【我想對黨說】

科技創(chuàng)新是我國發(fā)展的新引擎,作為一名具有29年黨齡的黨員、一名人民教師,我始終不忘立德樹人初心,堅守為黨育人、為國育才使命,不斷提升“內功”,潛心育人,把人才輸送到祖國最需要的地方去。同時,作為一名團隊的帶頭人,帶領團隊砥礪前行,以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài),服務黨和國家發(fā)展建設,為中華民族偉大復興的中國夢貢獻智慧力量。感謝黨對我的教育和培養(yǎng),在建黨100周年之際,衷心祝愿我們偉大的黨在新時代創(chuàng)造新的輝煌。

——導航、制導與控制創(chuàng)新團隊帶頭人 王美玲