何中一:1978,邁開走向世界腳步

——迎接建校80周年“北理故事”系列報道之九

發布日期:2020-11-11 供稿:黨委宣傳部 姜曼 王征 編輯:張雯娟 審核:藺偉 閱讀次數:

【編者按】2018年,為搶救、挖掘寶貴的校史資料,黨委宣傳部組織力量啟動校史“口述史”采集工程,并委托圖書館具體實施。兩年多來,采集工程共記錄保存80位離退休教師口述史資料15058分鐘,形成文字資料160萬字。為紀念學校建校80周年,黨委宣傳部、圖書館結合“口述史”采集成果,精心策劃制作,推出《北理故事》系列。希望廣大師生校友能從精彩的故事中汲取力量,傳承紅色基因,為建設中國特色世界一流大學而努力奮斗!

1978年,黨的十一屆三中全會作出了把工作中心轉移到經濟建設上來實行改革開放的歷史性決策,在這樣的時代背景下,北京工業學院(現北京理工大學)認真貫徹中央精神,積極實施了“五個歷史性轉變”,其中之一就是辦學由“封閉型”向“開放型”轉變,這也成為學校國際化辦學的起點。在改革開放的春風中,學校邁開了走向世界的腳步。

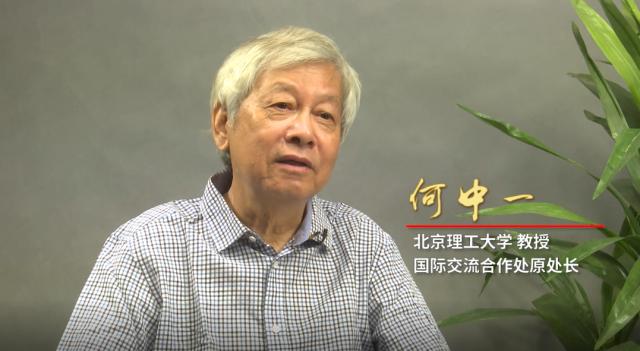

講述者:何中一

北京理工大學 教授

國際交流合作處原處長

1978年,北京工業學院基礎部外語教研室教師何中一接到了一個“特殊”的任務——參與接待即將來校訪問的美國工程教育代表團,這也是改革開放以來到訪學校的第一個外國代表團,學校高度重視,英語專業畢業的何中一便被抽調參與接待工作,并擔任了代表團的翻譯。

1978年9月12日,改革開放后,我校接待的第一個外國代表團——美國工程教育代表團

在接待工作中,何中一發揮專業所長,圓滿完成了這次任務,此后他參與到學校國際交流工作中,成為學校走向世界舞臺親歷者和見證者。

“請進來”和“派出去”

“學校的國際交流合作從一開始步子就邁得很大”,在何中一的記憶中,學校對于國際交流工作是下了大力氣的,僅1978年到1980年兩三年間,他就參與接待了好幾十個外事活動,來訪的有代表團也有專家學者。

改革開放日趨深化,學校國際交流工作也不斷發展。1978年,北京工業學院設立外事辦公室(副處級單位),隸屬于校長辦公室,潘恒生成為第一任外辦主任,辦公室還有兩位工作人員分別是牛志政和龔建國,而何中一成為之后的第四位成員。“派出去,請進來”是當時外辦的主要工作,其中“請進來”的工作,就由何中一具體負責。

如今走在北京理工大學的校園里,隨處可見來自不同國家的外籍師生們,全球化的學習生活氛圍早已成為校園的日常,但對于彼時剛剛開始國際化辦學的北京工業學院來說,哪怕是要為新成立的英語本科專業物色外教,也讓負責“請進來”的何中一為了難。1978年,為滿足改革開放對外語人才的需求,學校向教育部申請設立英語本科專業,獲批后正式納入招生計劃。建設高水平的外語專業,外籍教師必不可少,這也成為學校國際化辦學的“必修課”。

“去哪兒找?怎么找?”“外籍教師能不能適應學校本土環境?”“專業建設能否滿足外籍教師個人發展?”一系列問題接踵而來。通過與教務處、教研室部門等反復溝通研究,確定了外籍教師的聘請方向。隨后,經過多方考察和比較,1979年,來自美國的凱瑟琳·王女士成為北京工業學院改革開放后聘請的第一位外籍教師,她作為一位美籍華人專家的夫人,對中國有了解、有感情,業務水平也很不錯。一年時間里,她的教學工作得到了學校和同學的廣泛認可,“請進來”工作初戰告捷。很快,第二位、第三位……越來越多的外國專家來到學校,從最初的到校教授語言,到后來參與到各個專業、學科的教學科研工作中,發揮了積極作用,學校面向世界的大門逐漸敞開。

我校第一位外籍教師凱瑟琳·王(第一排右六)與部分外語教師及78級英語專業學生合影

上世紀八九十年代,面向國際,學校先后聘請了46位海外專家擔任兼職教授,聘用82名外籍教師長期在校工作,邀請2000多人次到校短期講學與交流,這為學校開啟國際化辦學打下了良好的基礎。

與此同時,學校“派出去”的步伐也越邁越大。在這一時期,為學習海外先進知識和經驗,黨和國家開始派遣人員出國留學,主要有“國家公派”“單位公派”和“自費留學”三種形式,在此背景下,學校也開始積極組織教師出國學習交流。

“1978、1979、1980這三年,學校就派出了將近30個老師去國外學習。”美國、俄羅斯、日本……這一時期,學校的教師們也迎來了越來越多的出國交流和學習機會,經過出國學習的教師中,有不少后來都成長為各學科領域的教學科研骨干。從1978年到1999年,學校先后向20個國家或地區派出訪問或留學教師共2000余人次,不僅有效推動了教學、科研水平的提高,也奠定了部分學科的學術領先地位,擴大了北理工的國際影響力。

加入世界大學“朋友圈”

改革開放期間,伴隨著國際交流的深入開展,學校國際交流工作也更加豐富和多樣,建立校際合作關系就是其中的重要一項。1981年,北京工業學院和美國加州北嶺州立大學建立起第一個校際合作關系。

“具體牽線的是加州北嶺州立大學物理系的教授周傳鈞教授,他的叔父周倫岐是北京工業學院一系的系主任。”為促成這次合作,1981年,加州北嶺州立大學派出了由校長帶隊,理學院、工學院院長參加的將近20人的代表團,其中有不少對中國非常友好的華裔教授,他們為兩校最終實現合作起到了積極的推動作用。在校際合作中,加州北嶺州立大學向我校贈送了很多圖書資料,兩校間還多次互派人員進行交流。

此次成功的校際合作后,學校也開啟了面向全球,積極與世界及境外高校建立校際合作的新篇章,從改革開放到新千年伊始,學校陸續與6大洲20余個國家以及港澳臺地區的45所大學簽訂了協議,建立起校際合作關系,開展了人員互派、學生培養以及科學研究等項目合作。

1985年6月,為滿足日益增長的國際化辦學需要,學校將外事辦公室獨立設置為正處級單位。

歡迎你,留學生

進入上世紀九十年代,伴隨學校辦學規模的不斷擴大,學科領域的不斷擴展,學校國際交流合作工作開始往更深層次發展,學校領導和校內各單位對國際交流合作工作的重視不斷提升。

“從1978年到1994年,基本上不能算叫留學生,只能叫短期的學習漢語的學生。那時候打報告,正式批復了,說同意北京理工大學招收外國留學生。”1995年,北京理工大學開始正式招收外國留學生,這也標志著學校國際化辦學取得重大突破。伴隨著國家關于留學生管理的正規化建設,1997年,北京理工大學又順利通過了北京市教委、北京市外辦、北京市公安局對接受外國留學生院校的復審,獲得北京市教委頒發的“接受外國留學生院校資格證書”,準予招收的留學生類別為:大學本科生、大學專科生、碩士研究生、博士研究生、普通進修生、高級進修生、研究學者、語言生、短期生等九種。1998年5月,學校設立留學生中心。

1991年,來我校學習的日本北海大學漢語班在主樓前合影

面向世界,留學生培養工作的啟動和全面展開,不僅迅速擴大了學校的國際影響力,也有力推動了學校國際化辦學水平的提升。

合作辦學,新的跨越

“針對正規教育的合作辦學,我們學校也還是比較早的。”1993年2月,《中國教育改革和發展綱要》第一次提出“在國家有關法律法規的范圍內進行國際合作辦學”。北京理工大學迅速響應,從1995年起,先后開設了中德MBA班、中英電子本科班、中英國際商務碩士班等合作辦學項目,這些項目為學生提供了國內國外相結合的培養模式,例如中德MBA班要求學生在校學習2.5年,在德國學習半年,中英電子本科班要求在校學習2年,在英國學習1年。這種“X+Y”的形式創新了學校人才培養模式,也為后來的國際化合作辦學提供了豐富的經驗。

1993年,我校與日本辦公自動化學會舉辦的中日OA國際會議

1995年,我校中德MBA班舉辦開學典禮

“通過這些國際會議,學校老師可以發表論文,國外的人到國內來參加交流,進一步的拓展了關系,尤其是在科學研究這方面的合作。”何中一介紹道。在合作辦學之外,廣泛深入的國際交流合作,也為教師群體提供了高水平的國際科研學術資源。

1999年,學校外事辦公室更名為國際交流合作處。2006年9月,學校正式成立港澳臺辦公室,與國際交流合作處合署辦公。

進入新世紀,面向建設世界一流大學,學校把一流的國際化辦學能力作為建設目標。截至2020年,北京理工大學建設有28個本科生和研究生全英文教學專業,與346所高校建立合作關系,與85所世界名校設立學生交換項目,與12所著名院校建立了本科生雙學位項目,本科生每年赴境外訪學、畢業設計人數占比42%以上。

?

?

當前,學校積極推進全球合作辦學,與世界一流大學密切合作,不斷拓展國際化平臺,創辦國際性學術期刊,穩步推進深圳北理莫斯科大學、孔子學院等建設,在校留學生超過2560名,多元共融的國際化大社區初步建成。

2019年春節,拉各斯孔子學院中外院長和教師合照

“在中央正確的政策下,在學校黨委的正確領導下,學校的國際交流合作工作一定會發展得比以往更快更好。”回首過去的奮斗歲月,看到學校日新月異的發展進步,作為學校老一輩國際交流合作的開拓者,何中一倍感欣慰。

立德樹人,建設一流國際化辦學能力,北理工人永遠在路上;面向未來,建設中國特色世界一流大學,北理工人永遠奮斗!