萬春熙:1958,投向宇宙的中國“問路石”

——迎接建校80周年“北理故事”系列報道之四

發(fā)布日期:2020-07-27 供稿:黨委宣傳部 姜曼 編輯:趙安琪 審核:藺偉 閱讀次數(shù):

【編者按】2018年,為搶救、挖掘?qū)氋F的校史資料,黨委宣傳部組織力量啟動校史“口述史”采集工程,并委托圖書館具體實施。兩年多來,采集工程共記錄保存80位離退休教師口述史資料15058分鐘,形成文字資料160萬字。為紀(jì)念學(xué)校建校80周年,黨委宣傳部、圖書館結(jié)合“口述史”采集成果,精心策劃制作,推出《北理故事》系列。希望廣大師生校友能從精彩的故事中汲取力量,傳承紅色基因,為建設(shè)中國特色世界一流大學(xué)而努力奮斗!

1958年的秋天,一枚由中國人自己研制的火箭,第一次在中華大地上騰飛而起。刺破長空的利箭,是中國人第一次向宇宙投出的“問路石”。

這枚由北京工業(yè)學(xué)院(現(xiàn)北京理工大學(xué))師生自主研制的火箭,代號“505”,名為“東方-1”號,是新中國第一枚二級固體燃料探空火箭。在此后的兩年多時間里,“505”探空火箭項目先后完成七次發(fā)射,在探索實踐中完成了中國航天事業(yè)的“初記憶”形成了一批寶貴的研究成果六十二年后的今天,讓我們再次打開那段記憶,傾聽那段催人奮進的“北理故事”。

講述者:萬春熙

北京理工大學(xué)教授、“505探空火箭”核心參與者

1958年,北京工業(yè)學(xué)院已初步建成了新中國第一批兵工專業(yè)體系。為進一步適應(yīng)國防和科技事業(yè)的發(fā)展,從1958年到1960年,學(xué)校進入了建設(shè)國防尖端專業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新時期,在“自力更生,高速度攀尖端”的豪言壯志中,師生們積極開展科研實踐活動,獲得的許多科研成果,填補了國家的空白,創(chuàng)造了一批“新中國第一”系列科技成果。

正是在這一時期,有這樣一枚“勵志之箭”,先后七次在中國大地上騰空而起,為新中國的航天事業(yè)投出一顆頑強的“問路石”,這就是由北京工業(yè)學(xué)院自主研制的新中國第一枚二級固體燃料探空火箭——“505探空火箭”。

在七次發(fā)射的背后,數(shù)百位參與研制和發(fā)射的師生們,此前卻無人見識過真正的火箭發(fā)射,但他們帶著滿腔的報國志向和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)精神,克服了缺乏技術(shù)資料、實驗設(shè)備和實踐經(jīng)驗等各種困難,終于成功完成了這一壯舉,為新中國的航天事業(yè)做出了劃時代的探索與貢獻。

六十二年后,作為505項目核心參與者的萬春熙教授,再次打開那段火熱的北理工記憶,講述起505探空火箭七次飛騰的北理故事。

首戰(zhàn)告捷

1958年8月初,在國防科委的關(guān)懷和時任院長魏思文的直接領(lǐng)導(dǎo)下,北京工業(yè)學(xué)院全面啟動505探空火箭的研制工作,學(xué)院組成了以孫志管、馬慶云、王守范等老師為主,一批1953級畢業(yè)生和1954級同學(xué)參與的研制工作組。此時,即將畢業(yè)的萬春熙,在指導(dǎo)老師王守范的帶領(lǐng)下,剛剛完成了“火箭增程彈“的研制,也奉命參與到505探空火箭的研制中。

505探空火箭是二級固體燃料探空火箭,這種探空火箭當(dāng)時在國內(nèi)沒有研制過,不管是火箭發(fā)動機的設(shè)計還是推進劑的研制都是一片空白,而最困難的是研究資料極度缺乏,師生們手頭僅有少量的蘇聯(lián)資料。在這樣的“零”基礎(chǔ)上,師生們從火箭材料、殼體設(shè)計再到推進劑,不斷地計算、摸索和實驗,硬是在艱苦的條件下完成了505探空火箭的設(shè)計和制造。

學(xué)習(xí)火炮專業(yè)的萬春熙參與的是火箭總體設(shè)計工作,在其中主要負(fù)責(zé)火箭尾翼的動力設(shè)計。在他的回憶里,研制505探空火箭的過程中,發(fā)動機設(shè)計難度最大。當(dāng)時,研究資料極其匱乏,師生們能看到的只是一本美國人根據(jù)火箭筒原理編寫的《火箭發(fā)動機設(shè)計》。雖然沒有足夠的參考資料,但王守范老師帶領(lǐng)他們,從原理出發(fā),一點一點科學(xué)的完成了火箭發(fā)動機設(shè)計。

師生們正在挖掘用于火箭發(fā)動機地面試驗的土坑

除此之外,火箭發(fā)動機的研制,必須要進行大量實驗,但是在當(dāng)時的時代背景下,實驗條件很差,甚至沒有專門的實驗室,火箭發(fā)動機的推力實驗是在學(xué)校里的一片荒地上完成的。“我們的實驗室就說挖個坑,就底下弄平,墊層鐵板,上面有三個銅柱墊著,再放上一塊鐵板。發(fā)動機再放上去,我們當(dāng)時就是這么做實驗的。”萬春熙老師這樣回憶當(dāng)時的實驗場景。

即使在物質(zhì)發(fā)達的今天,火箭發(fā)動機實驗仍然充滿了高風(fēng)險,而在當(dāng)時簡陋的條件下,師生們在研制工作中,不僅要克服困難,更要面對危險。一天早上,萬春熙剛加完班,看到幾位做復(fù)合火藥實驗的同學(xué)正在緊張地商量著什么。原來是在實驗中,復(fù)合火藥推進劑點燃引線后沒有產(chǎn)生應(yīng)有的燃燒,大家正在研究去排除故障是否有危險。萬春熙經(jīng)過判斷分析后,認(rèn)為很大可能是出現(xiàn)了啞火,于是就和另一位同學(xué)李兆民一起冒著隨時爆炸的危險,進入試驗區(qū)域,最終把復(fù)合火藥藥柱從發(fā)動機上取了下來,排除了隱患。

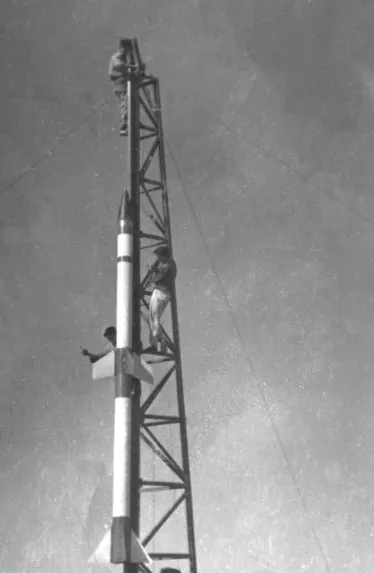

“東方一號”探空火箭

正是在這種團結(jié)協(xié)作、攻堅克難的努力下,經(jīng)過一個多月緊張的準(zhǔn)備,1958年9月8日,兩枚505探空火箭完成了總裝,運至河北省宣化炮校,進入現(xiàn)場發(fā)射準(zhǔn)備階段。實施首次發(fā)射的火箭,第一級采用了蘇聯(lián)喀秋莎火箭炮彈的發(fā)動機和雙基藥,而第二級則完全使用了北京工業(yè)學(xué)院自行設(shè)計的發(fā)動機,該發(fā)動機使用的推進劑,也是由師生們自己研制的復(fù)合火藥,也屬于國內(nèi)首創(chuàng)。

1958年9月9日,505探空火箭在師生們的注視下成功發(fā)射,兩級火箭升空后成功分離,飛行高度達到將近十公里,這是中國自主研制的探空火箭第一次升上天空,505探空火箭發(fā)射初戰(zhàn)告捷。這塊中國“問天”的“小石子”,帶著北京工業(yè)學(xué)院的師生們矢志報國的精神,沖向天際。

科學(xué)探索

505探空火箭初戰(zhàn)告捷,對于師生們來說,既不是“成功的嘆號”,更不是“作秀的句號”,而是一次鼓舞人心的“逗號”,激勵著大家以更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度去實現(xiàn)更高的目標(biāo)。之后,師生們馬不停蹄地投入到下一步的開發(fā)和研制過程中,并將“飛行高度100公里”作為火箭研制的更高目標(biāo)。

此后,王守范老師帶領(lǐng)發(fā)動機設(shè)計小組,設(shè)計了直徑達到460毫米,長度接近2米的新發(fā)動機,里面可填裝17根90毫米粗的藥柱。如此大尺寸的發(fā)動機,已經(jīng)超過了學(xué)校的加工制造能力,于是在時任北京市委第二書記劉仁的要求下,北京鍋爐廠協(xié)助學(xué)校加工制造發(fā)動機殼體,萬春熙被派到工廠,與工人師傅一起一錘一錘地把鐵板敲成圓筒,再用電焊把接縫焊上。粗加工完成后,圓筒又被馬上運到位于北新橋附近的547廠加工成為火箭發(fā)動機殼體。

然而科學(xué)的道路上,從來都不是一帆風(fēng)順。1958年10月1日,在第一次發(fā)射成功僅僅22天后,更加巨大的505探空火箭再次矗立在了吉林白城子發(fā)射場上。但結(jié)果卻是令人遺憾的,這兩次發(fā)射均以火箭發(fā)動機爆炸而告失敗。

回到學(xué)校,經(jīng)過分析,大家認(rèn)為殼體材料和焊接技術(shù)不過關(guān)應(yīng)該是主要原因,這讓負(fù)責(zé)此項工作的萬春熙感到很內(nèi)疚。今天看來,發(fā)射失敗的原因雖然是多方面的,但最主要的教訓(xùn)是,科研工作僅有熱情是不夠的,特別是在短時間內(nèi),面對探空火箭這樣大型的科研項目,更加需要按照科學(xué)規(guī)律來辦。雖然遭遇了挫折,但思想上的收獲,也成為萬春熙科研生涯中的寶貴財富。

火箭發(fā)射的失敗,并沒有讓師生們氣餒,而是換來了冷靜的思考,大家在仔細分析了失敗原因后,合理調(diào)整了設(shè)計飛行高度,并從改進發(fā)動機材料入手,再次踏上了505探空火箭的問天之旅。

1959年初,505探空火箭在河北昌黎進行第三次發(fā)射時,萬春熙已從學(xué)生成為了學(xué)院的一名青年教師。在他的回憶中,第三次發(fā)射中的第四發(fā)火箭特別成功。“5噸推力,240的口徑!5噸推力的發(fā)動機當(dāng)時在國內(nèi)絕對是第一家,這么大的推力,這么大的口徑,發(fā)射上去,兩級火箭完整無損的達到60公里,還測下了信號,再也沒有別家了。”雖然沒有親臨現(xiàn)場,但是記錄在案的客觀數(shù)據(jù),六十年后,讓萬春熙仍難掩興奮之情。

勇闖新高

505探空火箭的研制和發(fā)射,其重要意義不僅僅在于為中國航天事業(yè)做出了有益探索,更有力的奠定了學(xué)校在相關(guān)學(xué)科(專業(yè))領(lǐng)域的堅實基礎(chǔ)。1959年,通過前三次發(fā)射,師生們深刻認(rèn)識到開展火箭研究,簡陋薄弱的實驗條件是不行的,于是1959年的4、5月間,學(xué)校開始在戊區(qū)(現(xiàn)國防科技園區(qū)域)重點投入修建火箭發(fā)動機實驗室。并在此基礎(chǔ)上,自1959年9月到1960年初,505探空火箭又先后進行了三次發(fā)射,著重解決火藥推進劑、測高天線等問題,雖然發(fā)射工作中又歷經(jīng)多次失敗,但在這一階段的發(fā)射活動中,學(xué)校在火箭研究方面獲得了大量的寶貴數(shù)據(jù),鍛煉了隊伍,在火箭設(shè)計、加工工藝等方面為中國航天事業(yè)積累了寶貴而豐富的經(jīng)驗。

探空火箭發(fā)射前的狀態(tài)

這期間,學(xué)校還專門成立了以朱前標(biāo)、呂育新兩位老師為首的第22研究所,專門作為505探空火箭的工作機構(gòu),總結(jié)前面若干次發(fā)射的經(jīng)驗教訓(xùn),著重解決火箭總體的系統(tǒng)問題,并籌備第七次發(fā)射。萬春熙也再次進入505探空火箭的研制團隊,擔(dān)任黃一鳴老師的副手。

師生們在朱日和靶場開展發(fā)射試驗時的營地

1960年9月,全新的505探空火箭再次運輸?shù)街烊蘸桶袌觯谄叽伟l(fā)射在即。但此時卻還有一個技術(shù)問題沒有得到解決,那就是為了測量火箭發(fā)射高度,在金屬的火箭頭部內(nèi)螺旋式纏繞的天線,由于金屬殼體材料的遮擋,無法發(fā)射出信號。一籌莫展之際,萬春熙靈機一動,大膽的提出用塑料加工彈頭代替火箭金屬彈頭的思路,得到了化工專業(yè)老師的肯定,經(jīng)過一番緊張加工,塑料材質(zhì)的火箭彈頭,成功解決了天線信號發(fā)射穿透的難題。

最終,1960年8月28日,505探空火箭在內(nèi)蒙古朱日和靶場成功發(fā)射,火箭升空后十秒,第二級火箭與第一級成功分離,第二級火箭發(fā)動機點火成功,順利工作。火箭在天空中的飛行高度達到78公里,橫向飛行40公里,發(fā)射整體取得成功。

結(jié)束此次發(fā)射后,因為國家處于三年困難時期,發(fā)展規(guī)劃調(diào)整,北京工業(yè)學(xué)院將整理好的資料,提交國家相關(guān)研究機構(gòu),結(jié)束了505探空火箭的研制項目。

矢志不渝

505探空火箭的研制和七次發(fā)射,是中國人第一次完全獨立自主的研制和發(fā)射成功兩級固體燃料火箭,并且實現(xiàn)了中國探空的全新高度,這是北京工業(yè)學(xué)院在上個世紀(jì)五十年代在永攀科技高峰、實施產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的一次偉大實踐,一大批師生在研制工作中增長了學(xué)識、接受了鍛煉、積累了經(jīng)驗,在為國家培養(yǎng)了一大批航天人才的同時,奠定了學(xué)校在火箭研究領(lǐng)域的堅實發(fā)展基礎(chǔ),在此后的歲月中,成果不斷,探索不止,形成了學(xué)校今天在相關(guān)學(xué)科等領(lǐng)域的研究優(yōu)勢,為國家不斷做出卓越貢獻。

從1958年建立新中國第一批火箭導(dǎo)彈專業(yè),到1960年初步建成18個以火箭為主的新專業(yè)和若干研究所,北京工業(yè)學(xué)院形成了完整的火箭系統(tǒng)教學(xué)科研體系。

在505探空火箭研制和發(fā)射過程中,廣大師生體現(xiàn)出了遠大理想、矢志不渝的愛國奉獻精神,敢為人先、勇攀高峰的科學(xué)探索精神,分工協(xié)同、艱苦奮斗的團結(jié)奮斗精神,不畏艱難、勇?lián)厝蔚臅r代擔(dān)當(dāng)精神,成為了北理工人代代相傳的寶貴財富,不斷激勵著我們矢志強國,向著中國特色世界一流大學(xué)的奮斗目標(biāo)不斷邁進。

回望80載春秋,一代代國家棟梁在這里孕育。回首甲子歲月,一批批航天人才在這里成長。“我們要在宇宙空間占一個位置”,六十二年前的誓言已經(jīng)成為肩頭的擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

傳承紅色基因,矢志報國強國。在建設(shè)中國特色世界一流大學(xué)的道路上,北理工人永遠在奮斗!