北理工爆炸科學與技術國家重點實驗室邀請國內外著名學者做線上學術報告

發布日期:2020-06-24 供稿:機電學院 重點實驗室 攝影:機電學院 重點實驗室

編輯:廖峭 審核:王成 閱讀次數:

6月,爆炸科學與技術國家重點實驗室舉辦了8場線上學術報告活動,邀請了4名國家優秀青年科學基金獲得者以及2名教育部獎勵計劃青年學者等國內外專家做了精彩的學術報告。其中包括塞浦路斯歐洲大學、Safety Science主編George Boustras教授,清華大學莊茁教授、張一慧教授,浙江大學宋吉舟教授,北京航空航天大學陳玉麗教授,西北工業大學張超教授,天津大學師燕超教授,東南大學陳力教授,共吸引來自新加坡南洋理工大學、澳大利亞斯威本科技大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、復旦大學、中國科技大學、同濟大學、華南理工大學、天津大學、中南大學、中國礦業大學、上海海事大學、北京理工大學、中國工程物理研究院、兵器208所、兵器53所、航天一院、航天五院等國內外相關高校、研究所2000余名師生在線聆聽了報告會。

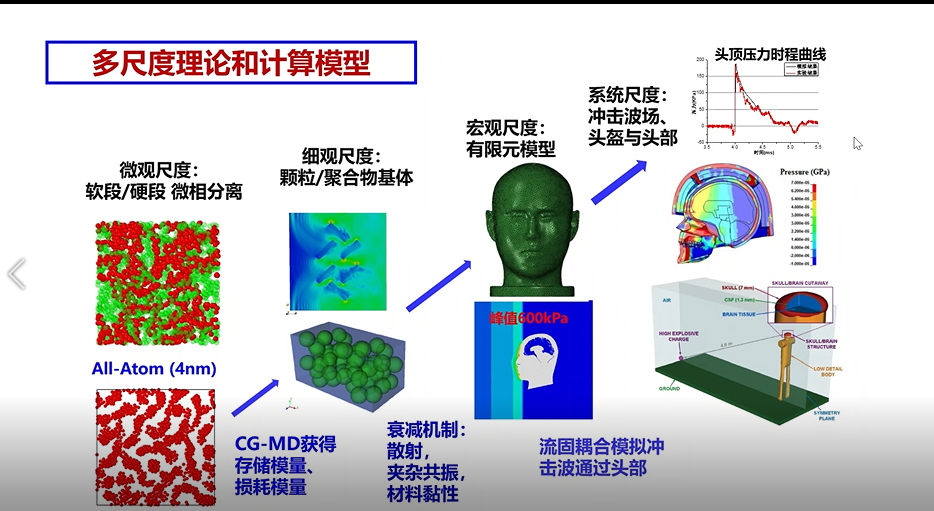

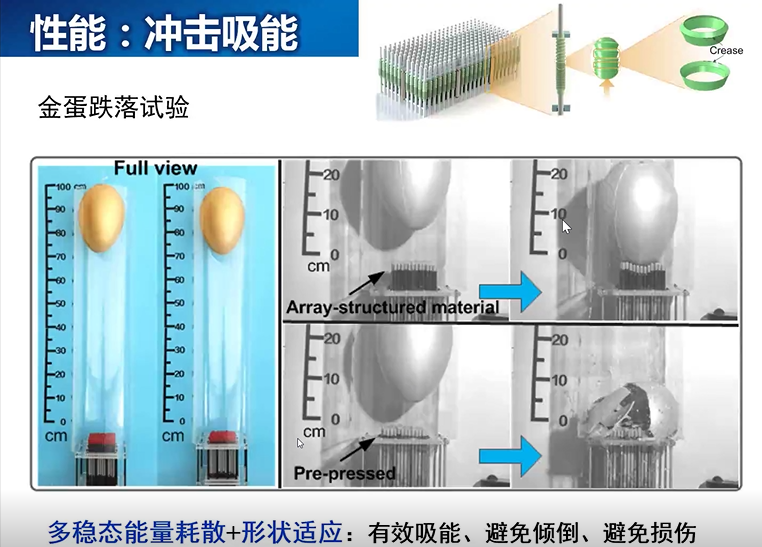

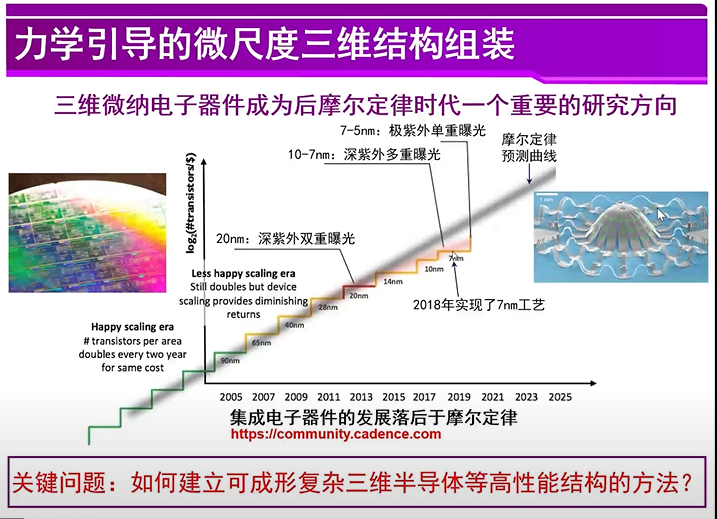

報告中,George Boustras介紹了在人工智能、氣候變化、生物安全等背景下,從風險評估角度探討了職業安全健康面臨的新風險。鑒于新的挑戰與風險,需重新審視傳統的風險評估方法;莊茁以衰減沖擊波能量的新型復合材料結構設計為主題,介紹了沖擊波的致傷機理,然后針對衰減沖擊波能量的新型復合材料結構設計中的基礎科學問題進行了詳細闡述,并對新型防護材料的發展方向和亟需解決的關鍵問題進行了展望;陳玉麗以“抗沖擊吸能材料和結構的新概念設計及思考”為題,提出了3D像素力學超材料的設計策略,突破了材料可重復抗沖擊的關鍵技術;張超的報告針對航空發動機復合材料結構的抗沖擊設計等關鍵問題,提出了多尺度的仿真方法體系,有效預測了編織復合材料在多種載荷工況下的漸進損傷失效行為;師燕超和陳力的報告以近年來發生的意外爆炸對建筑結構的破壞為研究背景,建立了極端載荷條件下結構響應的高效數值模擬方法,實現了沖擊載荷的準確預測,提出了鋼筋混凝土柱的破壞分析以及損傷評估方法;張一慧的報告以生物軟材料為設計靈感,提出了三維網狀材料仿生設計方法,有效解決了變形過程中界面分離以及結點自接觸的問題;宋吉舟的報告介紹了可延展柔性電子器件的力學變形機制,提出有效力熱結構設計準則,實現了跨尺度、任意形狀元件的轉印。

這些報告涉及人工智能、沖擊動力學及防護材料的設計、實驗和數值模擬研究、可延展柔性電子器件力學設計的研究進展等領域,內容豐富新穎、報告深入淺出、頗具前沿性,對進一步加強國內外學術交流與合作具有重要的意義,得到了師生們的熱烈響應。

分享到: