北理工團隊在外圍陽離子?π網絡控制的陰離子配位八核立方體組裝與手征性方面取得重要進展

發布日期:2024-04-10 供稿:化學與化工學院 攝影:化學與化工學院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數:

近日,北京理工大學化學與化工學院吳彪教授團隊在陰離子配位超分子組裝方面取得重要進展,合成了首例以陰離子為配位中心的八核立方體籠,其外圍陽離子? π 作用網絡決定了籠化合物的穩定性及手征性。相關研究成果以“Peripheral Control of the Assembly and Chirality of Anion-Based Octanuclear Cubes by Cation- π Networks”為題發表于國際頂級期刊《Journal of the American Chemical Society》。北京理工大學為第一通訊單位,吳彪教授為論文通訊作者,化學與化工學院博士生梁林為論文第一作者。此項研究得到了國家自然科學基金,北京市自然科學基金等項目的資助及北京理工大學分析測試中心的支持,同時深圳大學蘇平如博士、盧帥博士和李霄鵬教授在高分辨質譜方面給予了大力支持。

多面體籠在超分子自組裝領域中備受人們的關注,不僅源于其結構的美學對稱性,還源于其潛在的應用價值,如化學傳感、催化、客體儲存與轉運等方面。因此,種類繁多的金屬配位、氫鍵和共價有機籠狀化合物應運而生,常見的如四面體、立方體、八面體以及更復雜高級的籠。為了獲得預想結構的多面體籠,組裝的子組分特別是配體片段需要精心設計。對于多位點配體而言,一般認為中心連接子基團對組裝的最終產物起著決定性的作用,因此大多數的研究集中在對中心連接基團的設計上;而配體的末端基團常常認為不會影響組裝的最終構型,只是用于調節產物的溶解性和結晶性,或使組裝體帶有特定的功能,如手征性和熒光性等。

北京理工大學吳彪教授團隊一直致力于陰離子配位驅動的自組裝研究。近年來,利用 C 2對稱的雙二脲配體與磷酸根陰離子配位,成功構筑了一系列A2nL3n型組裝體,包括三股螺旋體、四面體籠、以及(帶帽)反三棱柱等。研究表明,陰離子組裝體外圍的陽離子客體是生成熵不利的籠狀化合物的主要穩定因素和手性調控方法( Angew. Chem. Int. Ed . 2018, 57 , 1851; J. Am. Chem. Soc . 2020, 142 , 6304)。與常見的內模板效應相比,這類外模板效應使構筑陰離子為配位中心的復雜組裝體以及調控其立體化學性質成為可能。

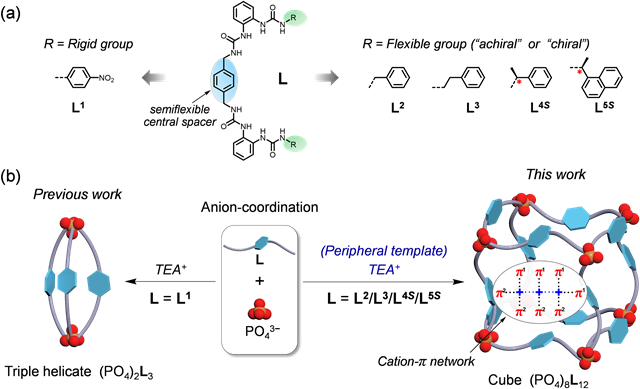

因此,為了增強整個體系的外模板效應,作者將基于半剛性鏈接子-對苯二甲基-連接的雙二脲配體的末端基團修飾為由柔性亞甲基或次乙基連接的芳香基團,利用外圍陽離子與配體鏈接子及末端芳香基團的多重 π 網絡作用,實現了八核磷酸根的立方體組裝,并研究組裝體的手征性。(圖1)

圖1. 通過調控末端基團引入陽離子? π 網絡作用實現從三螺旋到立方體結構演變的示意圖。

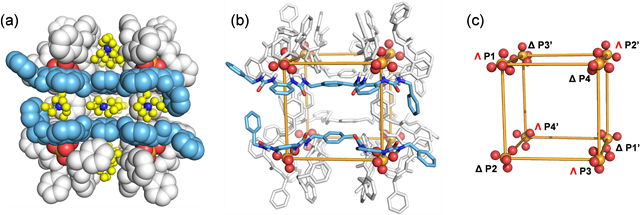

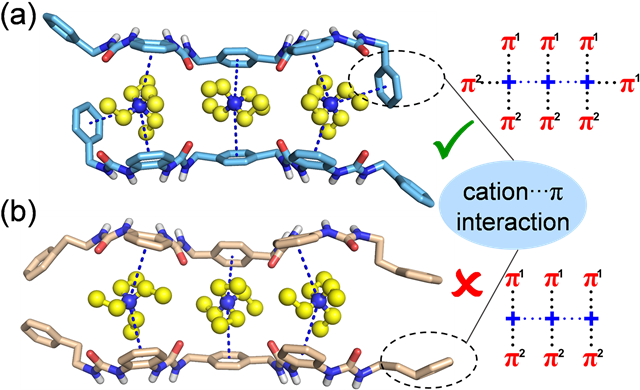

首先,當芐基作為配體末端基團時,在外模板四乙基銨離子(TEA+)存在下,成功獲得了首例陰離子配位的八核立方體C-L2-TEA。X-光單晶衍射結構分析表明,立方體籠的頂點分別被八個磷酸根陰離子占據,十二個 C- 型配體分子作為立方體的邊。由于配體分子呈 C- 型,導致相鄰的磷酸根配位中心的配位構象相反,即4個Λ和4個Δ構象處于相間位置。特別是,在立方體的每個面上的外圍凹槽里,等距排列的三個TEA+離子被配體分子的多個苯環包圍,形成特殊的陽離子? π 網絡(圖2)。這些陽離子? π 網絡作用對立方體結構在溶液中的穩定性至關重要(圖3)。

圖2. (a)立方體C-L2-TEA晶體結構的空間填充模型,每個面上的外圍離子通道封裝三個TEA+陽離子客體;(b)立方體結構的球棍模型;(c)八個磷酸根陰離子近似立方體排列。

圖3. 立方體面上的陽離子? π 網絡對比(a)立方體C-L2-TEA(末端苯環參與陽離子? π 作用并折疊);(b) 立方體C-L3-TEA(末端苯環未參與陽離子? π 作用并且未發生折疊,從而難以保護每個面上的陽離子? π 網絡免受溶劑效應的破壞,最終導致該結構在溶液中解離)。

當在配體末端引入手性基團時,由于陽離子? π 網絡與末端苯環非對稱的作用模式,導致Λ-和Δ-構象呈現非鏡像對稱,這類非對映異構體的手性信息被保留并通過CD信號體現出來(圖4)。為了進一步增加體系中陽離子? π 作用,配體末端變成芳香性更大的萘環,結果在立方體結構的四個相對的頂點處增加了四個額外的陽離子結合口袋。每個結合口袋封裝一個TEA+陽離子,至此,該立方體籠在外圍的客體結合數目達到22個。另外,當模板陽離子從四乙基銨調整為四丙基銨(TPA+)時,隨著模板離子尺寸增加,配體構型從 C- 型被誘導為 S- 型,陽離子? π 網絡模式也隨之改變,從而得到單一手性的立方體籠,即8個全為Δ-構象。

上述實驗結果已表明,當TEA+或者TPA+作為模板離子時能夠誘導立方體結構的形成。然而,采用體積較更小的四甲基銨(TMA+),或者較大的四丁基銨(TBA+)時,只能生成三股螺旋體。由于TMA+的尺寸較小,它能夠作為內模板驅動單一手性三股螺旋的形成;而當TBA+陽離子存在時,即使配體是純手性的,得到的依然是ΔΔ構象和ΛΛ構象非對映體共存的三股螺旋體。因而,在溶液狀態下兩類螺旋體展現出截然不同的手性信號。通過引入1當量TMA+,內模板離子的作用使伸長型非對映異構體三股螺旋體完全轉化為收縮型單一手性的結構。更有意思的是,當向非對映異構體三股螺旋體中引入TEA+時,外模板效應驅動下,實現了三股螺旋體向立方體轉化。而向四乙基銨為模板離子的立方體籠中引入遠遠過量的TMA+離子,即使過量到180個當量,也難以將立方體籠轉化為三股螺旋體(圖4),可見外模板效應是非常強的。

圖4. (a)立方體C-L4 S -TEA結構中兩種配位構像非鏡像對稱,并且Δ-構象的螺旋性更強;(b)螺旋結構和立方體結構的圓二色信號;(c)模板客體調控的螺旋與立方體結構之間的轉變。

本文通過調控配體末端基團,應用外圍陽離子? π 網絡效應,獲得了一系列基于陰離子配位的八核立方體籠。籠狀結構外圍的結合口袋可以結合多達22個客體分子,形成了覆蓋了整個立方體表面的陽離子? π 網絡。此外,柔性配體可以通過調整其 C - 型或 S- 型構象自適應不同尺寸的模板陽離子,從而產生不同的手性表達,即不對稱非對映體和同手性組裝體。該研究實現了一種通過末端基團和模板陽離子遠程調控超分子組裝的有效方法。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c01747

Peripheral Control of the Assembly and Chirality of Anion-Based Octanuclear Cubes by Cation? π Networks

Lin Liang, Pingru Su, Yue Wang, Boyang Li, Shuai Lu, Hongwei Ma, Yiyang Chen, Wei Zhao, Xiaopeng Li, Xiao-Juan Yang, Biao Wu

附通訊作者簡介:

吳彪,北京理工大學化學與化工學院教授,博導,國家級領軍人才。率先發展了陰離子配位超分子組裝化學方向,已在包括Acc. Chem. Res.,JACS,ACIE等國際高水平期刊上發表學術論文200余篇。

課題組主頁:https://www.x-mol.com/groups/wu_biao

分享到: