北理工團隊在三金屬原子催化劑局域結構調控及電催化氧反應研究中取得進展

發布日期:2024-02-29 供稿:材料學院 陳文星 攝影:材料學院

編輯:牟雪嬌 審核:程興旺 閱讀次數:

北京理工大學材料學院研究團隊與伊比利亞國際納米技術實驗室、清華大學團隊合作,在非對稱配位異質三金屬單原子催化劑研究中取得重要進展。2024年2月,相關成果以“Asymmetrically coordinated ZnCoFe hetero-trimetallic atom catalyst enhances electrocatalytic oxygen reaction”為題在國際頂級期刊《Energy & Environmental Science》(影響因子:32.5)上發表。北京理工大學陳文星老師、李煜璟老師、清華大學張亮教授和伊比利亞國際納米技術實驗室郭天琪老師為論文共同通訊作者。第一作者陳長利博士畢業于北理工材料學院,現就職于齊魯工業大學。

異質三金屬原子催化劑(TAC)由于其獨特的活性位點結構而表現出優異的催化活性。首先,TAC的每種金屬作為不同的吸附位點,避免了各種中間體之間的競爭性吸附,有利于優化催化路徑。其次,異質三金屬原子位點整合了各金屬元素的電子性質,優化了活性位點周圍的電荷分布,打破了活性位結構與中間體之間的吸附活性限制。然而,由于各金屬原子的物理和化學性質不同,在單原子水平上合成TAC仍然是一個巨大的挑戰。

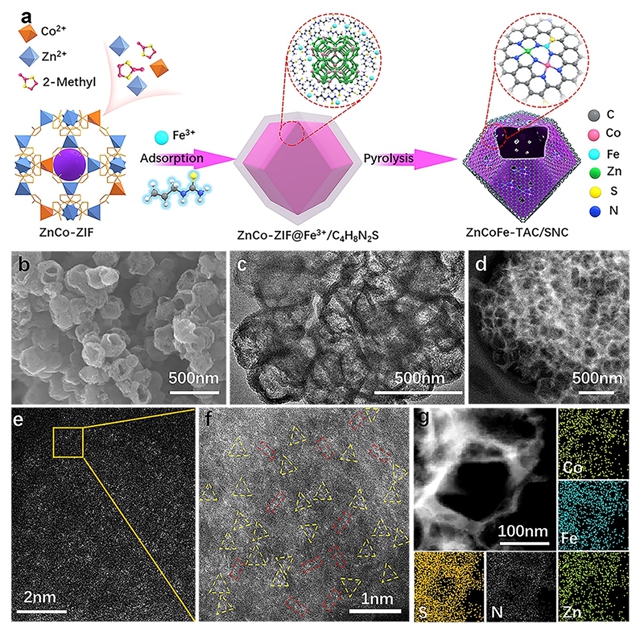

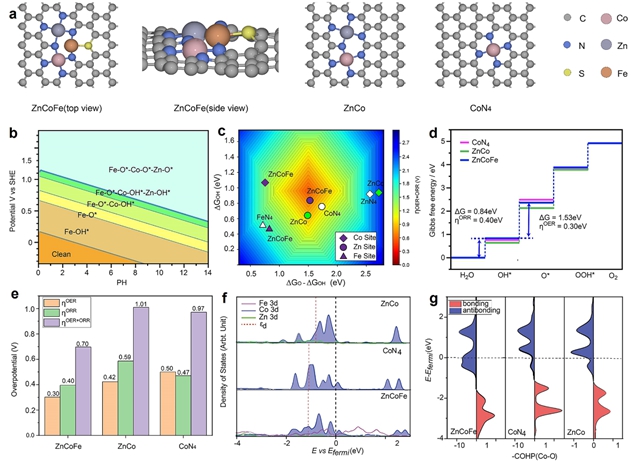

為了解決這個問題,陳文星團隊通過兩步濕化學策略成功設計了一種新型的不對稱配位異質三金屬單原子催化劑。這種獨特的后配位方法不僅可以維持N配位的Zn/Co/Fe原子位,還可以通過S配位的Fe原子來調節三元異質金屬原子位點的不對稱電子結構。

圖1. 催化劑的形貌元素表征

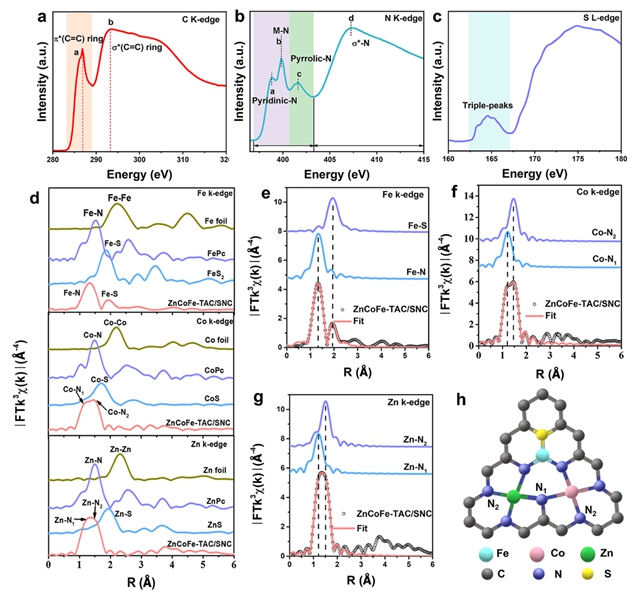

圖2. 催化劑的原子結構分析

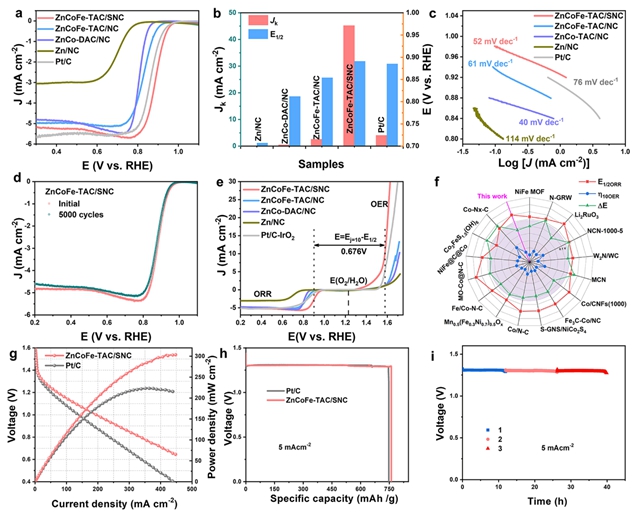

優化的ZnCoFe-TAC/SNC電子結構具有更好的OER和ORR性能。在堿性介質中,基于ZnCoFe-TAC/SNC催化的OER和ORR電位差(?E = EOER, j=""10" – EORR,1/2)僅有0.676 V,顯示出較好的雙功能催化活性。此外,基于ZnCoFe-TAC/SNC組裝的鋅空電池的峰值功率密度為304 mW cm-2和比容量為760 mAh g-1。

圖3. 催化劑的電催化活性和鋅空電池性能

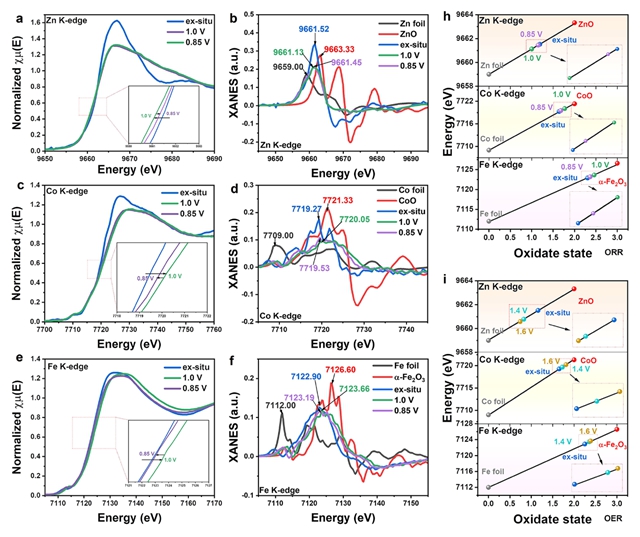

原位同步輻射表征結果表明,Co為主要活性位點,Fe為共催化位點。鋅作為“電子調節劑”調節催化位點周圍的電子結構。密度泛函理論(DFT)計算表明,三金屬結構位點有效優化氧中間產物的吸脫附行為,進而提升催化活性。

圖4. 原位同步輻射分析

圖5. 催化劑的理論計算

該研究課題得到了國家自然科學基金(22375019)和北京理工大學科技創新計劃創新人才科技資助專項的支持。

分享到: