北理工團隊在構筑類富勒烯鈮釩籠簇方面取得重要進展

發布日期:2024-03-01 供稿:化學與化工學院 攝影:化學與化工學院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數:

近期,北京理工大學化學與化工學院胡長文教授和遲瑛楠教授團隊在基于{Nb(V5)}五角星的類富勒烯鈮釩籠簇構筑方面取得重要進展。相關成果以“Fullerene-like Niobovanadete Cage Built from{Nb(V5)} Pentagon”為題,發表在化學領域國際頂級期刊《Angewandte Chemie International Edition》(2024, e202320036)上。北京理工大學化學與化工學院遲瑛楠教授和華南師范大學蘭亞乾教授為共同通訊作者,北京理工大學為第一通訊單位,化學與化工學院博士研究生張迪為該論文的第一作者。

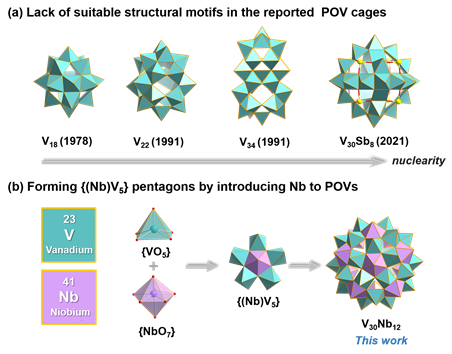

多釩氧簇(POVs)是多金屬氧簇(POMs)的一個重要分支,合成結構新穎的POVs具有重要的研究意義。與以{MO6}八面體為主構筑的POMs不同,POVs中V原子呈現出多種配位幾何構型。由于{VO5}四方錐構型的存在,使POVs易形成有趣的籠狀結構。自1978年,首例籠狀{V18}合成以來,一系列高核POV籠簇,如{V15}、{V16}、{V18}、{V22}、{V34}、{V30Sb8}先后被報道。盡管如此,POVs的核數仍然遠遠小于其他POMs分支,例如:{Mo368}、{Nb288}、{W119Se8Fe2}等。在POVs在構筑中,缺少可以利用的構筑基元,這可能是導致POVs發展緩慢的一個原因。具有類富勒烯結構的團簇,因其獨特的分子美學和有趣的物理化學性質引起了研究人員的廣泛關注。在類富勒烯團簇的形成中,五邊形基元扮演著重要的作用。對于POV簇而言,由于V原子半徑較小,難以形成{V(V5)}五角星基元,因此合成具有類富勒烯結構的POV籠簇面臨著巨大挑戰。

圖1 類富勒烯POV籠簇合成思路。

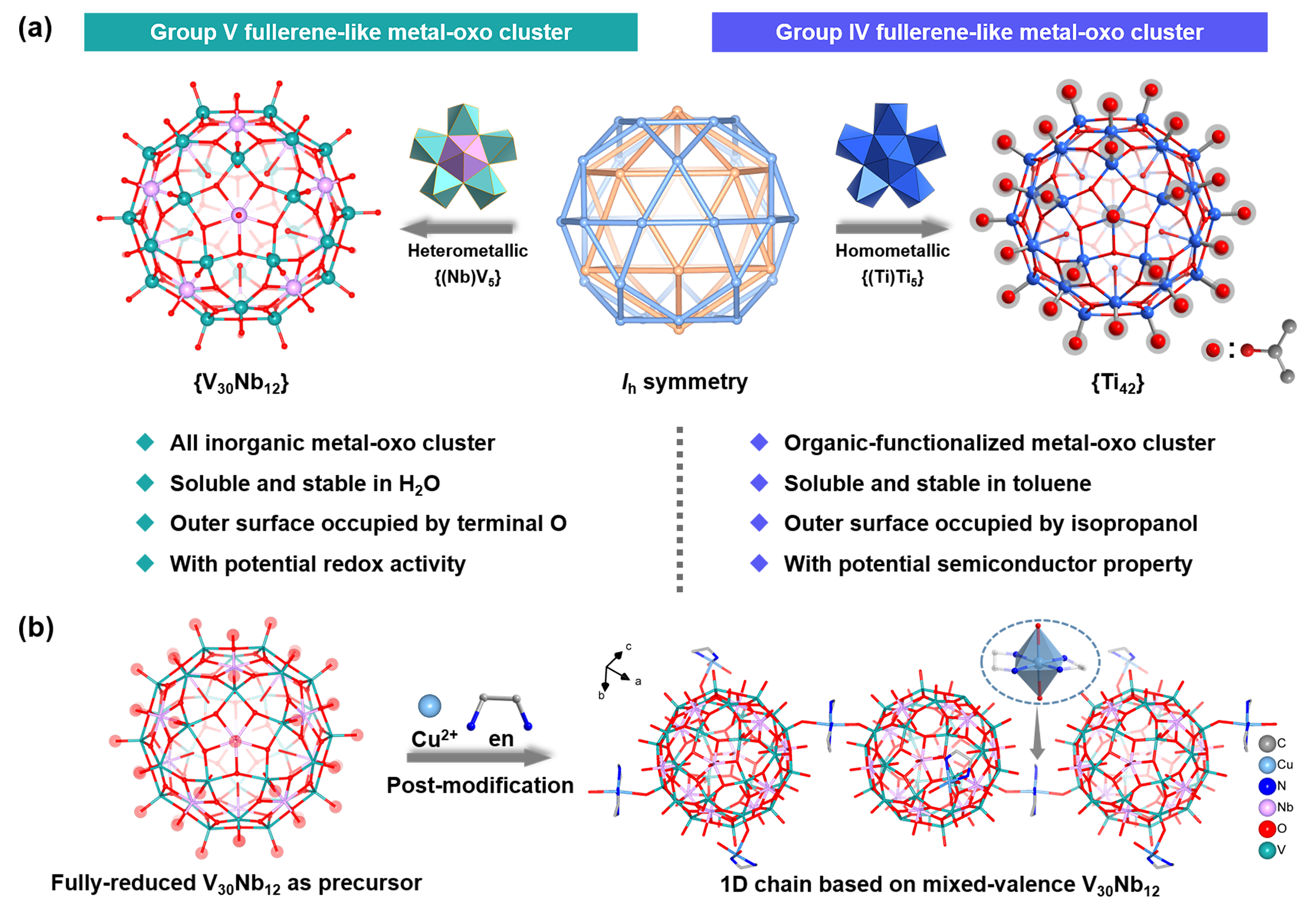

基于以上研究現狀,胡長文教授和遲瑛楠教授團隊首次在POV簇的合成中引入鈮源,調控Nb、V兩種原料的水解與聚合速率,利用鈮源水解產生的{NbO7}誘導生成異金屬{Nb(V5)}五角星構筑基元,制備了一例具有 I h 對稱性的純無機類富勒烯POV籠簇:K11Na4H3{(V2O)V30Nb12O12 (H2O)12}·37H2O(V30Nb12)。該化合物由12個{Nb(V5)}五角星構筑基元通過與5個相鄰的{Nb(V5)}五角星構筑基元共用V原子的方式連接而成。在類富勒烯V30Nb12中,30個V原子恰好位于截半二十面體的頂點上。從幾何角度上看,V30Nb12所在的截半二十面體和富勒烯C60所在的截角二十面體可看作一對兄弟,兩者都屬于阿基米德固體,都通過正十二面體截邊而形成。

圖2 類富勒烯V30Nb12的結構示意圖。

在V30Nb12中,12個Nb原子連接形成一個正二十面體{Nb12},嵌套在V原子形成的三十二面體{V30}中,Nb原子恰好位于五邊形的中心(圖3)。這種排布方式將{Nb12}的 I h 對稱性傳遞到整個POV骨架。這一拓撲結構與已經報道的{Ti42}相似,不同的是V30Nb12籠簇是一個純無機結構,而{Ti42}是一個被異丙醇包裹的官能化籠簇。由于V30Nb12表面具有暴露的氧原子,因此以V30Nb12為前驅體,加入Cu源和乙二胺,得到了一例Cu配合物修飾的一維鏈狀結構:[Cu(en)2]0.8[Cu(en)(H2O)2]0.7[(V2O)V30Nb12O102(H2O)12]?21H2O?4.5en(Cu-V30Nb12)。

圖3 (a) V30Nb12和Ti42對比。(b) 一維Cu- V30Nb12的合成與結構。

V30Nb12可以溶于水中,ESI-MS測試不僅證明該結構在水中保持穩定,而且發現在籠簇內部存在兩個V原子。IR和PXRD證明,V30Nb12浸泡在常見的有機溶劑中結構保持穩定。BVS和XPS數據表明,V30Nb12結構中所有的V均為正四價。PXRD表明,V30Nb12在空氣中放置一年以上結構保持穩定。在V30Nb12水溶液循環伏安測試中,可以觀察到兩個VIV→VV氧化峰和一個VV→VIV還原峰。此外,Cu-V30Nb12作為電催化劑,室溫條件下,無需添加額外的氧化劑或添加劑可實現甲苯的轉化,得到苯甲醛和N-N-芐基乙酰胺兩種高附加值產物,總法拉第效率達到99.7%。綜上,這項工作不僅成功制備了首例純無機的類富勒烯V30Nb12籠簇,而且發現了新的{Nb(V5)}五角星構筑基元,利用這一基元有望構建其他新穎的POV籠簇,推動POM化學的發展。

圖4 V30Nb12的ESI-MS、浸泡穩定性、XPS及CV測試。

上述研究工作得到了國家自然科學基金面上項目(No. 22271014, 21971010)、教育部原子分子簇科學重點實驗室和北京理工大學分析測試中心的支持。該工作得到了河北師范大學林政國教授、河南大學張超教授、哈爾濱工業大學方習奎教授的幫助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202320036

附課題組簡介:

胡長文教授、遲瑛楠教授課題組致力于多金屬氧簇的結構設計及催化性質研究。研究內容涉及多金屬氧簇的合成及自組裝化學,多金屬氧簇電催化有機小分子化,多金屬氧簇基催化材料構筑及催化高附加值有機小分子合成,多金屬氧簇催化化學戰劑/污染物分子降解。目前,該課題組已在鈮釩/釩鈮氧簇構筑、多金屬氧簇催化化學戰劑分子降解、有機小分子電催化轉化等方面取得了系列進展。相關研究工作在 Angew. Chem. Int. Ed. 、 J. Am. Chem. Soc.、 A CS . Catal. 、J. Mater. Chem. A 、J . Catal. 等國際知名期刊上發表。

分享到: