北理工團隊在光響應動態磷光配合物的研究中取得重要進展

發布日期:2025-01-27 供稿:化學與化工學院 攝影:化學與化工學院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數:

近日,北京理工大學化學與化工學院姚燎原教授課題組在國際知名化學期刊《Angewandte Chemie International Edition》上發表題目為“Dynamic Phosphorescence Behavior of Carbene-Metal-Amide Complexes from the Perspective of Excited State Modulation”的研究論文。文章的第一作者為2020級化學強基計劃本科畢業生(現為2024級碩士研究生)曾湘明。此項研究得到了北京市自然科學基金、國家自然科學基金、中央高校基礎研究業務經費等資助以及上海同步輻射國家蛋白質科學研究設施和北京理工大學分析測試中心的支持。

此前,氮雜環卡賓-金屬-酰胺(Carbene-Metal-Amide,CMA,M=Cu、Ag、Au)配合物因其高發光和超快的熱激活延遲熒光(TADF)發射而聞名。許多報道證明,由于上述優點,CMA 配合物具有成為高效有機發光二極管(OLED)發光體的潛力。近些年來,諸多學者發現,CMA配合物除了TADF發射以外,還具有長壽命磷光的發射過程。該過程輻射躍遷速率低,發光較弱,故而對其的研究相對較少。但是,該過程對環境又尤其敏感,有望利用該過程設計刺激響應材料。

近日,姚燎原課題組合成了一系列具有較小金屬軌道參與的磷光發射CMA配合物,并將其摻雜到PMMA基質中。這些材料顯示出光激活的動態磷光。利用該特點,在該材料中實現了“閱后即焚”的功能,并設計了一種加密矩陣。

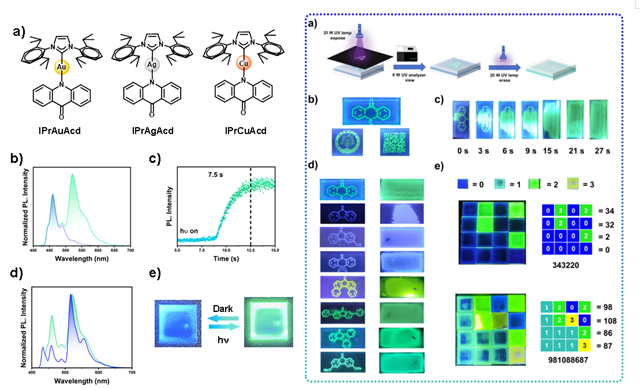

圖1. (左)a). IPrMAcd(M="Au," Ag, Cu)的化學結構。b). IPrAuAcd@PMMA在光激活前(藍色)和光激活后(綠色)的歸一化發射光譜。c). IPrAuAcd@PMMA 在 517 nm處的光致發光強度隨激活時間的變化。 d). IPrAuAcd@PMMA在80 K時的發射光譜(藍色)和光激活后在室溫下的發射光譜(綠色)。 e). IPrAuAcd@PMMA 樣品在光激活前后的圖像。(右) a). 用掩膜激活圖案的過程。b). “吖啶酮分子”、“北理工校徽 ”和 “二維碼”圖案。c). 在強紫外線照射下圖案消失的過程。 d). 其他分子的圖案和這些圖案在強紫外線照射下的消失過程。e). 4*4 四進制加密矩陣。

該類配合物的動態磷光性質歸因于其較長的三重態本征壽命(>100 ms)、較高的系間竄越(ISC)速率。這些因素有有助于在光照下高效消耗三線態氧氣。另外,PMMA基質抑制了CMA分子的非輻射躍遷,使得其具有遠強于熒光的磷光發射,光照后,被激活的磷光發射迅速蓋過熒光發射,實現薄膜發光的變色。

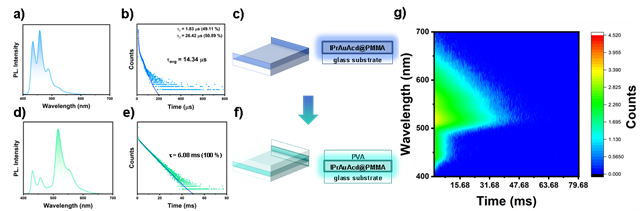

圖2. a). 光激活前 IPrAuAcd@PMMA在517納米處的發射壽命。b). IPrAuAcd@PMMA 的示意圖。c). IPrAuAcd@PMMA/PVA在517納米處的發射壽命。d). IPrAuAcd@PMMA/PVA 的示意圖。e). IPrAuAcd@PMMA/PVA 的時間分辨發射光譜。

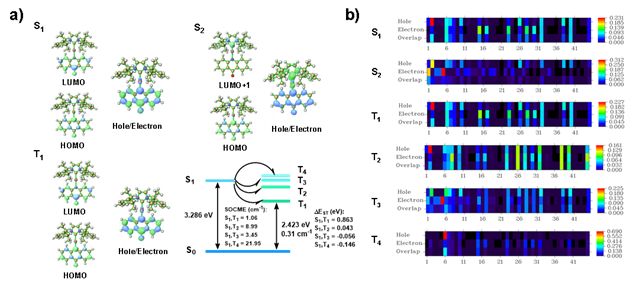

含時密度泛函理論(TD-DFT)計算表明,該配合物Sn-T1 的ISC過程顯示出較大的自旋軌道耦合矩陣元(SOCME)值,而 T1 和 S0 之間的 SOCME值較小,這也造成了其較長的壽命和較快的ISC速率。此外,分析了Au軌道在最低三重激發態(T1)的貢獻,發現Au軌道對于T1的電子和空穴都較小,也揭示了其T1-S0過程具有較低SOCME的原因。

圖3. a). IPrAuAcd 激發態的空穴(藍色)/電子(綠色)圖以及第一單重態激發態與三重態激發態之間的自旋-軌道耦合矩陣元(SOCME)。b). 原子對空穴和電子貢獻的熱圖。編號1的原子是金原子。

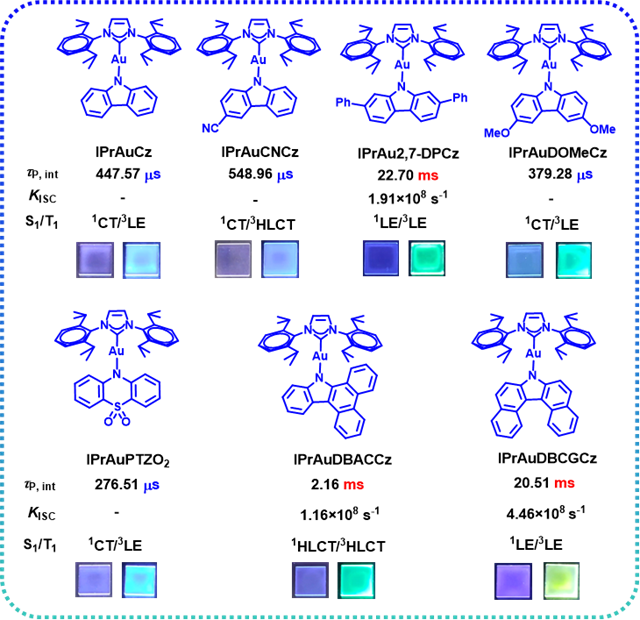

此外,一系列的CMA配合物被合成出來以驗證上述規律的普適性。這一系列配合物均具有較長的三重態壽命,較大的ISC速率以及足以蓋過其熒光的磷光強度。理論計算也表明其Au軌道對于T1的貢獻較少,證明上述規律對于簡單CMA配合物具有較好的普適性。

圖4. 驗證規律的泛用性所涉及到的分子

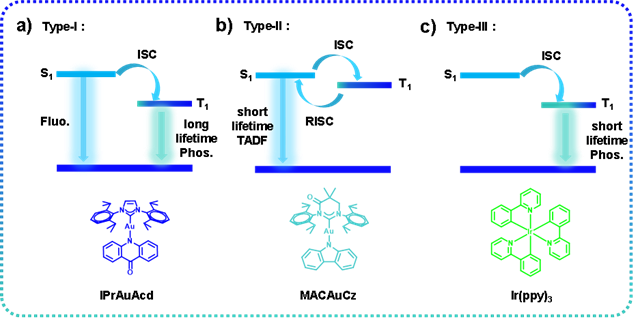

另外,通過選取幾個短壽命發光且沒有動態磷光現象的的配合物,對其最低激發態進行了分析。其中,MACAuCz(如下圖)的最低激發態同樣具有較少的Au軌道成分,但是其具有較小的DEST,故而存在較快的TADF發射路徑。而Ir(ppy)3的最低激發態具有較高的Ir軌道組分,其存在極大的SOCME,故而其磷光壽命短,難以出現動態磷光現象。對于激發態金屬貢獻以及DEST的調控和配合物壽命息息相關,對于其動態磷光的出現與否有著較大的意義。

圖5. 三種重金屬配合物的發光行為。深藍色方塊代表 T1 態,其中綠色部分表示金屬在 T1 態的貢獻。

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202419614

附通訊作者簡介:

姚燎原,北京理工大學教授,博士生導師,特立青年學者,國家級青年人才。近年來專注于功能團簇與發光配合物的設計與合成,從分子層面進行設計并構筑具特定結構與功能的化合物,通過系統研究揭示分子結構與發光和催化功能的內在聯系,最終實現構筑新型傳感、催化、發光材料的目標。迄今在 Chem, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. , CCS Chem. 等國際知名期刊上發表研究論文30余篇,多篇論文入選期刊封面文章或被重點評述。

分享到: