北理工團隊在鈉等離激元動態超表面的研究中取得重要進展

發布日期:2023-09-18 供稿:物理學院 攝影:物理學院

編輯:王莉蓉 審核:陳珂 閱讀次數:

近日,北京理工大學物理學院汪洋研究員、李家方教授和南京大學現代工程與應用科學學院周林教授開展合作,在基于堿金屬鈉的動態超表面方面取得重要進展,該工作發掘了鈉作為等離激元材料和液態金屬材料的雙面特性,實現了熱敏感的等離激元超表面結構色,并探索了它在信息加密、溫度傳感方面的應用潛力。相關研究成果以“Thermosensitive plasmonic color enabled by sodium metasurface”為題發表在Advanced Functional Materials上[Adv. Funct. Mater., 33, 2214492 (2023)]。該研究工作得到了國家自然科學基金委、國家重點研發計劃和北京市自然科學基金的資助。

金屬表面等離激元效應自發現就以其獨特的突破光學衍射極限的能力受到矚目,繼而在亞波長光子芯片以及納米尺度成像、激光和非線性光學領域有著廣泛的應用。其中,基于等離激元微納結構的超表面能夠實現包括顏色顯示、全息成像、高品質因子表面晶格共振、傳感等諸多功能。在眾多的等離激元材料中,堿金屬鈉由于其相對較低的光學損耗,成為貴金屬的理想替代材料之一,但其活潑的化學性質使得其材料制備和器件穩定性問題難以解決,鈉基等離激元器件鮮有報道。2020年,汪洋等人在[Nature, 581, 401 (2020)]上首次報道了基于鈉的穩定、高性能等離激元器件,研究團隊開發了一種熱輔助的液態金屬旋涂技術,實現高性能等離激元光波導和納米激光器,首次證實了鈉基等離激元器件的可行性。此外,堿金屬鈉在地殼中的豐度遠高于貴金屬,且具有成熟的工業制造工藝,因此是未來大規模實現微納光子器件的理想材料之一。

除了優于貴金屬的光學性能,堿金屬材料的化學和物理活性使其還具有動態等離激元調控的能力。如鋰體系下的采用電化學手段的電池原位光譜監控和動態顯示等。但是,由于鈉更高的金屬活性,其動態操控策略在技術上存在的很大挑戰,限制了這一高性能等離激元材料在現代光學系統中的進一步應用。因此,探索基于鈉的低成本、高性能的動態等離激元器件,具有重要的意義。

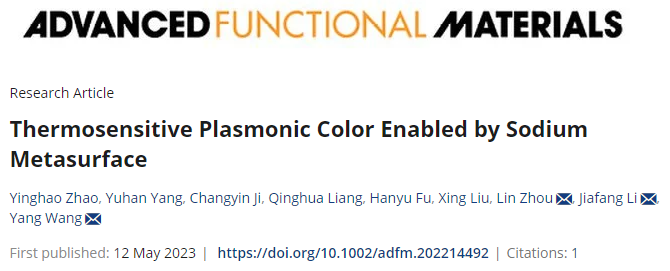

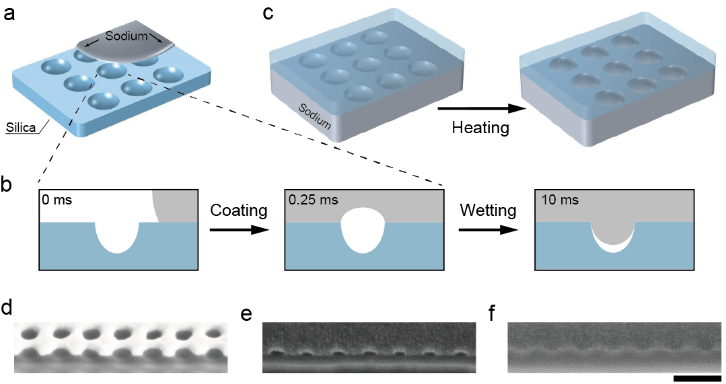

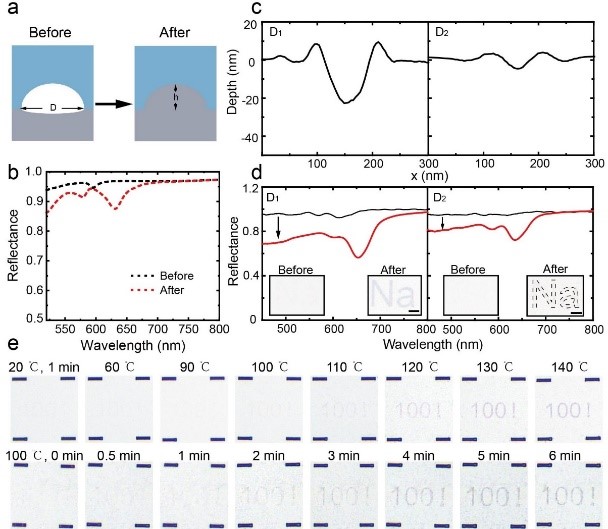

在本工作中,研究團隊進一步發展了金屬鈉熱輔助液態旋涂技術,通過多物理場模擬和實驗探究發現了液態鈉與石英多孔結構在接觸過程中的非浸潤中間態(圖1),研究人員通過快速冷卻技術將浸潤過程中斷,使得這種納米反穹頂結構定形,再經過后續對器件進行加熱熔化,實現反穹頂結構向穹頂結構的納米形變。理論分析證明,這種納米形變能夠引起器件反射光譜的變化(圖2),在石英、鈉、氣體三者的界面處,形成了表面等離激元與間隙等離激元共振的模式混合,隨著形變的發生和氣體間隙的縮小,混合模式的共振增強并產生紅移。

圖1. 鈉超表面在熱驅動下的納米結構形變

圖2. 等離激元結構色超表面的光譜變化機制

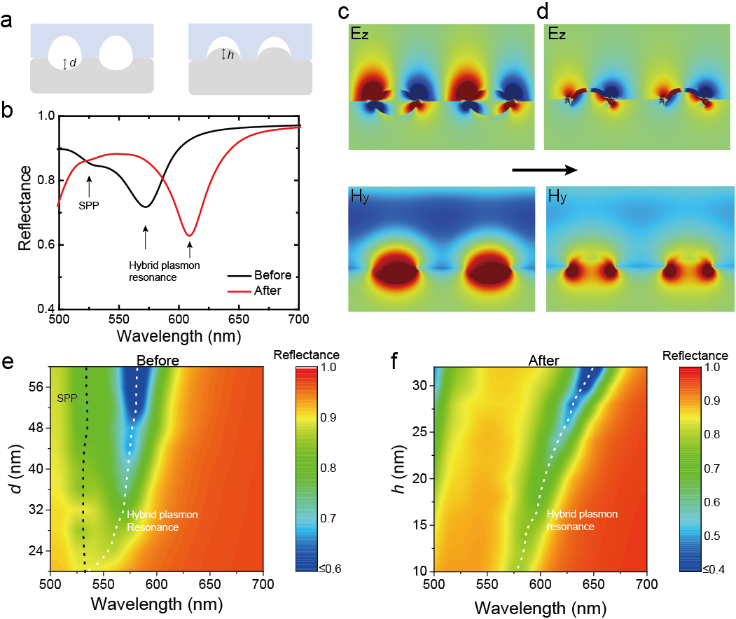

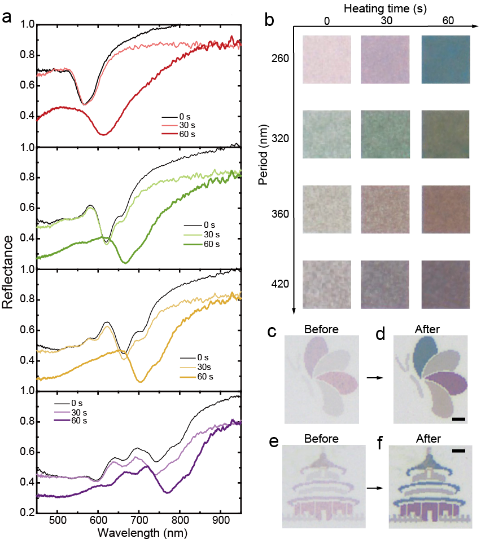

借助這一液態金屬納米形變誘發的光譜變化機制,研究人員構造了在可見波段響應的等離激元結構色超表面(圖3)。可以看到,在對器件進行加熱后,顏色發生了明顯的變化。進一步的,研究人員通過控制石英納米微孔的大小,開發了一種具有“隱形墨水”功能的鈉超表面器件。如圖4所示,當石英微孔足夠小時,反穹頂結構的曲率能夠大大增加,從而接近于平面,使得反射光譜接近于鏡面反射,在器件中的鈉受熱熔化后,對微孔進行填充,使得圖案顯形。鈉的熔點接近100℃,因此在溫度報警、信息加密等方面具有重要的應用潛力。

圖3. 鈉等離激元結構色

圖4. 鈉超表面實現“隱形墨水”和溫度傳感功能

在本工作中,研究團隊開發了一種熱力學誘導的納米結構形變來操控鈉等離激元超表面的方法。利用快速冷卻旋涂技術,構造了具有氣態納米間隙的納米反穹頂結構的等離激元結構色。當鈉再次被加熱到液態時,在石英納米孔附近發生了液態金屬形變,從而改變反射光譜和顏色。理論分析表明,顏色變化主要源于混合等離激元共振模式的變化。最后,研究人員設計并演示了一種熱敏“隱形墨水”裝置。這些結果表明,鈉基等離激元超表面在傳感器、信息加密、光學數據存儲、成像和顯示器中具有巨大的應用潛力,為低損耗等離子體器件的動態控制提供了新的研究路徑。

北京理工大學物理學院博士研究生趙英浩、南京大學現代工程與應用科學學院博士研究生楊宇涵為論文的共同第一作者,北京理工大學汪洋研究員、李家方教授和南京大學周林教授為共同通訊作者。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202214492

分享到: