北理工課題組在小分子液-液相分離研究中取得重要進展

發布日期:2025-02-27 供稿:化學與化工學院 攝影:化學與化工學院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數:

細胞內大量存在著由固有無序蛋白質(IDPs)通過液-液相分離(Liquid-Liquid Phase separation)形成的無膜細胞器,這些無膜細胞器在細胞的信號傳導、基因表達等眾多生命活動中發揮至關重要的作用。近十年來,盡管眾多科研工作者開展了大量的相關研究,IDPs發生液-液相分離的分子機制尚未得到完全解析。主要原因有兩點:一是IDPs本身序列結構的復雜性,二是IDPs時刻發生迅速構象變化,這使得通過實驗手段測定液-液相分離的分子機制變得尤為困難。

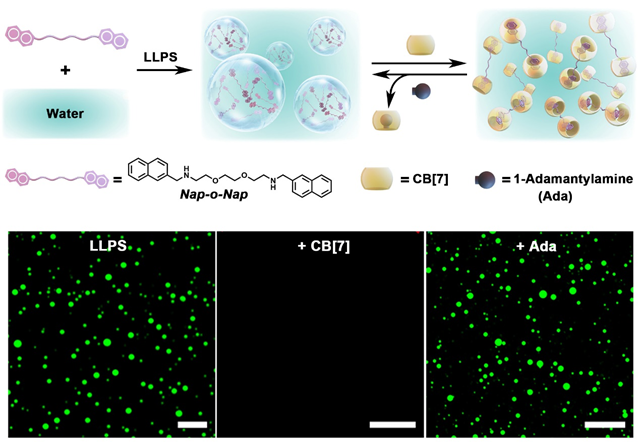

近日,北京理工大學化學與化工學院高寧教授和北京大學黃澤寰研究員合作,通過提取IDPs的關鍵結構特征,設計合成了一種具備發生液-液相分離能力的小分子: Nap-o-Nap 。如下圖所示,該化合物由兩個萘環和一個乙二醇衍生物連接而成,在生理條件下可以發生類似IDPs的液-液相分離。更為關鍵的是,該小分子的液-液相分離行為可以通過定量加入葫蘆[7]脲和金剛烷銨鹽酸鹽來實現超分子可逆調控。

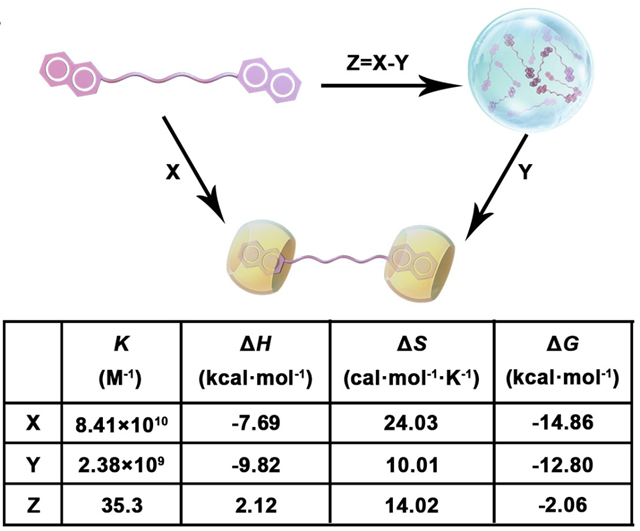

Nap-o-Nap 液-液相分離的超分子可逆調控為定量分析相分離過程中的分子驅動力開辟了一條獨特的途徑。如下圖所示,通過設計超分子調控的液-液相分離環路,實現了液-液相分離過程物理化學參數的定量測量(Δ S = 14.0 cal?mol-1?K-1, Δ H = 2.1 kcal?mol-1)。結果表明,液-液相分離是一個熵驅動過程,與常見的表面活性劑組裝、油水分相的物理化學過程一致。

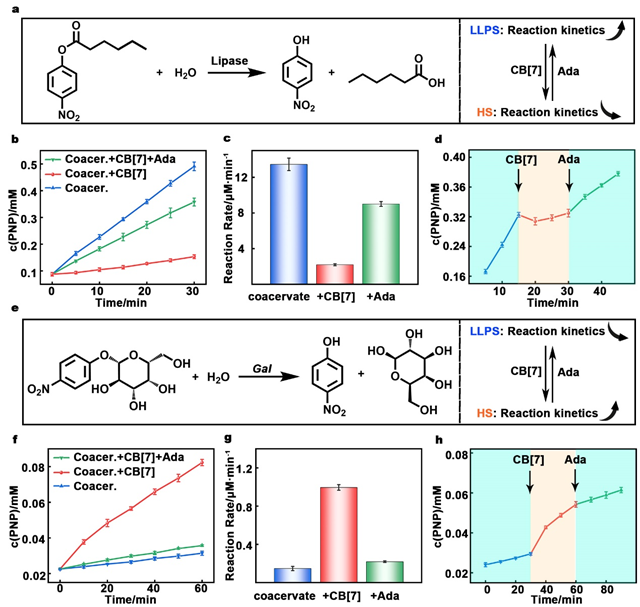

在此基礎上,作者進一步通過液-液相分離對酶反應的靈活調控揭示其在細胞內發揮生理作用的分子機制。以酯酶(Lipase)為例,當底物與酶同時被富集到相分離液滴中時,酶反應速率迅速提升;超分子解離液滴后酶反應被抑制。相反,以半乳糖苷酶( β -Galactosidase)為例,當底物與酶被相分離隔離時,酶反應被抑制,超分子解離相分離液滴則能重新激活酶反應。

這項工作從分子層次上增進了對IDPs液-液相分離行為的認識,不僅有助于揭示無膜細胞器的形成機制,同時為發展基于無膜細胞器的新型醫療策略和功能材料提供了重要支撐。

相關論文發表于 Angew. Chem. Int. Ed. ,并被選為Hot Paper。論文第一作者是北京理工大學23級碩士研究生王德儀,通訊作者是北京大學的黃澤寰研究員和北京理工大學的高寧教授。

論文信息:

Supramolecular Switching of Liquid-Liquid Phase Separation for Orchestrating Enzyme Kinetics

Deyi Wang, Lingying Zhou, Xiaokun Zhang, Zixiang Zhou, Zehuan Huang*, Ning Gao*

Angew. Chem. Int. Ed, 2025, e202422601. (Hot Paper)

DOI: 10.1002/anie.202422601

分享到: