北理工教師在事件結構的語言與認知方面取得研究進展

發布日期:2022-12-16 供稿:外國語學院 攝影:外國語學院

編輯:王喆 審核:楊暉 閱讀次數:

近日,北京理工大學外國語學院助理教授紀悅博士在事件結構的語言與認知方面取得研究進展,相關成果以“Boundedness in event cognition: Viewers spontaneously represent the temporal texture of events”為題,發表在語言學、心理學、認知科學領域的頂級期刊Journal of Memory and Language(影響因子:4.521; JCR: LINGUISTICS - SSCI(Q1); PSYCHOLOGY - SCIE(Q1); 中科院期刊分區:語言學1區,實驗心理學1區)上。本文的第一作者和通訊作者為北京理工大學紀悅博士,合作作者為賓夕法尼亞大學語言學系教授 Anna Papafragou 。

世界是動態的,觀察者自發將連續的動態信息切割為“有始有終的時間片段”,即“事件”。觀察者如何判斷事件的起點和終點,如何表征事件結構是事件認知研究的核心問題。本文關注事件的終點,從事件的語言表征切入,探究觀察者如何追蹤事件發展的時間結構。

自然語言通過動詞短語的情狀體刻畫事件結構的時間特征,情狀中一個基本的語義特征為“有界性”(boundedness)。有界(bounded)動詞短語描述的事件包含“非同質”(non-homogeneous)的發展階段,具有自然終點;無界(unbounded)動詞短語描述的事件則具有“同質”(homogeneous)的內部結構,缺乏自然終點。本研究表明“有界性”不僅是一個語言的概念;觀察者在觀察事件的過程中自發形成抽象的事件結構,區別有界和無界的兩類事件。

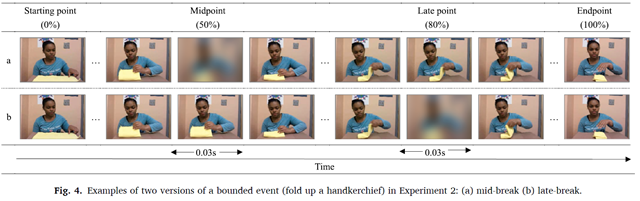

為了研究觀察者如何追蹤事件發展,本研究創新采用了“發現干擾”(disruption detection)的實驗方法:在事件素材中設置“干擾”,一些“干擾”出現在事件中間,另一些接近事件終點(圖1);事件素材本身吸引的注意力越多,觀察者越容易忽視“干擾”。通過收集、分析觀察者對“干擾”的反應,可以推測觀察者對事件不同發展階段的關注程度。

圖1 實驗材料:事件素材中設置“干擾”

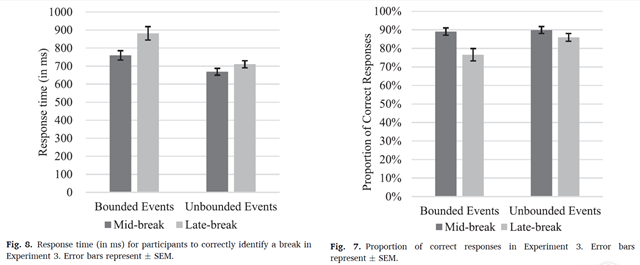

實驗結果表明,事件觀察者能夠發現事件中間的“干擾”,但容易忽視接近事件終點的“干擾”;值得關注的是,這種差異在有界的事件中更為明顯(圖2)。

圖2 實驗結果:觀察者能否發現“干擾”以及發現“干擾”的反應時長

基于研究的結果,可以得到兩個結論:第一,事件有界性不僅僅是一個語言概念,它具有心理現實意義;第二,觀察者在不使用語言的情況下,會自發追蹤事件發展的時間結構,對于事件是否有自然終點是敏感的。這些結論能夠豐富并完善現有的事件結構的心理認知模型。

論文詳情:Ji, Y., & Papafragou, A. (2022). Boundedness in event cognition: Viewers spontaneously represent the temporal texture of events. Journal of Memory and Language, 127, 104353.

論文網址:https://doi.org/10.1016/j.jml.2022.104353

分享到: