北理工團隊在d-p軌道雜化非對稱配位雙原子催化劑研究中取得進展

發布日期:2025-03-07 供稿:材料學院 耿會龍 攝影:材料學院

編輯:牟雪嬌 審核:程興旺 閱讀次數:

北京理工大學材料學院陳文星課題組近日在d-p軌道雜化非對稱配位催化劑的制備和應用研究中取得進展。近日,相關研究成果以“Sulfur-doping tunes p-d orbital coupling over asymmetric Zn-Sn dual-atom for boosting CO2 electroreduction to formate”為題在國際知名期刊《Nature Communications》上發表。北京理工大學陳文星副教授為論文的唯一通訊作者。

大氣中過多的溫室氣體正在導致一系列的環境問題。迫切需要迅速推進旨在將二氧化碳轉化為有價值的化學品的有效和可持續技術的發展,以便促進碳循環過程。甲酸鹽是儲存氫的重要介質,可以安全有效地將氫能密封在液態,從而確保氫的儲存和運輸安全。具體來說,二氧化碳轉化為甲酸的過程涉及一個雙電子轉移機制,其初始電位為-0.19 V。與將CO2還原為C2+化合物的多電子轉移過程相比,CO2轉化為甲酸鹽表現出更低的過電位。然而,目前的過電位和選擇性仍然不足。因此,開發有效的催化劑,以減少能源消耗,提高甲酸生產的選擇性是至關重要的。

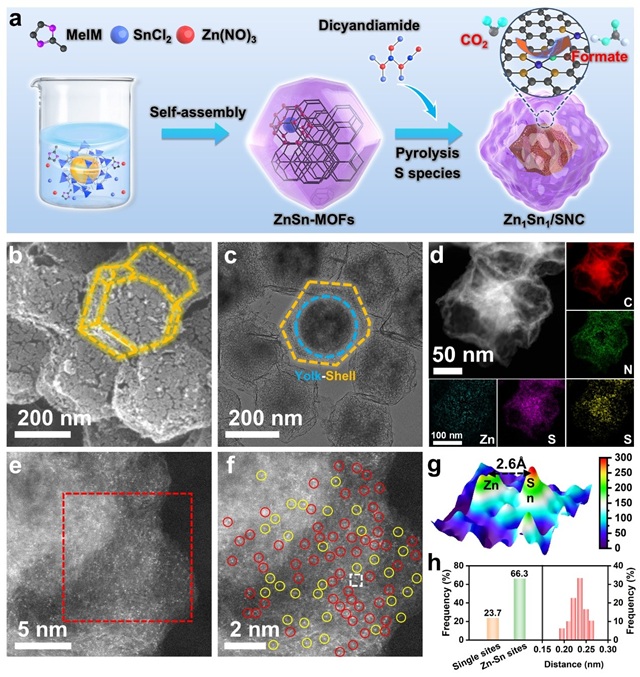

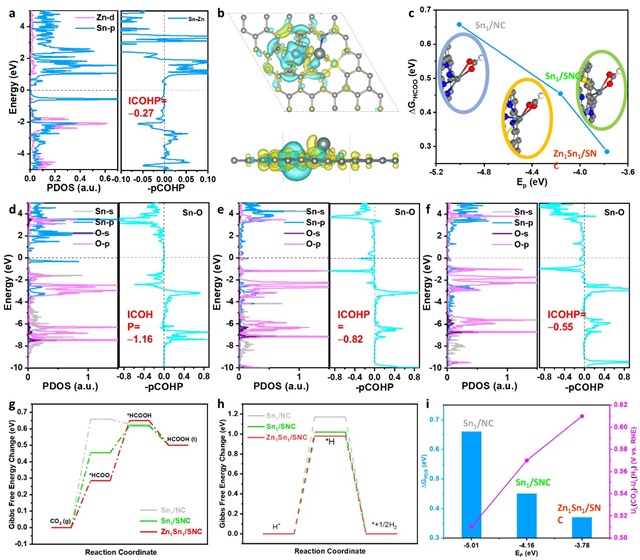

針對這一難題,研究團隊提出一種將部分硫摻雜的不對稱Zn-Sn二聚體位點負載在蛋黃殼結構碳骨架上,通過配體調控顯示出對CO2RR的顯著催化活性。金屬雙位的局部結構調制和構建的蛋黃殼結構不僅促進了Zn-Sn中心的耦合,而且具有較高的催化可達性。密度泛函理論(DFT)計算表明,在Zn-Sn雙原子催化劑中引入部分S摻雜破壞了局部對稱性,導致轉移到Sn中心的電子數量逐漸減少。

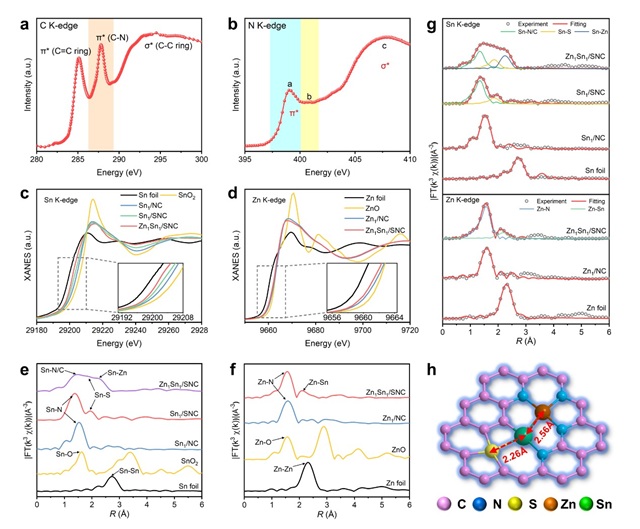

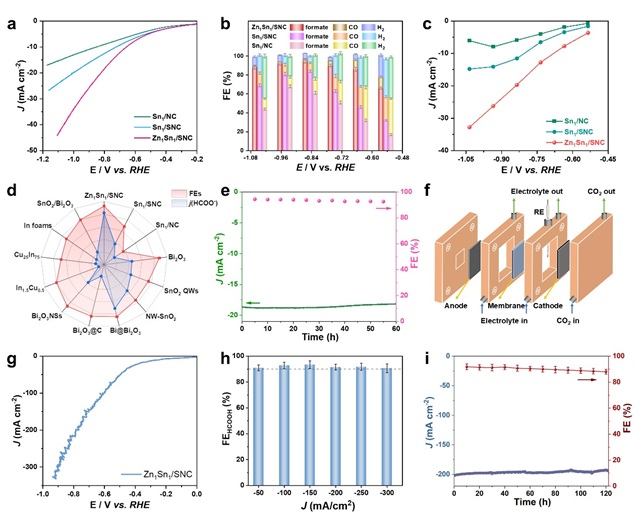

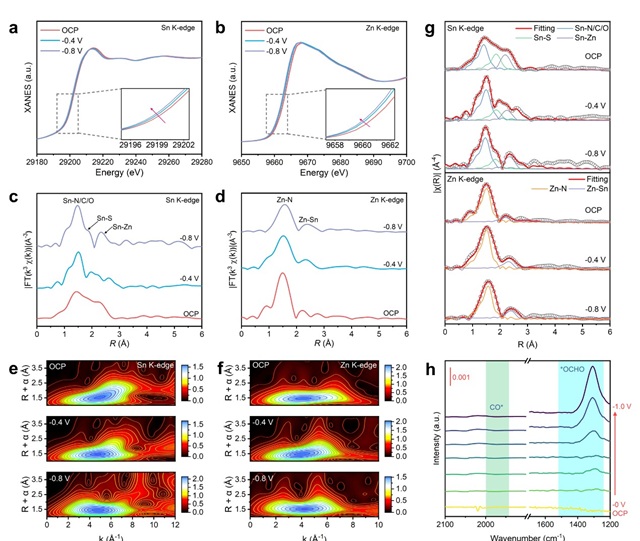

團隊采用配體共蝕刻方法成功合成了金屬中心與不同主基團雜原子(S或N)配位的不對稱Zn-Sn DAS,具有良好的CO2RR性能。實驗表明,Zn1Sn1/SNC在-0.84 V時具有94.6%的甲酸法拉第效率,集成到流動電池的氣體擴散電極中,在-0.90 V時電流密度高達-315.2 mA cm-2。通過原位X射線吸收譜(XAFS)、原位紅外光譜(FT-IR)及密度泛函理論(DFT)計算,揭示了不對稱Zn-Sn位點有效增強了*HCOO在CO2RR中的吸附強度,表明了Zn-Sn雙原子位點的高效催化行為。該成果不僅對CO2RR的d-p軌道雜化提供了新的見解,而且為深入了解不對稱位點的獨特電子效應及其結構活性機制提供了新的視角。

圖1 Zn1Sn1/SNC的制備工藝及形貌表征

圖2 Zn1Sn1/SNC的XAFS結構表征

圖3 Zn1Sn1/SNC的CO2RR催化性能結果

圖4 原位XAFS和原位ATR-FTIR表征

圖5 理論計算分析

以金屬為中心的局部構型的研究引起了二氧化碳電還原原子分散催化劑領域的廣泛關注。在本研究中,團隊展示了一種具有d-p軌道雜化的不對稱Zn-Sn雙原子位點催化劑,從而實現了高的甲酸選擇性。該工作為二氧化碳電還原催化劑的設計及性能優化提供了指導作用。

全文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57573-4

分享到: