北理工團隊在自旋交叉金屬有機籠研究中取得重要進展

發布日期:2024-08-09 供稿:化學與化工學院 攝影:化學與化工學院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數:

近日,北京理工大學化學與化工學院陶軍教授團隊在自旋交叉金屬有機籠方面取得重要進展。相關研究成果以“Proton-Induced Reversible Spin-State Switching in Octanuclear FeIII Spin-Crossover Metal–Organic Cages”為題目,在國際知名期刊《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)上發表(DOI: 10.1021/jacs.4c07469)。北京理工大學化學與化工學院博士研究生劉志坤為該文章的第一作者,化學與化工學院陶軍教授、姚子碩特別研究員和余蒙特別研究員為文章共同通訊作者。

金屬有機籠(metal-organic cages, MOCs)以其獨特的主客體特性在分子識別、化學傳感、功能客體以及藥物分子輸送等領域展示了巨大的應用潛力。開發具有外部刺激響應功能的新型分子籠是當前該領域研究的熱點以及難點。以生命體為例,其復雜的生物過程往往伴隨組織pH值的微妙變化,設計具有pH響應特性的金屬有機籠有望在疾病診斷、藥物緩釋方面產生巨大的作用,因此得到了研究者的廣泛關注。

自旋交叉(spin-crossover, SCO)分子是一類能夠在高-低自旋態之間可逆轉換的磁性響應材料,其自旋轉變具有高度的靈敏性,因此可用于設計刺激響應金屬有機籠。但是,當前SCO-MOCs的研究集中于FeⅡ體系,其空氣敏感性限制其實際應用。另外,現有SCO-MOCs無法提供pH活性位點,難以勝任生物體內復雜酸堿環境的高精度傳感任務。因此開發結構穩定、且具有pH磁響應功能的FeIII型SCO MOCs成為該領域的主要挑戰之一。

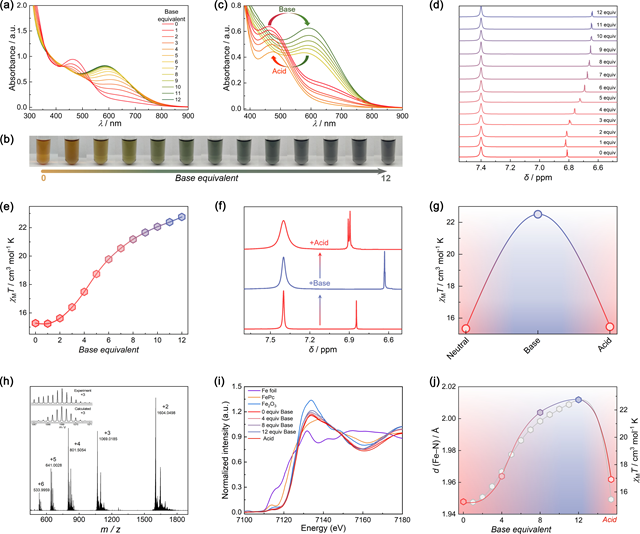

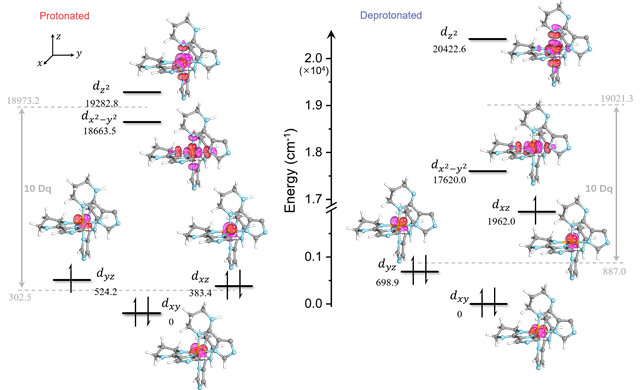

該研究利用有機配體內的雙質子互斥效應合成了首例空氣穩定且具有明顯pH磁響應性質的FeⅢ SCO-MOCs。該八核FeⅢ 在室溫以上表現出SCO性質,而通過pH控制活性質子的數目,改變分子內空間位阻,可以實現高-低自旋態的可逆切換。在MOCs中加入堿去質子化過程中,嘧啶上NH質子被移除,分子由低自旋態變為高自旋態,而當再次引入酸后,分子重新恢復為低自旋態,從而實現了質子可逆誘導MOCs的自旋態轉變。完全活性空間自洽場(CASSCF)第一性原理計算表明MOCs在去質子化前后配體場的微妙變化誘發了MOCs自旋態的轉換。該方法為磁共振成像技術的優化與靶向藥物遞送系統的精準設計開辟了新的道路。

該研究得到了國家自然科學基金(22371015, 22101021和22071009)的資助。感謝北京理工大學分析測試中心和北京同步輻射裝置工作人員的技術支持。

文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c07469

圖1. pH控制雙質子互斥調控自旋態

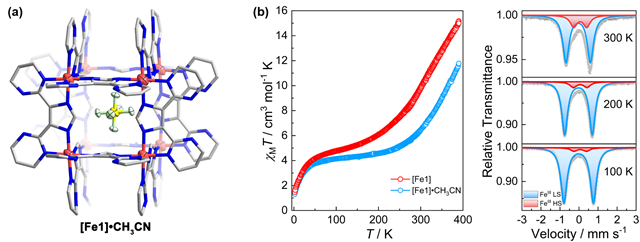

圖2. MOCs的晶體結構圖(a),溫度依賴的磁化率變化圖和57Fe穆斯堡爾譜圖(b)

圖3. 酸/堿誘導MOCs的光譜變化和磁響應

圖4. 質子化和去質子化MOCs的配體場分析

附課題組簡介:

陶軍,北京理工大學化學與化工學院特聘教授、博士生導師,國家杰出青年基金獲得者(2013)、福建省杰出青年基金獲得者(2009)、福建省科技創新領軍人才(2014)、福建省高校領軍人才(2014)、教育部新世紀優秀人才(2008),主要從事雙穩態多功能配合物材料的研究工作,已發表高水平學術論文百余篇,包括 J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Nat. Commun.、Chem. Soc. Rev. 等。

姚子碩,北京理工大學化學與化工學院特別研究員、博士生導師,日本九州大學博士、博士后,主要從事刺激響應分子基單晶材料的研究工作,作為第一或通訊作者在Nat. Chem. 、Nat. Commun. 、Matter 、J. Am. Chem. Soc. 、Angew. Chem. Int. Ed. 、CCS Chem.等高水平期刊發表40余篇學術論文,主持國家自然科學基金青年項目、面上項目,以及北京理工大學創新人才項目。

余蒙,北京理工大學化學與化工學院特別研究員、博士生導師,美國奧本大學博士,美國德州大學奧斯汀分校博士后,主要從事自旋態控制、磁共振造影劑等相關研究。以第一作者或通訊作者在J. Am. Chem. Soc. 、Angew. Chem. Int. Ed. 、Chem. Sci.、Acc. Chem. Res.、Chem Commun. 等高水平期刊發表論文多篇。

分享到: