北理工團隊在有機分子籠多尺度協同組裝的研究中取得新進展

發布日期:2024-12-23 供稿:化學與化工學院 攝影:化學與化工學院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數:

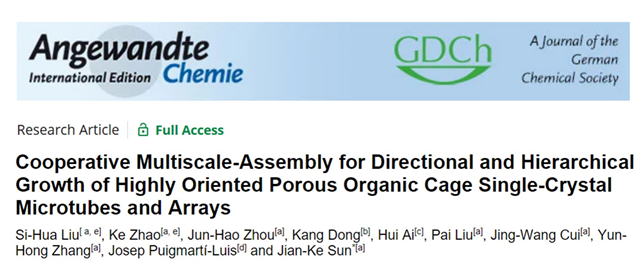

近日,北京理工大學化學與化工學院孫建科教授課題組在國際知名化學期刊《Angewandte Chemie International Edition》上發表題目為“Cooperative Multiscale-Assembly for Directional and Hierarchical Growth of Highly Oriented Porous Organic Cage Single-Crystal Microtubes and Arrays”的研究論文。該論文的第一作者為北京理工大學博士后劉四華和博士研究生趙科。此項研究得到了國家自然科學基金的資助及北京理工大學分析測試中心的支持。

拓撲結構與化學組分的多級次化(Hierarchization)是生物系統高效運行的基礎,也是人工多孔材料設計所遵循的基本準則。有機分子籠作為一種新興的零維多孔分子,具有開放微孔、分子結構豐富易修飾、可模塊化組裝、可溶液加工等特性,是構筑多級次結構的理想組裝基元,有望成為研究多級次多孔材料跨尺度組裝基本規律與仿生應用的平臺分子。近年來,孫建科教授課題組聚焦于多孔有機分子籠多級次結構跨尺度合成與仿生應用探索并取得系列研究進展。例如,建立了基于聚離子液體活性氫催化與剪切力協同的典型亞胺有機分子籠快速合成與結晶新方法(Nature 2020, 579 73; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22109);發展了基于靜電組裝-超交聯的分子籠多級嵌套腔室的構筑方法(Nat. Commun. 2022, 13, 1471);提出了基于分子籠-表面活性劑主客體疏水-疏水相互作用的多級孔分子籠納米晶的合成方法(Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 12490)。

然而,如何在構建多級孔材料的同時實現定向生長與孔道取向,尤其是在長程有序的單晶結構中,仍然面臨巨大挑戰。作者認為,解決這一問題的關鍵在于如何同步調控分子間相互作用和跨尺度形貌生長過程,即實現多尺度的協同組裝控制。

在前期研究的基礎上,課題組以典型有機分子籠CC3為研究對象,提出了一種基于物理與化學作用的多尺度協同控制自組裝策略。該策略結合分子尺度的分子堆積調控與介觀尺度流場的定向傳質,成功實現了孔道取向與定向多級次生長,一步構建出單晶級有機分子籠微管及其陣列結構。

圖1 多尺度協同調控構筑取向分子籠微管

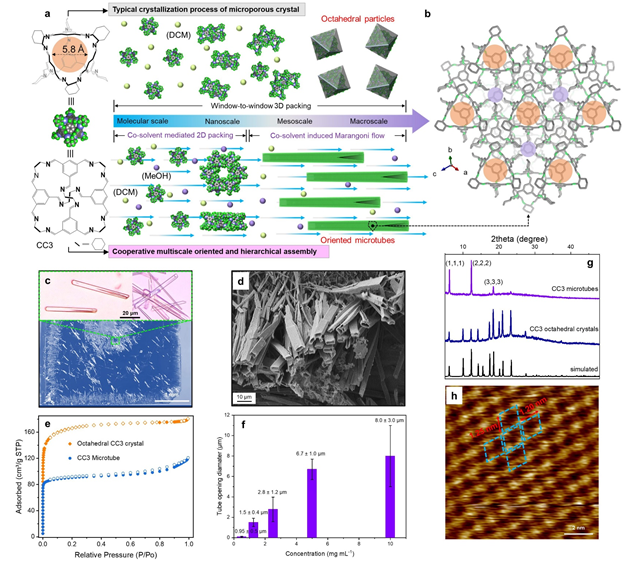

為了全面理解并最終控制加工與結構之間的關系,作者結合原位PXRD、高速相機觀察以及有限元模擬等多種手段,從不同尺度詳細研究了取向分子籠微管的形成機制。研究結果表明,引入引導劑甲醇在不同尺度上發揮了關鍵作用:在分子和納米尺度,甲醇調控分子堆積模式,使其從3D類金剛石結構轉變為2D層狀取向結構;在介觀和宏觀尺度,甲醇的引入誘發了馬蘭戈尼對流,從而引導取向分子籠微管的定向和擴散限制生長。

圖2 多尺度協同調控機制分析

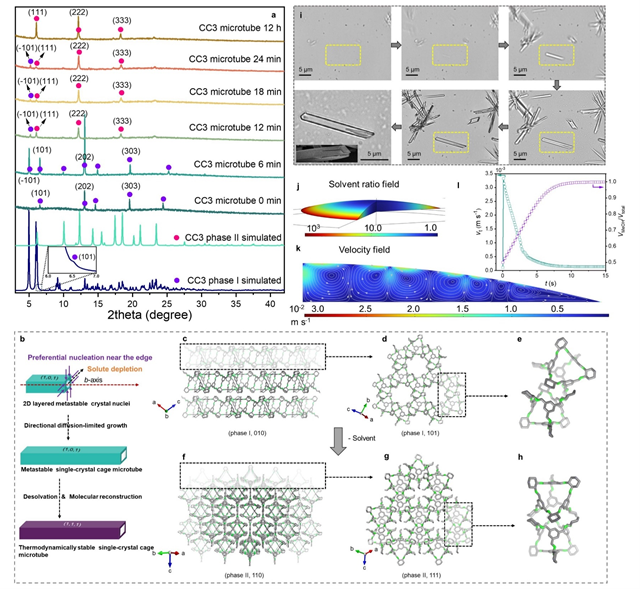

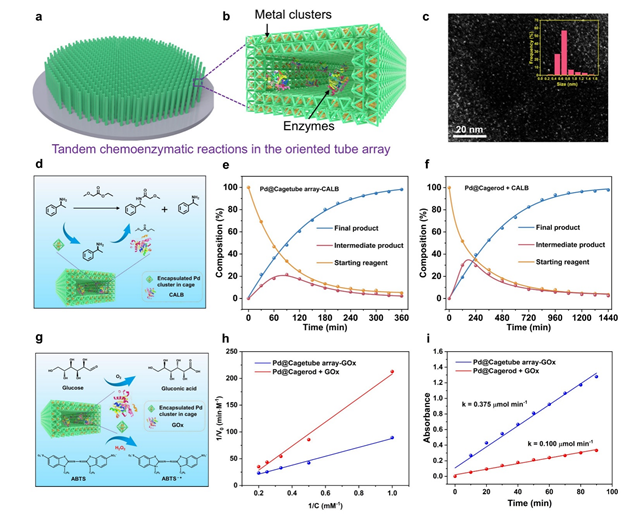

在此基礎上,作者通過控制流場方向,實現了分子籠微管生長方向的精確調控,成功構建了分子籠的2D和3D取向微管陣列。吸附實驗表明,與單一微孔結構相比,3D取向微管陣列顯著提升了傳質效率。進一步研究中,作者利用該3D取向微管陣列的微孔和管腔,分別固定了Pd團簇和酶(脂肪酶或葡萄糖氧化酶)。在一鍋化學-酶串聯反應中,該體系的催化活性較各組分的物理混合提高了3.8至4倍。該研究為有機分子籠多級次結構的跨尺度合成以及多孔分子基功能材料的溶液加工提供了新思路。

圖3 界面雙溶劑對流構筑CC3取向3D微管陣列

圖4 基于分子籠取向微管陣列多腔室負載活性位點的仿生串聯催化

原文鏈接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202421523

附通訊作者簡介:

孫建科,北京理工大學教授,博士生導師,特立青年學者,國家級青年人才。長期從事功能多孔材料化學方面的研究,在高效合成多孔材料并將其用于綠色催化、復合團簇仿生催化、分子識別等領域取得了一系列研究成果,在Nature、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Soc. Rev.、Acc. Chem. Res.、CCS Chem.等國際知名期刊雜志發表 SCI論文70余篇,多篇入選ESI高被引論文。曾入選皇家化學會Top 1%高被引學者,全球前2%科學家榜單等。

分享到: