北理工團隊在腔內(nèi)光子角動量高維調(diào)控研究方面取得重要突破

發(fā)布日期:2023-11-28 供稿:光電學院 攝影:光電學院

編輯:盛筠 審核:董立泉 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學光電學院高春清、付時堯團隊聯(lián)合中國科學技術大學史保森、周志遠團隊、加拿大蒙特利爾理工學院Shilong Liu博士以及新加坡南洋理工大學Yijie Shen助理教授,在激光諧振腔內(nèi)光子角動量高維調(diào)控研究方面取得顯著進展。通過將光子自旋-軌道角動量耦合引入V形激光諧振腔,首次實現(xiàn)了三體八維量子糾纏模擬態(tài),即高維經(jīng)典不可分離態(tài)(Classical non-separable state, CNSS)的激光諧振腔直接輸出。該研究成果提供了具有集成性的高維量子態(tài)經(jīng)典模擬源,以"Intra-Cavity Laser Manipulation of High-Dimensional Non-Separable States" 為題發(fā)表在光學頂級期刊Laser & Photonics Review(SCI一區(qū),IF:11.0)上。該研究工作得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金、北京市自然科學基金、博士后創(chuàng)新人才支持計劃等資助。北京理工大學是唯一第一作者及通訊作者單位,北京理工大學2021級博士研究生海瀾、2022級博士研究生張智超為共同第一作者,付時堯研究員為通訊作者。

CNSS光場是指由多個自由度耦合構造的光場,因其具有和量子糾纏態(tài)相似的數(shù)學形式,為許多量子過程的模擬提供了經(jīng)典光場下的解決方案。目前以自旋角動量(Spin angular momentum, SAM)-軌道角動量(Orbtial angular momentum, OAM)雙自由度耦合形成的矢量渦旋光場較為常見,但其維度較低,僅可用來模擬量子糾纏Bell態(tài),在高維多體的量子過程模擬方面還存在局限,且調(diào)控過程多在腔外進行,制約了集成化、小型化發(fā)展的應用需求。

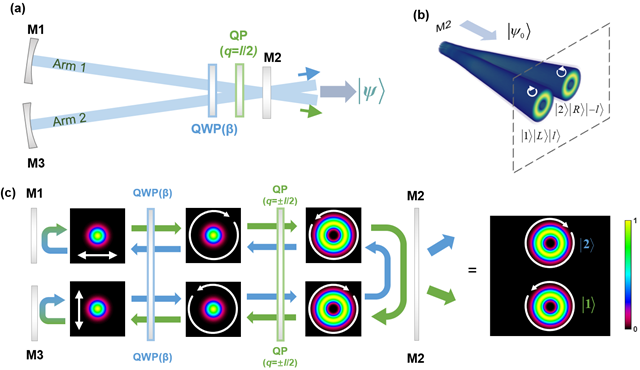

針對上述問題,為實現(xiàn)量子糾纏模擬中的維度拓展以及按需調(diào)控,該研究團隊將自旋-軌道角動量耦合機制引入特殊設計的V形激光諧振腔,在腔內(nèi)相互獨立地調(diào)控了SAM、OAM以及波矢三個自由度,三個自由度各自具有兩個本征態(tài),可構成一個完備的八維希爾伯特空間。通過對圖1(a)中自旋-軌道角動量耦合器件(QP)與腔內(nèi)偏振控制元件(QWP)的協(xié)同控制,可直接腔內(nèi)生成CNSS~,圖1(b)展示了經(jīng)典不可分離態(tài)空間結構光場,圖1(c)展示了具體的調(diào)控過程。

圖1 三自由度渦旋激光器結構以及調(diào)控機理

通過這種腔內(nèi)調(diào)控方法,可以實現(xiàn)CNSS在八維空間內(nèi)的正交基底選擇,然而若要控制基底權重以模擬量子糾纏中的最大糾纏態(tài)(GHZ態(tài)),還需要進行振幅和相位的精確控制。為了解決相位調(diào)控的難題,該團隊在輸出鏡窗口外單波矢路徑上垂直放置了一對K9光楔進行相位補償,這樣,可以實現(xiàn)三自由度經(jīng)典光場下的八組最大糾纏態(tài)模擬,驗證了完備的高維屬性。

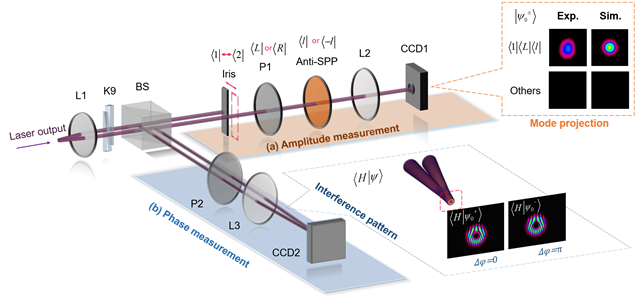

最后,該團隊參考量子糾纏系統(tǒng)中的判定方式對所生成GHZ模擬態(tài)進行了驗證,類比于量子態(tài)層析技術,結合傳統(tǒng)自由度的投影方法以及卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的相位分析方法,將高維光場依次投影至各個本征基底,如圖2所示,測得各基底的振幅和相對相位,獲取了完整的CNSS信息。

圖2 類量子層析投影方法

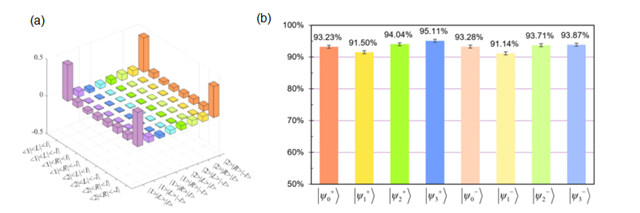

在此基礎上,該團隊重構了理論和實驗所得密度矩陣,數(shù)值計算其對應的保真度,實驗測得結果可達95%,如圖3所示。

圖3 類GHZ態(tài)實驗驗證結果

該研究工作分析了矢量渦旋激光器進行高維量子態(tài)模擬的可能,為實現(xiàn)更高維度下多粒子量子態(tài)的模擬奠定了基礎,為構造和驗證高維、多自由度類量子糾纏態(tài)提供了一種直接、穩(wěn)定、準確的方法。

附主要作者簡介:

海瀾,2021級博士研究生,導師為付時堯研究員,主要從事激光光場調(diào)控技術及應用研究,發(fā)表SCI論文7篇,申請發(fā)明專利2項。

張智超,2022級博士研究生,導師為高春清教授,主要從事激光光場調(diào)控技術及應用研究,發(fā)表SCI論文5篇,申請發(fā)明專利1項。

付時堯,北京理工大學長聘副教授(特別研究員)、博士生導師,主要研究方向為激光光場調(diào)控技術及應用。入選人社部“博新計劃”(2019),主持國家重點研發(fā)計劃等科研項目10余項,部分科研成果已經(jīng)工程化應用。在Adv. Photon.,Laser Photon. Rev.,PhotoniX、Photon. Res.、Adv. Photon. Nexus、Opt. Lett.等期刊上發(fā)表SCI論文60余篇;受邀在國內(nèi)外頂級學術會議上作邀請報告10余次;獲21項授權發(fā)明專利;出版專著2部。獲北京市自然科學二等獎(第一完成人,2022)、中國光學學會王大珩光學獎(2017)、中國電子學會優(yōu)博(2020)。現(xiàn)為中國光學學會、中國儀器儀表學會高級會員,中國激光與光電子行業(yè)協(xié)會激光應用分會青年委員,中國激光雜志社第三屆青年編輯委員會委員,《光學學報》《紅外與激光工程》《應用光學》等青年編委,是Nature、Optica、ACS等系列期刊審稿專家。

分享到: