北理工教師及合作者在面向高比能、長循環金屬鋰電池的原位界面設計方面取得研究進展

發布日期:2023-06-13 供稿:前沿交叉科學研究院 攝影:前沿交叉科學研究院

編輯:楊婧 審核:陳棋 閱讀次數:

金屬鋰電池中負極/電解液界面的固體電解質界面膜(SEI)在循環過程中反復破裂-再生,引發活性鋰和電解液持續反應、消耗,是導致電池循環穩定性迅速惡化的關鍵因素。北理工前沿交叉院黃佳琦、張學強及其合作者在Nature Energy期刊上發表題為“Homogeneous and mechanically stable solid–electrolyte interphase enabled by trioxane-modulated electrolytes for lithium metal batteries”的研究論文。本文通過三聚甲醛基電解液設計原位構筑雙層固體電解液界面膜(SEI),同時提升SEI均勻性和機械穩定性,實現高比能金屬鋰軟包電池(440 Wh kg?1)的130次穩定循環。雙層SEI由富含LiF的內層提升鋰離子輸運均勻性,富含鋰化聚甲醛的外層增強SEI的機械穩定性。雙層SEI能夠有效抑制鋰沉積/脫出過程中SEI的破裂和重構,減少活性鋰和電解液消耗,顯著延長電池循環壽命。

電動汽車、便攜式電子設備等可持續發展對高能量密度電池的需求日益迫切。石墨基鋰離子電池的能量密度正在接近350 Wh/kg的上限,而金屬鋰電池能量密度可超過400 Wh/kg,是有希望的下一代電池體系。然而,金屬鋰電池的循環壽命短,嚴重阻礙了它的實際應用。

活性鋰和電解液的快速耗盡是造成金屬鋰電池循環壽命短的主要原因。SEI作為鋰和電解液之間的納米級尺度鈍化層,可以終止鋰和電解液之間的持續反應。然而,普通電解液衍生的SEI均勻性和機械穩定性差。SEI不均勻性導致鋰離子通量在空間上不均勻,進一步導致鋰沉積/脫出不均勻。同時,SEI的機械穩定性較差,在不均勻的鋰沉積/脫出過程中,應力分布不均勻會導致SEI破裂,再次引發活性鋰與電解液反應。因此,原位調控SEI組成結構以協同提高SEI均勻性和機械穩定性,緩解活性鋰和電解液之間的持續反應,對穩定鋰金屬負極和提升金屬鋰電池循環壽命至關重要。

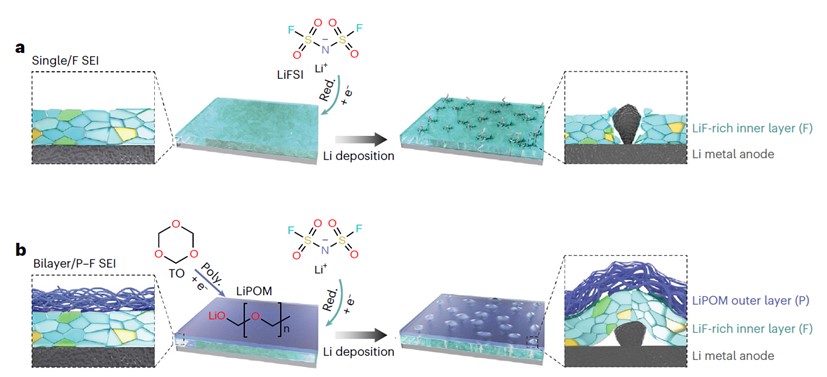

圖1. 單層SEI和雙層SEI在鋰沉積過程中的結構演變示意圖。

單層SEI是局部高鹽中LiFSI衍生的富含LiF的SEI,在鋰沉積過程中易破裂-再生。雙層SEI是由富含LiF的內層和高機械穩定性的LiPOM外層構成,能夠緩解SEI的破裂-再生。

圖2. DME和TO基電解液的溶劑化結構和還原行為。(a) DME-和 (c) TO-電解液的MD模結果。(c)DME-和 (d) TO-電解液中代表性的鋰離子溶劑化層的示意圖。(e) DME-和 (f)TO-電解液中Li-ODME、Li-OFSI?、Li-OHFE和Li-OTO的RDF圖。(g) 基于密度泛函理論計算的DME、TO和FSI?的還原電位。

圖2理論計算證明,TO可以參與鋰離子的溶劑化鞘層。此外,在兩種電解液中,FSI?和DME都參與了鋰離子的溶劑化鞘層,類似于局部高鹽的溶劑化結構,是一種典型的陰離子衍生SEI的電解液。TO的還原電位(0.58 V)高于DME (0.31 V); 而兩者都明顯低于FSI? (1.57 V)。因此,FSI?比TO和DME優先還原,形成雙層SEI中富含LiF的內層,而TO比DME優先還原,在SEI外層生成LiPOM。

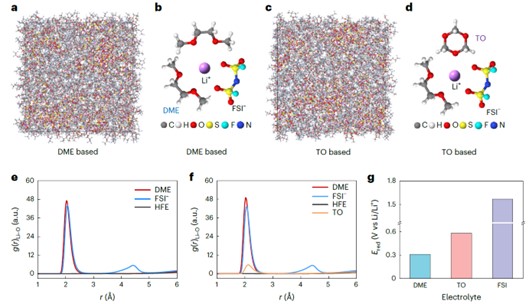

圖3. 用ToF-SIMS分析了SEI的三維納米結構。(a)單層SEI和(b)雙層SEI的ToF-SIMS三維圖像。(c) LiF?和(d) C2H2O?在不同SEI中對應的ToF-SIMS深度曲線。

圖3中LiF?和C2H2O?分別是LiF和有機組分的特征離子片段。單層SEI和雙層SEI中都含有豐富的LiF,但雙層SEI比單層SEI含有更多的有機組分,這意味著TO可以分解成LiPOM并參與SEI的形成。此外,TO分解形成的有機組分均勻分布在LiF的表面,構成了雙層的SEI。相比之下,DME基電解液僅分解形成了含LiF的單層SEI。

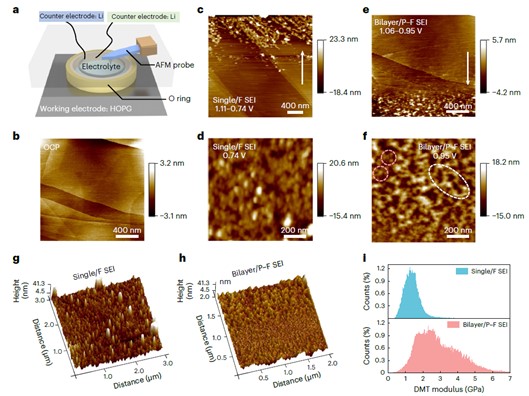

圖4. 原位電化學原子力顯微鏡分析了SEI的形成過程和力學穩定性。(a)原位電化學AFM電池示意圖。(b) HOPG在OCP (3.0 V)下的AFM形貌圖。循環伏安法掃描(c, d)單層SEI和 (e, f)雙層SEI的AFM形貌圖。(g)單層SEI和 (h) 雙層/SEI的高度圖像。(i)單層SEI和雙層SEI的DMT模量分布。

圖4采用原位電化學原子力顯微鏡(AFM)實時探測SEI的動態形成和力學穩定性。在單層SEI的形成過程中,在1.11 V以下存在許多微小且不規則的納米顆粒(約十幾個納米)。這些納米顆粒繼續生長持續到0.74 V(圖4c)。在0.74 V下,顆粒狀沉積物增大至數十納米,完全覆蓋HOPG表面(圖4d)。同時,沒有其它形態的沉積物存在,滿足單層SE I的設計。根據計算和報道的還原勢,這些顆粒狀沉積物是FSI?的分解產物。當涉及雙層SEI時,在1.06 V以下開始出現與單層SEI相似大小和形狀的納米顆粒,該值再次與單層SEI相似(圖4e, 4f)。然而,在0.95 V時,可以識別出兩種不同的粒子,多孔但相互連接的沉積物(用白色圓圈表示)形成于顆粒狀物質(用粉色圓圈表示)之上,因為相互連接的沉積物通常在AFM圖像中具有更高的高度輪廓。因此,通過原位AFM證明了雙層SEI的形成過程。該雙層SEI在高度上僅有10–22nm,而單層SEI的高度為25?35 nm,這說明雙層SEI具有良好的空間均勻性。此外,雙層SEI的DMT平均模量是單層SEI的2.1倍(2.9 vs. 1.4 GPa),這說明雙層SEI能夠提升SEI的機械穩定性。

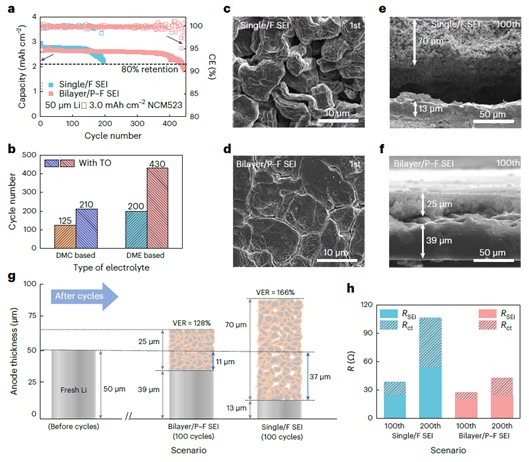

圖5. 不同SEI對鋰金屬扣式電池循環穩定性、鋰形態和界面動力學的影響。(a)不同SEI中Li | NCM523扣式電池的循環性能,(b)不同電解液中,Li | NCM523電池的循環性能比較。(c, e) 單層 SEI和 (d, f) 雙層SEI在循環過程中的SEM俯視圖和截面圖。(g)循環100次后,鋰負極的結構演變及體積膨脹。(h) Li | NCM523電池在單層SEI和雙層SEI中阻抗演變。

在Li | NCM523扣式電池中評估了雙層SEI的有效性,包括超薄鋰金屬負極(50 μm)和高負載陰極(3.0 mAh cm?2)。具有雙層SEI的電池具有430次循環的壽命,不僅比具有單層SEI的電池長115% (圖5a)。雙層SEI能夠有效的促進鋰的均勻沉積,減少死鋰的生成,并能夠有效的抑制金屬鋰負極在循環過程的體積膨脹。此外,雙層SEI能夠有效降低鋰金屬負極的界面阻抗,提升鋰金屬負極的界面穩定性。

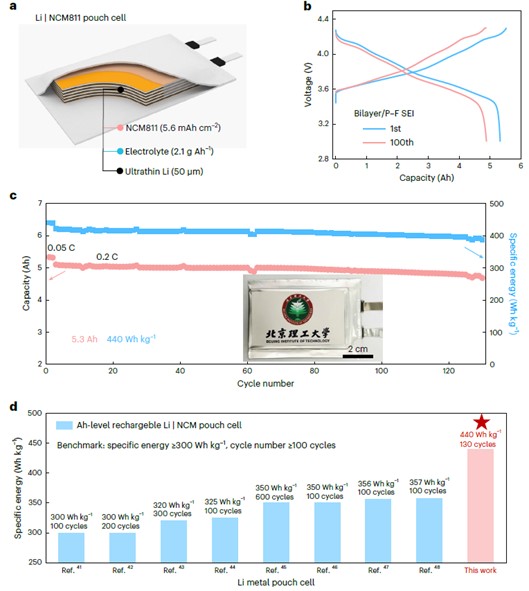

圖6. 雙層SEI 在440 Wh kg?1級軟包電池中的循環性能。(a) 440 Wh kg?1級Li | NCM811軟包電池示意圖。(b) 軟包電池的充放電曲線。(c) Li | NCM811軟包電池的循環性能。(d) 軟包電池循環性能與文獻報道的性能對比圖。

構筑5.3Ah的Li | NCM811軟包電池能夠實現440 Wh kg?1的能量密度,并在循環130次后具有91.7%的容量保持。此外,根據電池級能量密度> 300 Wh kg?1和循環壽命>100次這兩個指標,對所文獻所報道的Li | NCM電池的性能進行了比較,說明了雙層SEI可有效提升實用化條件下鋰金屬電池負極的界面穩定性。

本文提出了一種納米尺度雙層結構SEI的設計,以同時提升SEI均勻性和機械穩定性,緩解SEI破裂、再生,提升金屬鋰負極循環穩定性。該雙層SEI通過電解液設計原位構筑,通過內層LiF改善均勻性和外層LiPOM提高機械穩定性。通過多種表征和理論計算,揭示了SEI形成機制、組成結構、均勻性和機械穩定性。雙層SEI均勻性和機械穩定性的提升,有利于高度可逆的鋰沉積/剝離,實現了440 Wh kg?1的金屬鋰軟包電池130次循環。這項工作針對高比能、長循環金屬鋰電池中負極/電解液界面均勻性和機械穩定性差的問題,提出了雙層SEI結構設計,緩解SEI反復破裂-再生,期望該設計原理可以應用于其他新興的電池體系。

上述研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、北京市自然科學基金等支持。

原文信息及連接:

Qian-Kui Zhang+, Xue-Qiang Zhang+, Jing Wan, Nan Yao, Ting-Lu Song, Jin Xie, Li-Peng Hou, Ming-Yue Zhou, Xiang Chen, Bo-Quan Li, Rui Wen, Hong-Jie Peng, Qiang Zhang, Jia-Qi Huang*, Homogeneous and mechanically stable solid–electrolyte interphase enabled by trioxane-modulated electrolytes for lithium metal batteries, Nat. Energy, 2023, doi: 10.1038/s41560-023-01275-y.

https://www.nature.com/articles/s41560-023-01275-y

附作者介紹:

黃佳琦,北京理工大學前沿交叉科學研究院教授,博士生導師,九三學社社員。主要開展高比能電池能源化學研究。在Nat. Energy, Angew. Chem., J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater.等期刊發表論文200余篇,其中70余篇為ESI高被引論文,h因子110。擔任中國顆粒學會理事會理事,中國化學會能源化學專委會委員,J. Energy Chem., InfoMat等期刊編委,Chin. Chem. Lett.、Green Energy Environ.、Energy Mater. Adv.等期刊青年編委。曾獲評2016年中國化工學會侯德榜化工科技青年獎,2018年中國顆粒學會青年顆粒學獎,2018年國家級人才計劃,2020年北京市杰出青年科學基金,2022年顆粒學會自然科學一等獎,2022年第十七屆中國青年科技獎特別獎等。2018-2022年連續入選科睿唯安全球高被引科學家。

張學強,北京理工大學前沿交叉科學研究院助理教授,主要從事二次電池中固液界面電化學模型及調控的研究工作,聚焦于高比能、長循環金屬鋰電池、鋰硫電池等。先后于天津大學化工學院和清華大學化工系獲得學士和博士學位。以第一/通訊作者在Nat Energy, Sci Adv, JACS, Angew Chem, Adv Mater, Chem, Joule, J Energy Chem, CCL等期刊發表SCI論文50余篇,h因子46。擔任Chinese Chemical Letters青年編委和Chem Soc Rev, JACS, Angew Chem, Adv Mater, Adv Energy Mater, J Energy Chem等期刊獨立審稿人。獲得全國先進儲能技術創新挑戰賽技術創新獎、中國顆粒學會優秀博士學位論文等獎勵。2021、2022年入選科睿唯安全球高被引科學家。

分享到: