北理工團隊在構筑高效率且批次穩定的有機太陽能電池給體材料方面取得重要進展

發布日期:2022-08-30 供稿:化學與化工學院

編輯:段凱龍 審核:王振華 閱讀次數:

近日,北理工化學與化工學院王金亮教授團隊在構筑高效率且批次穩定的有機太陽能電池聚合物給體材料方面取得重要進展,相關研究成果發表在國際能源領域著名期刊《ACS Energy Letters》(DOI: 10.1021/acsenergylett.2c01316)上,題為“A Random Terpolymer Donor with Similar Monomers Enables 18.28% Efficiency Binary Organic Solar Cells with Well Polymer Batch Reproducibility”。北京理工大學為唯一作者通訊單位,化學與化工學院王金亮教授與安橋石特別研究員為該論文的通訊作者,博士研究生白海瑞為論文的第一作者,本科生劉明樵(其本科畢業論文被評為2021年北京市普通高等學校優秀本科生畢業設計(論文))為共同作者。

為實現“雙碳”目標,開發與利用高效率清潔能源是國家能源戰略中重大科學問題之一。有機太陽能電池(Organic solar cells, OSCs)作為一種綠色光電轉換技術,具有原料來源廣、柔性、多彩、半透明、可大面積印刷或卷對卷(Roll-to-Roll)生產、環境穩定性高等技術優點,在太陽能轉換領域綻放光彩并展現出巨大的商業應用前景。有機太陽能電池的性能主要取決于活性層光吸收、激子離解、電荷傳輸和收集能力等,設計合成新型高性能給/受體材料結合器件優化是提升有機太陽能電池性能最有效的途徑。目前,聚合物給體材料的性能批次差異性大是有機太陽能電池所面臨的主要問題之一。能否開發高性能并對分子量不敏感的聚合物給體材料對有機太陽能電池發展十分重要。關于有機太陽能電池給體材料設計,三元共聚合策可通過將第三組分合成砌塊引入給電子-缺電子(D-A)交替的聚合物主鏈中,從而形成1D/2A或2D/1A無規聚合物結構。通過控制各組分的比例,可以有效地調節目標三元共聚合物給體的能級、吸收光譜、溶解度、聚集和結晶等材料本征性質,從而獲得高效有機太陽能電池給體材料。在過去工作中,當引入形狀或構型差異大的第三組分模塊時,常存在隨機序列分布效應從而產生結構不規整的聚合物主鏈,會造成分子間堆疊的無序性,從而會對鏈間的電荷傳輸性能產生不良影響。因此,開發具有結構規整和高光電轉換效率(PCE)且批次重現性好的三元共聚合物給體材料仍然是一個挑戰,也是目前有機太陽能電池材料研究領域的研究熱點之一。

王金亮教授與安橋石特別研究員團隊聯合國內外課題組,采用新型給/受體材料的創制、機器學習輔助篩選材料的策略以及高效率器件制備與表征手段等多維度和交叉合作的研究思路,在硒吩化與端基鹵素調控給/受體材料與高性能有機太陽能電池器件制備( ACS Energy Lett. 2018, 3 , 2967; ChemSusChem 2021, 14 , 4454; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 , 19241(ESI高被引論文); Energy Environ. Sci. 2022, 15 , 320; Adv. Funct. Mater. 2022, 32 , 2108289; Adv. Funct. Mater. 2022, 32 , 2200807等)、高效全小分子有機太陽能電池器件制備( Energy Environ. Sci. 2021, 14 , 3945(ESI高被引論文); ACS Energy Lett. 2021, 6 , 2898等)以及機器學習輔助有機太陽能電池材料研究( Energy Environ. Sci. 2021, 14 , 90(ESI高被引和熱點論文); J. Mater. Chem. A 2021, 9 , 15684(ESI高被引和熱點論文); Chem. Eur. J. 2022, 28 , e202103712(ESI高被引和熱點論文); J. Mater. Chem. A 2022, 10 , 4170(ESI高被引和熱點論文))等方面取得了一系列研究進展。基于該系列研究工作基礎,同時考慮到從骨架相同或相似但官能團不同的單體中選擇雙富電子單元(D)或雙缺電子單元(A)與另外缺電子單元(A)或富電子單元(D)合成三元共聚合物,不僅可以減少共聚形成的無序排列效應,也可以保持無規三元聚合物在優化光電性能和獲得更有利形貌方面的優勢。因此,王金亮教授團隊近期以兩種結構相似但官能團不同的單體(BDT-F/BDT-Cl)為富電子單元,苯并噻二唑并二噻吩衍生物(DTBT)作為缺電子單元,通過調整摩爾比成功合成兩類三元共聚合物給體D18-20%Cl和D18-40%Cl (圖 1)。

圖1:(a)材料的化學結構;(b)表面靜電勢(ESP);(c)薄膜的吸收光譜;(d)變溫吸收 I 0?0/ I 0?1強度比圖;(e)給/受體材料的能級分布圖。

實驗結果表明,隨著氯代單體比例的逐漸增加,D18-20%Cl和D18-Cl40%Cl的HOMO能級逐漸下降,有利于提升開路電壓( V OC)。D18-20%Cl純薄膜顯示出明顯提高的結晶,基于D18-20%Cl:Y6共混薄膜具有分布良好的纖維狀互穿網絡形貌和好的“face-on”結晶,從而表現出更平衡和更強的空穴/電子遷移率與抑制的復合,有助于提升器件的短路電流密度( J SC)與填充因子(FF)。同時,通過使用結構相似策略并控制兩種不同鹵素(F和Cl)取代的單體比例可協同提高三元聚合物給體D18-20%Cl結晶,同時克服過量Cl代單體導致的溶解度降低的問題。使得D18-20%Cl在較寬的分子量范圍內顯示出良好的結晶性和加工性。

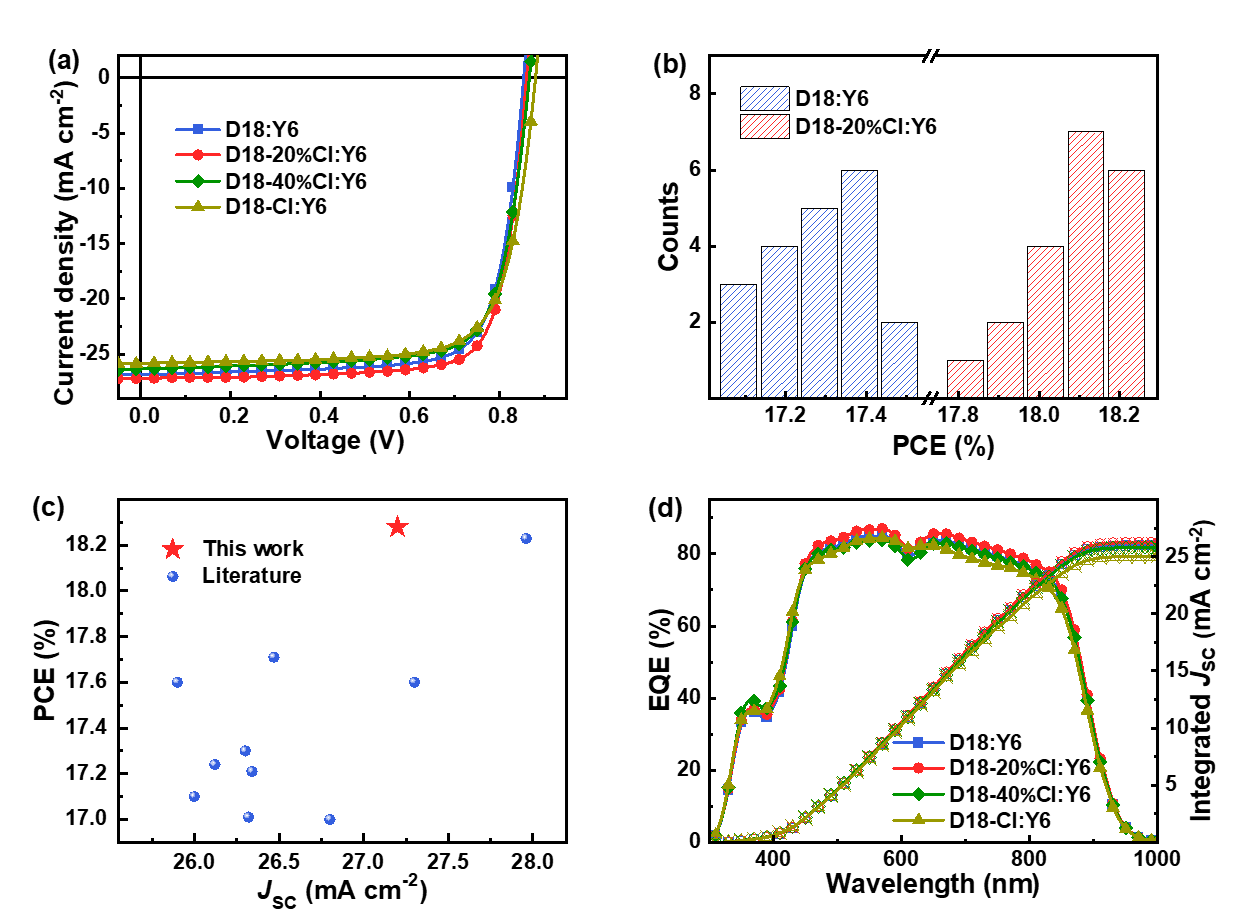

圖2:(a)太陽能電池的 J-V 曲線;(b)基于D18:Y6,D18-20%Cl:Y6器件的PCE統計直方圖;(c)文獻中報道基于三元聚合物給體器件PCE與 JSC 統計;(d)EQE外量子效率圖。

最終,基于三元聚合物給體D18-20%Cl:Y6的器件獲得18.28%的PCE,該PCE是目前基于三元聚合物給體的二元有機太陽能電池的最高效率值之一(圖 2)。器件效率的提升主要歸因于更高效的電荷生成和提取,其得益于光子捕獲的增加、能級及形貌的優化(圖 3)。同時,基于D18-20%Cl:Y6的器件在較寬的分子量范圍(56.0-103.4 kDa)表現出高于17%的PCE,這表明三元聚合物給體D18-20%Cl具有良好的器件性能同時具有對分子量不敏感的特性。因此,三元聚合物給體D18-20%Cl在未來的大規模、多批次合成中具有巨大的實用潛力。該工作證實了結構骨架相似但具有不同類型的鹵原子的富電子單體進行三元共聚的策略在光伏給體材料性能優化和減少聚合批次差別方面具有積極作用,其對后續高性能有機太陽能電池材料的設計具有重要意義。

圖3:D18:Y6(a,e,i),D18-20%Cl:Y6(b,f,j),D18-40%Cl:Y6(c,g,k)和 D18-Cl:Y6(d,h,l)的AFM形貌圖、TEM形貌圖和2D-GIXRD衍射圖。

上述研究工作得到了國家自然科學基金項目、國家海外高層次人才青年項目、北京理工大學特立青年學者計劃等項目的資助以及北京市光電轉換材料重點實驗室的支持。北京大學裴堅教授、北京理工大學分析測試中心、北京工商大學李熊教授為材料及器件表征提供了支持和幫助。上海交通大學劉烽教授在形貌分析方面提供了幫助。上海同步輻射光源中心BL14B1線站為2D-GIXRD測試提供了支持。

文章全文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.2c01316

附作者簡介:

王金亮,化學與化工學院教授、博士生導師。2008年北京大學博士畢業。主要從事有機與高分子光電能量轉換材料化學研究,在單分散多氟代光伏給體材料和高效率含硒吩受體材料的高效合成以及器件性能調控方面開展了有特色的研究工作。先后主持承擔了國家自然科學基金項目、北京市自然科學基金面上項目、北京理工大學特立青年學者計劃等課題。至今在 J. Am. Chem. Soc. 等國際高水平學術期刊上發表SCI論文80余篇,總被引用6000余次。2016年被評為北理工優秀碩士學位論文指導教師,2021年被評為北京市優秀本科畢業論文指導教師。目前擔任《北京理工大學學報英文版》第八屆編委會委員。

安橋石,北京理工大學化學與化工學院特別研究員、博士生導師。2020年4月加入北京理工大學化學與化工學院,主要從事有機光電子材料與器件方面的工作。迄今以第一/通訊作者身份在 Energy Environ. Sci. ; Angew. Chem., Int. Ed. ; ACS Energy Lett .; Adv. Funct. Mater. ; Nano Energy 等國際高水平期刊上發表SCI論文30余篇,其中ESI高被引論文9篇,論文共計被引6000余次,主持國家自然科學基金等項目。

分享到: