北理工團隊實現甚長波紅外波段的探測及成像應用

發布日期:2024-04-25 供稿:光電學院 攝影:光電學院

編輯:盛筠 審核:董立泉 閱讀次數:

圖1. 長波及甚長波紅外量子點探測器

近日,北京理工大學光電學院郝群教授團隊陳夢璐準聘教授突破現有量子點探測波長極限,首次實現甚長波紅外波段的探測及成像應用(如圖1所示),研究成果以“Very Long Wave Infrared Quantum Dot Photodetector up to 18 μm”為題發表于光學頂刊Light:Science & Applications。

紅外波段與大氣窗口相匹配,廣泛應用于環境監測、氣體傳感和危害探測。根據瑞利散射定律,散射與波長的四次方成反比,所以長波紅外(LWIR, 6-15 μm)和甚長波紅外(VLWIR,15-30 μm)在傳播距離上更具有優勢。然而該波段不能被人眼直接感知,需要借助于光電探測器。紅外光電探測器能把所接受的紅外輻射轉換為電信號,是紅外探測和成像系統的核心部件,也是紅外技術發展的關鍵。

目前,光子型紅外探測器是依靠碲鎘汞和II型超晶格等昂貴外延材料,其信號導出需要與讀出電路倒裝鍵合,工藝復雜。相比之下,膠體量子點作為新型半導體材料,具有紅外波段可調控、化學法制備成本低、與硅基電路直接耦合的優勢,為紅外探測器件提供了新思路。2023年,量子點及光電應用相關成果獲得諾貝爾獎,然而其光電應用主要波段仍局限于可將光等較短波段。這是由于量子限域效應打開塊體半導體帶隙,即相應塊體半導體帶隙決定了量子點能級下限和探測波長極限。

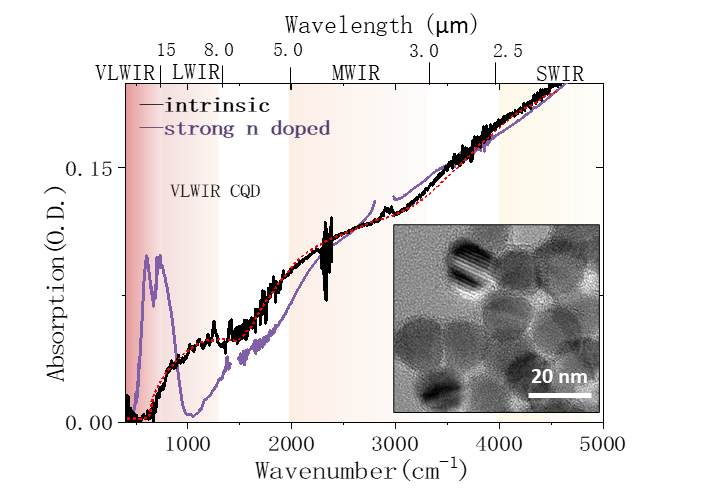

為超越現有量子點紅外探測波長極限,本項工作突破了極限尺寸半金屬量子點合成及光電器件制備技術,首次實現甚長波紅外18微米量子點光電探測器。本項工作基于零帶隙半金屬材料,設計了高活性、離去性前驅體,開發了成核-生長分離的滴定生長技術,獲得高穩定性的近玻爾半徑尺寸量子點膠體且其吸收譜覆蓋長波紅外及甚長波紅外(如圖2所示)。

圖2. 極限尺寸半金屬量子點紅外吸收光譜及形貌圖

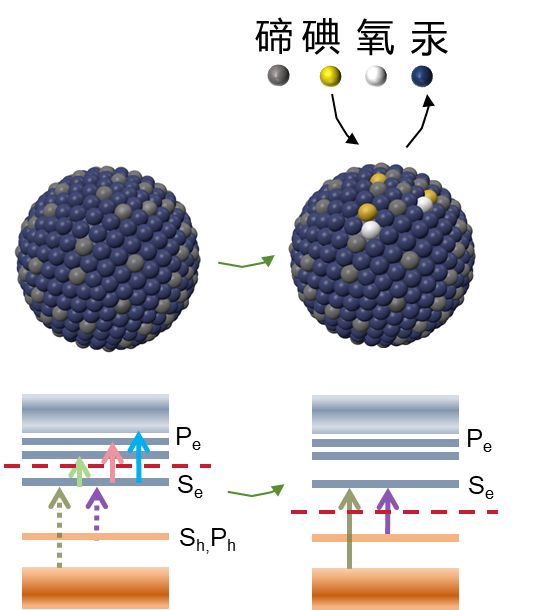

本工作通過薄膜場效應管及雙電位電化學實驗探明了極限尺寸紅外量子點光電探測性能的主要限制是光生載流子漂移長度與傳輸通道長度相比較短。針對該難點,研究組在前期配體交換(Nature Materials 2020, 19, 323–329. https://doi.org/10.1038/s41563-019-0582-2)及表面偶極子摻雜調控(Light: Science & Applications 2023, 12 , 2,https://doi.org/10.1038/s41377-022-01014-0)工作的基礎之上,提出了碘離子配體修飾方法(如圖3所示),鈍化量子點的富金屬表面,實現摻雜精準調控。

圖3. 碘溶液處理過程示意圖

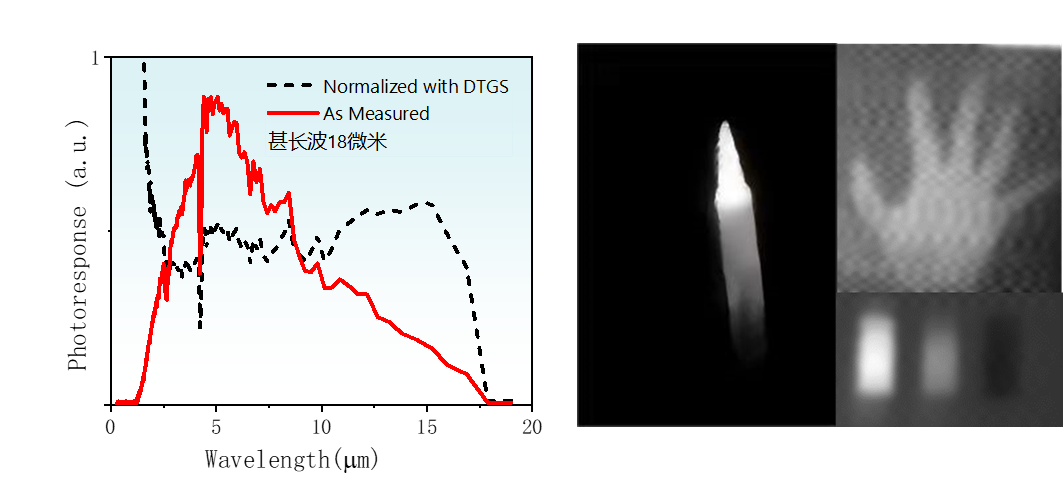

一方面,碘離子鈍化降低了N型摻雜載導致的帶內躍遷競爭,抑制了載流子背散射,降低了器件的暗電流及暗噪聲。另一方面,短鏈配體交換技術,提高了量子點中載流子電學耦合強度,大幅度提升量子點載流子遷移率100倍,提高了光生載流子收集效率。該方法極大的提升了器件的性能,例如,在80K下的10微米長波紅外探測器比探測率超過109Jones,響應度0.13A/W, 比現有報道提升了100倍。同時,本工作首次突破現有量子點波長探測極限至18微米甚長波紅外(如圖4所示),該波段獨特亞穩態物性為臨界量子態研究依據。

圖4. 光電探測器的響應光譜及單點掃描成像應用

綜上,此次工作突破極限尺寸量子點合成技術,提出碘離子量子點表面鈍化從而實現摻雜精確調控及輸運性質優化,并以此為基礎制備光電探測器,突破現有量子點光探測波長極限至甚長波紅外。

在科學意義上,紅外量子點是量子力學與納米技術的結合,其物理性質臨界于塊體及納米材料、金屬及半導體之間。本工作極大促進了量子點表面態及光電極限特性研究。

在技術意義上,極限尺寸半金屬量子點合成技術拓寬了紅外材料選擇范圍、豐富了紅外材料制備方法。本工作成功驗證了探測器的實際應用功能。

該研究成果第一作者薛曉夢博士研究生、郝群教授、陳夢璐準聘教授,通訊作者陳夢璐準聘教授。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41377-024-01436-y

附作者介紹:

陳夢璐,北京理工大學準聘教授。國家級青年人才,北京市科技新星,中國科協青年托舉人才。長期從事紅外量子點材料及探測成像相關工作,以第一或通訊作者發表包括Nature Materials,Light: Science & Applications, ACS Nano在內的SCI論文30余篇。在室溫運行紅外量子點光電探測器、帶內躍遷窄帶紅外量子點探測器、長波及甚長波量子點紅外探測器等方面均實現國際首創性突破。

郝群,北京理工大學兼職教授。國家級高層次人才,科技部重點領域創新團隊負責人,教育部跨世紀優秀人才,北京市教學名師,全國“巾幗建功”標兵。長期在新型光電成像傳感技術和光電精密測試技術領域從事教學和科研工作,主要研究方向包括新型光電成像技術、仿生光電感測技術、抗振干涉測量技術及儀器等方面。主持國家自然科學基金儀器專項/重點項目、科技部重點研發計劃、國家863項目等。

分享到: