北理工團隊在氮化碳基半導體光催化合成能源品方面發表綜述文章

發布日期:2022-09-30 供稿:生命學院 攝影:生命學院

編輯:肖雯 審核:周連景 閱讀次數:

近日,北京理工大學生命學院綠色生物制造團隊在石墨相氮化碳(g-C3N4)光化學材料方面發表綜述文章,相關成果以“Design and Application of g-C3N4-based Materials for Fuels Photosynthesis from CO2 or H2O Based on Reaction Pathway Insights”為題發表于頂級期刊《Journal of Colloid and Interface Science》(影響因子9.965),北京理工大學生命學院2019級博士生賀濱為第一作者,通訊作者為孫劍教授。

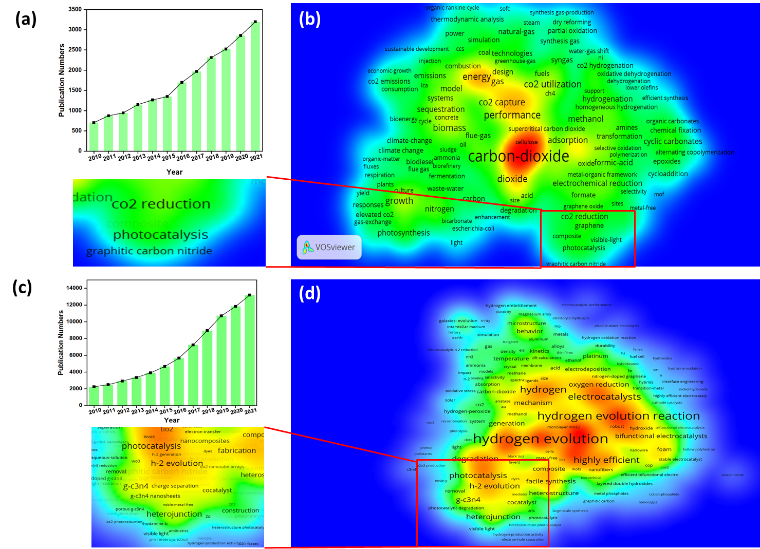

隨著工業化進程的加劇及人口的不斷增長,能源危機和環境污染成為全球性問題。探索清潔可再生能源的生產及CO2高值化利用對于緩解能源危機、改善環境狀況以及促進碳中和具有重要意義。受植物光合作用的啟發,以太陽光為驅動力,在半導體催化劑的作用下,實現光催化CO2轉化(CRR)及光解水制氫(HER)正在逐步成為具有巨大發展潛力的策略。如何合理地設計高效的半導體光催化劑已成為相關領域的一個研究熱點(圖1)。

圖1. 基于Web of Science及VOS Viewer分析所得到的研究熱點示意圖

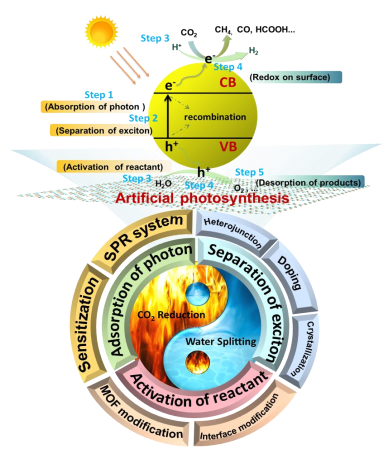

石墨相氮化碳(g-C3N4)作為一類具有可見光響應的非金屬有機聚合半導體,被譽為“圣杯光催化劑”,在實現上述過程中表現出獨特的優勢(如綠色、經濟、產物多樣等),然而,受帶隙結構、界面特性等影響,g-C3N4催化效率難以有效滿足實際需求。針對g-C3N4可見光利用率低、載流子復合嚴重等問題,課題組前期對其進行了較為系統的改性研究,從化學修飾、異質結強化、電子調控角度出發,發展了基于生物基碳修飾( Appl. Surf. Sci. , 2020, 527, 146737; Green Energy Environ., 2020, 823-845)、堿金屬-同質結構建( Appl. Surf. Sci. , 2022, 575, 151695),聚合離子液體納米核殼材料復合( Chem. Eng. J., 2022, 135625)等策略,較好地提升了g-C3N4的可見光催化降解污染物以及光解水產氫性能。在本綜述中,作者嘗試將HER及CRR催化反應過程分解為5個主要步驟(圖2):① 光子吸收及載流子產生、② 載流子分離及遷移、③ 反應物的吸附及活化、④ 界面氧化還原反應以及⑤ 產物的脫附;其中,①~③是主要的決速步驟。其中,光子吸收作為第一步決定了對太陽光的利用率。作者指出通過表面光敏化、等離激元共振效應(SPR)可以有效地拓展光譜吸收范圍,增加對可見光的捕獲能力,進而產生更多的電子空穴對。同時,作者通過分析光敏化及SPR效應的作用機理,詳細闡述了這兩種策略的設計原則及應用條件。針對載流子復合嚴重的問題(第②步),作者從問題的原因出發(帶隙、導電性等),總結了主要解決策略,如異質結構建、元素摻雜及提高結晶性等。進而,詳細討論了異質結種類、摻雜元素及結晶性提升的作用機理、優缺點、構建策略等。針對反應物的活化和吸附(第③步),作者指出通過界面修飾及多孔材料復合能增加對反應物的吸附活化,抑制副反應發生,從而提升催化反應的效率。

圖2. CRR及HER的反應過程及強化手段

最后,針對設計高效光催化劑用于CO2轉化及氫能制備,作者認為催化劑的設計除了要關注材料結構和性能之外,還需要更加關注反應體系的特點和難點。因此,結合先進的原位表征手段,深入地理解CRR及HER的反應機理、光生載流子的傳輸路徑、反應物的界面行為等,對于催化劑的設計具有重要意義。發展多場耦合策略(光-熱,光-電,光-酶等)能夠集合多重優勢,實現CRR及HER過程反應速率的大幅提升。本工作的開展旨在為設計高效光催化材料、光熱材料等提供參考和借鑒。

論文詳情:Bin He, Yuandong Cui, Yu Lei, Wenjin Li, Jian Sun, Design and Application of g-C3N4-based Materials for Fuels Photosynthesis from CO2 or H2O Based on Reaction Pathway Insights. DOI:10.1016/j.jcis.2022.09.114.

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.09.114.

附團隊簡介:

綠色生物制造團隊圍繞國家“雙碳”和可持續發展戰略需求,注重化學、生物、化工、材料等多學科交叉融合,開展功能化離子液體基礎及應用研究,具體方向包括功能化離子液體設計及微環境作用,生物基化學品和材料合成,光、電、熱、生物等過程耦合,以及仿生功能器件構建等。團隊現有教師3人,負責人為孫劍教授,北京理工大學特立青年學者,中國纖維素行業協會技術委員會副主任,中國化工學會離子液體專委會委員,中國膜工業協會醫藥生物用膜技術委員會委員,Green Energy Resour. 編委,Energy Environ. Mater., Chinese J. Chem. Eng., Green Chem. Eng.等青年編委,長期從事基于離子液體的綠色過程研究。團隊成員閻繼鵬副教授,長期從事生物質的高效綠色轉化,生物基材料及化學品的開發與利用;趙偉東助理教授,一直從事新型生物傳感器的研究,開發了多種新型SERS基底,實現了SERS基底的規模化和圖案化制備。

分享到: